クリニック案内

アクセス

- 電車

名鉄名古屋本線 東岡崎駅より徒歩5分

| 医院名 |

|---|

| 医療法人 桐渕眼科 |

| 院長 |

| 桐渕 惠嗣 |

| 住所 |

| 〒444-0043 愛知県岡崎市唐沢町1丁目30番地 |

| 診療科目 |

| 眼科 |

| 電話番号 |

| 0564-22-1291 |

| FAX番号 |

| 0564-22-0151 |

| 連絡方法 |

| お電話・FAXでお問い合せ下さい。 |

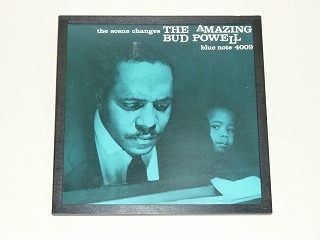

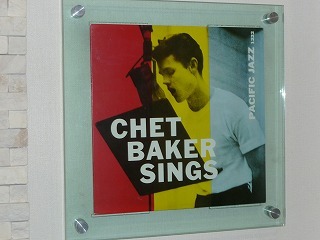

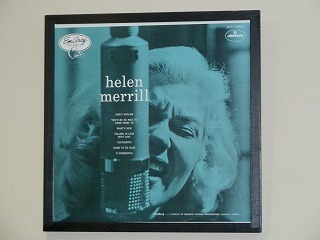

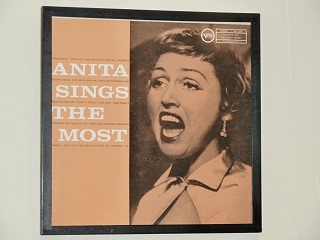

ブログ

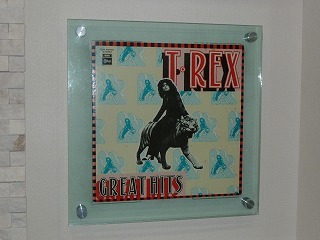

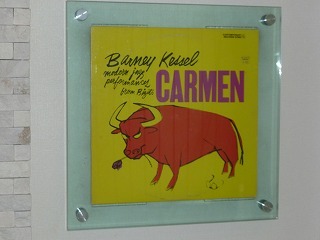

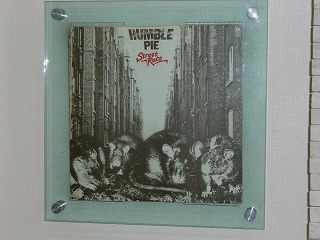

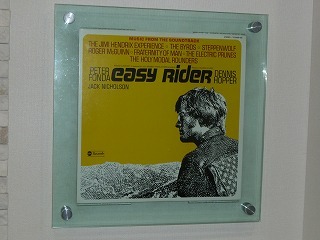

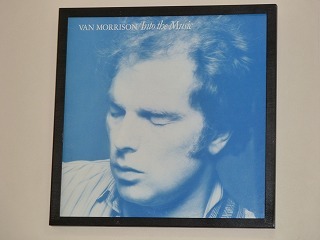

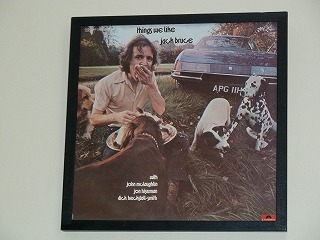

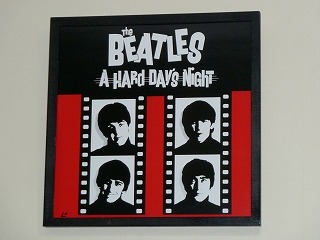

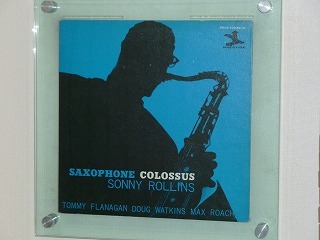

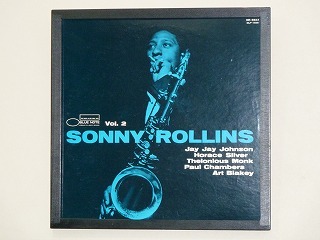

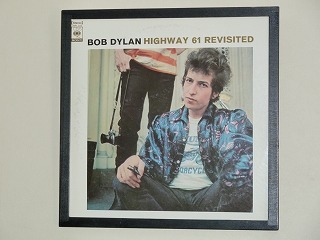

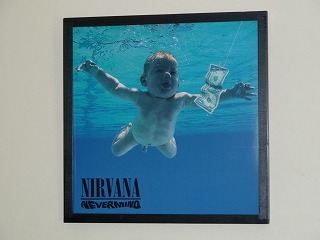

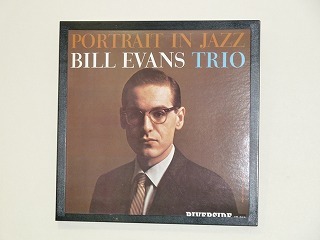

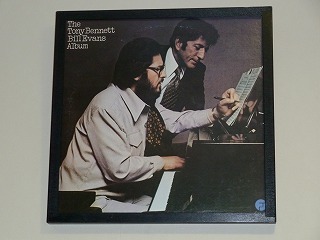

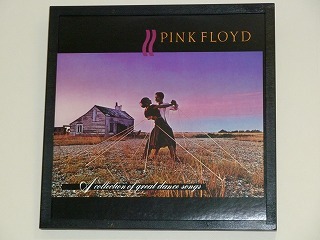

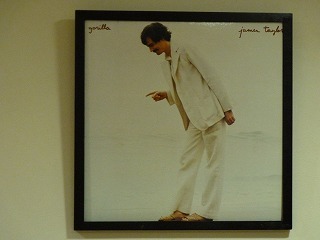

今年も宜しくお願いします! 午ジャケット特集 その1

令和8年もこのブログを通じて皆様と音楽のお話をさせて頂きたく思います。本年もよろしくお願いいたします。

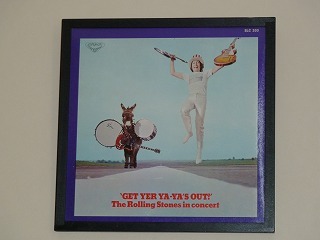

さて、今年の干支は午~うまですので、馬ジャケットを飾ってみます。

馬は人間にとって馴染みが深く、特に西洋では大変親しみ深い動物のようでして、馬をモチーフとしたジャケットの多いことおおいこと!

とても一回では紹介しきれないので、今回はパート1という事にします・・・。

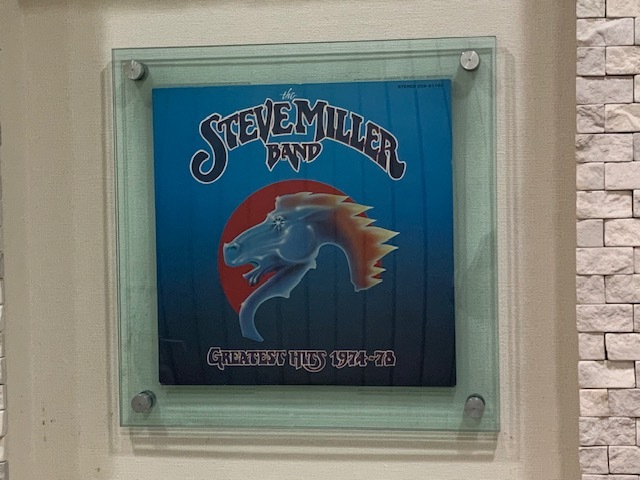

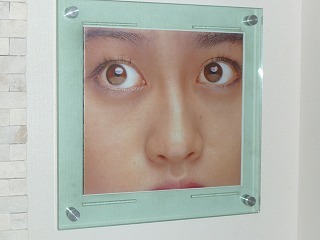

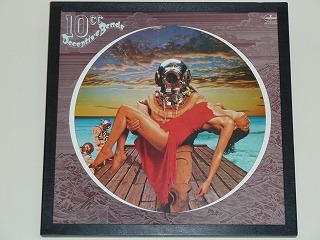

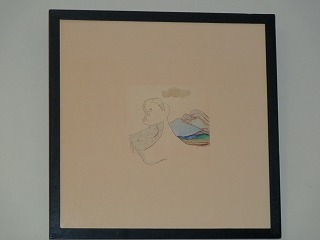

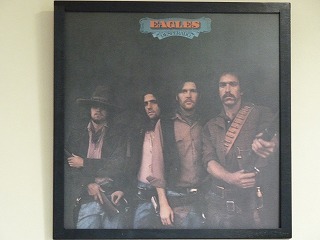

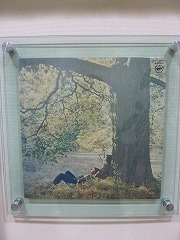

先ずは玄関先です。

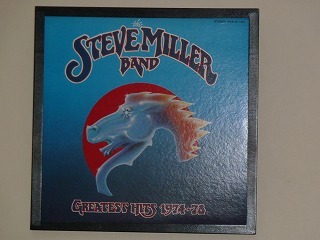

1978年発売のSteve Miller Bandの「Greatest Hits」です。当時も今も寡作なミラーさんですが、1973年の「Joker」、1976年の「Fly like an Eagle」、1977年の「Book of dreams」までは割とコンスタントに質の高いアルバムを発表してましたよね!

当時の所属レーベル、キャピトルはかなり儲けさせて貰った筈です・・・。(デビューから1972年までのジリ貧?状態を補って余りある位!?)

あまりにヒットした為キャピトルは1974年から1978年までのたった3枚のアルバムから選曲したベスト盤まで出しちゃってますね。

私は「フライライクアンイーグル」の浮遊感、トリップ感(あぶないあぶない・・・)が好きで好きで溜まりません・・・・。たまにDJするときは大抵かけてますね!

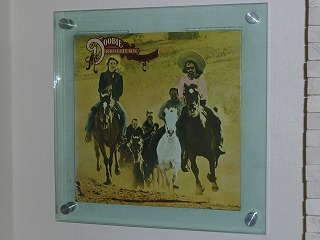

なんてことないベスト盤ですが、彼らの代名詞的なアイコン、馬がデン!とジャケットに描かれてますので、このジャケットを飾ってみました・・・。

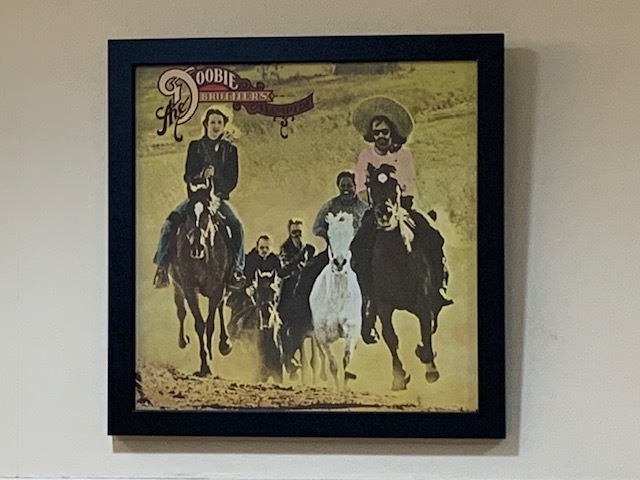

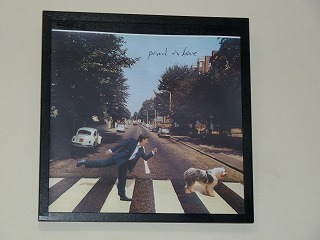

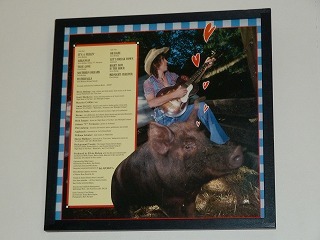

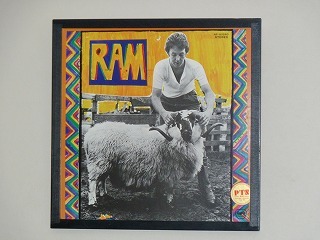

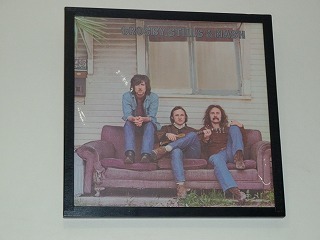

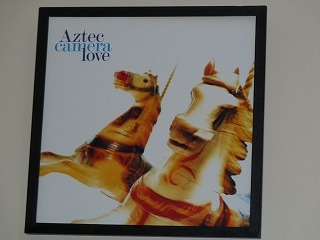

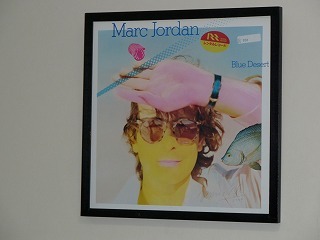

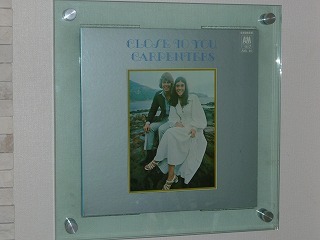

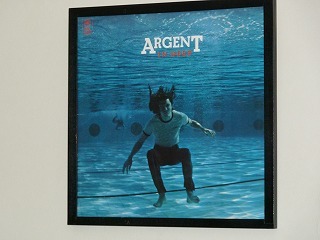

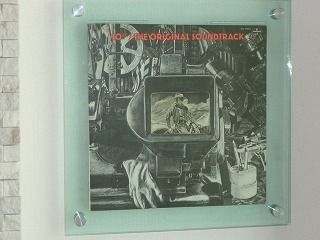

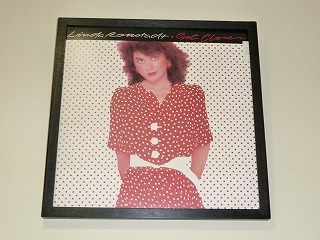

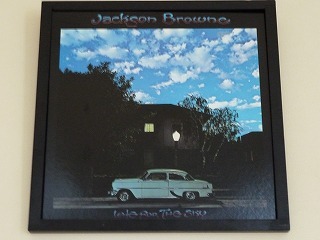

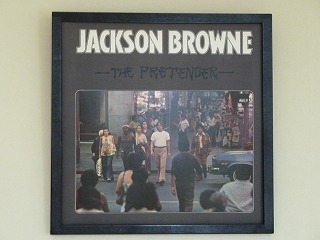

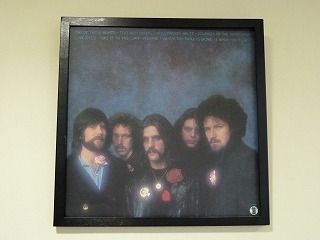

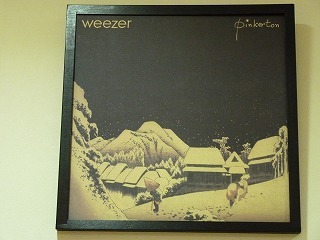

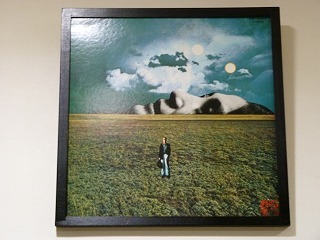

お次はこの2枚です!

この2枚は、疾走する馬~ギャロップ、とでもいうのかな?を表現したものにしました。

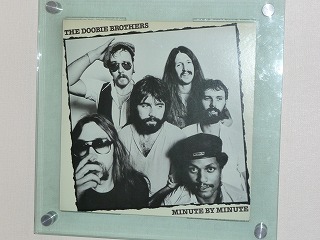

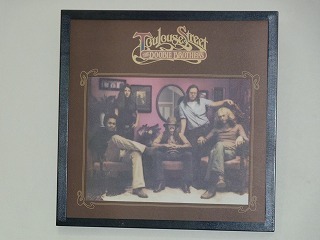

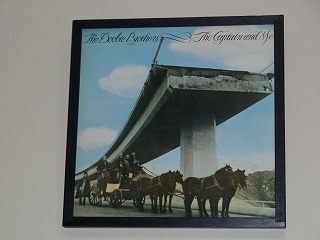

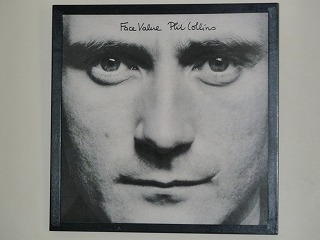

先ずはドウービーのこれです。

Doobie Brothersがまだ豪放だった時代、トムジョンストン期最期の傑作、1975年の「Stampede」です。

スタンピードとは、動物の群れが興奮して一斉に同じ方向へ走り出すこと、らしいですが、メンバーが跨った馬たちの雄叫びや疾走音が聞こえてきそうですね・・・。

これ、合成なのかもわかりませんが、裏ジャケットでは、怖くて乗れなかったのか、写真撮影日程が合わなかったのか、ジェフバクスターだけ普通のスナップですが、他のメンバーたちは颯爽と馬を乗りこなしていますね!

この後からマイケルマクドナルドが加入し、徐々に作風が変わって洗練されていくんですが、私的には実はそっちの路線の方が好みでして、案外最期の「One step closer」がヘビロテだったりします・・・。

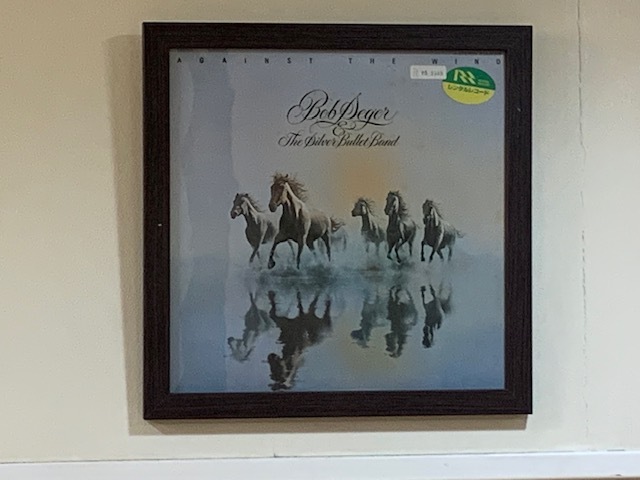

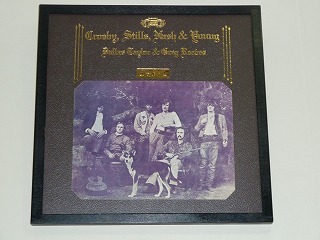

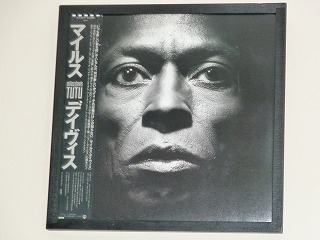

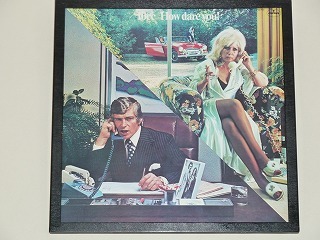

そしてこれです!

1980年発表のBob Seger & The silver bullet bandの傑作、Against the wind~奔馬の如く です!

このアルバムはあの時代のアメリカンロックの素晴らしさを体現していますね。

まず、風に逆らって進む、というタイトルが最高なんですが、曲も哀愁ある旋律が、まさにアメリカの田舎へ通ずる寂れたインターステートを走っているような気がするんですよね。目を閉じると乾いた土の匂いまで漂ってくるような感も致します。

この当時のボブシーガーは「Nine Tonight」というサザンの桑田さんも思わずカバーした物凄いライヴアルバムを出してますし、ブルーススプリングスティーンと並んで、アメリカンロックのキングだったと思います・・・。

いつの日か、ボスみたいにボーナストラック満載の再発盤が出てくるといいなあ・・・。

という訳で馬ジャケットはまだまだありますんで、次回に乞うご期待を!

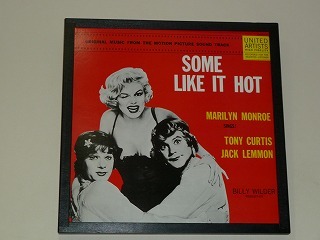

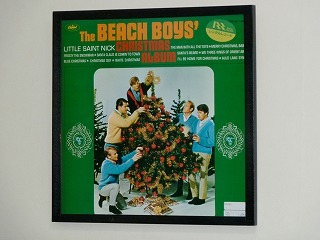

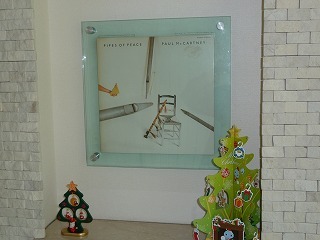

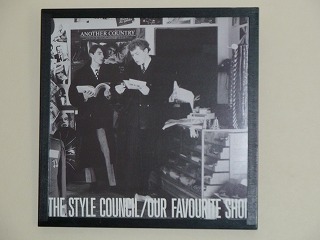

今月の壁レコードはベタにクリスマス特集で!

12月ともなれば寒いのは当たり前とはいうものの、ここ最近は朝晩はかなりしばれますね~!

こんな思いをするならまだ灼熱の夏の方がいい、とは思うのですが、夏は夏で凍てつく真冬が恋しい、なんて言ってたのを思い出し苦笑する今日この頃です。

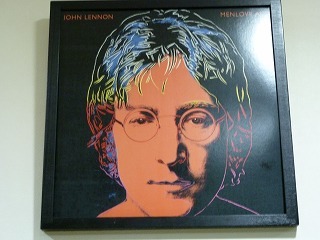

さて、これを書いているのは12月8日でして、ジョンレノンの命日なんですが、今年はジャケットではなくて絵画で追悼しようと思いますので、壁レコードはベタなクリスマスレコードでいかせていただきます・・・。

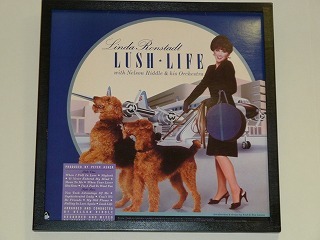

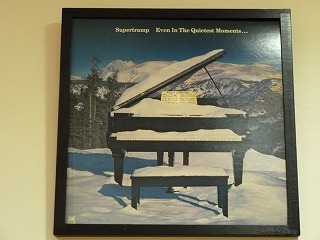

まずは玄関先です。

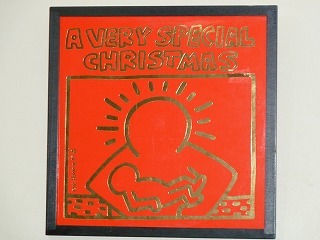

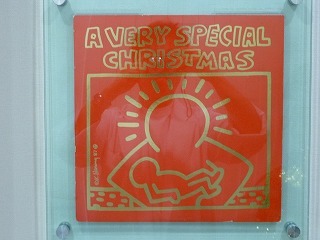

1987年10月に発売された、オムニバスアルバム、「A Very special Christmas」です。

印象的なキースへリングのイラストが最高なんですが、中身も今では信じられない位の人気アーティストがこれでもかと金太郎飴状態で飛び出してくる、まさにあの時代の雰囲気が漂ってくるアルバムです。

プロデューサーのJimmy Iovineの辣腕なんでしょうが、盟友?Stevie NicksやBruce Springsteenは分るんですが、当時の英米のトップアーティストを良くこんなに集められたなあ、と感服します。 70年代ならこういう役はRichard Perryあたりがしそうなんですけどね・・・。

でもやはりクリスマスソングはどんなアーティストも気合が入ってますね。全曲素晴らしいパフォーマンスで一切手抜きがありません・・・。さすがキリスト教国家です。

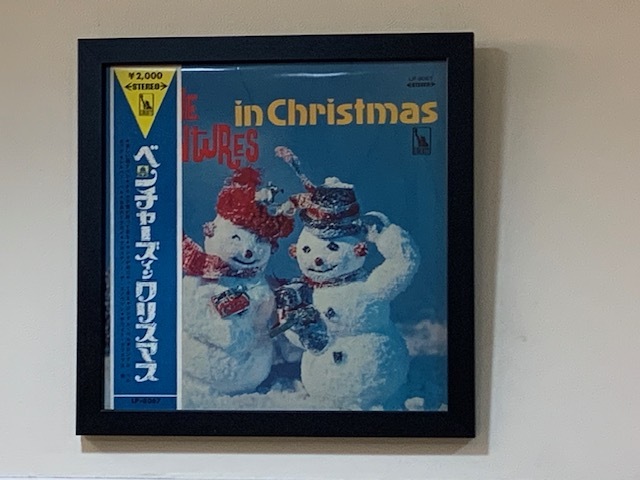

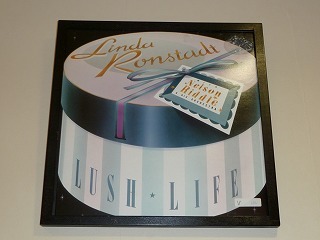

お次は待合室です。

先ずはほのぼのとした雪だるまが可愛い、「ベンチャーズインクリスマス」です!

1965年にリリースされた19作目(すごい!)にして初のクリスマスアルバム、だそうです。

私はVenturesに関しては門外漢にて、完全にジャケットで選んでおりますので、細かなキャプションは省かせて頂きます・・・。

1986年にリリースされた村松邦男さんの「Christmas present」です。

村松氏はあのシュガーベイブのオリジナルメンバーでして、その筋の方々には絶大な人気を誇っていますよね。

このレコードもあの伝説のレコードショップ、パイドパイパーハウスの自主レーベル、Believe in magicから出されています。

私がこれをチョイスしたのは、いかにも80年代の東京を象徴するイラストレーター、スージー甘金さんのイラストが気に入っているからです。

スージーさんの手掛けたジャケットで最高傑作は、あの桑田バンドの名ライブアルバム、「Rock Concert」ですよね!

軽音の武田先輩のヘビーローテーションで、いやになるほど聴かされたものです・・・。

皆さま、よいクリスマスをお過ごしください!

今月の壁レコード ~ 車って怖いですね~ The Cars特集

今月の壁レコード ~ 車って怖いですね~ The Cars特集

11月になり、流石に肌寒くなって参りました、ついこの間まで恨めしく思っていた御日様が恋しく感じられますね。

さて、長らく皆様にご迷惑をお掛けしておりました医院の工事がやっと終了しました!

思い起こせば5月23日午前11時頃、外来も一番混んでる慌ただしい時、突然バリバリバリ!ガッシャ―ン!!と物凄い音が炸裂しました!

すわ、空襲か?と思ったくらいでした。

慌てて待合室を見に行ってみると、車が風除室に突っ込んできており、ガラスが粉々に粉砕し破片が散乱していました・・・。

車の突っ込み事故でした・・・。不幸中の幸い、というか奇跡的に運転手を始め患者さん、スタッフも皆怪我もなく無事だったのは日頃の行いが少しだけ良かったからかもしれません・・・。

しかし、問題はそこからでした。かなり広範囲に外壁が凹み、樹木も倒壊し、ガラスもバリバリ、ブラインドカーテンもヨレヨレ・・・という訳で部品作成、工事に半年の期間を要しました・・・。

日頃便利に使っている車ですが、使い方を誤ると恐ろしい凶器と化します!

皆さんもホント、お気をつけてくださいね!

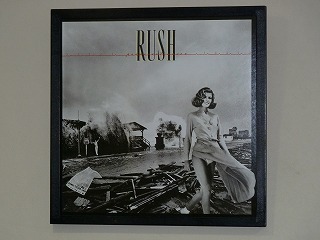

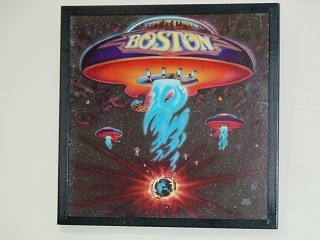

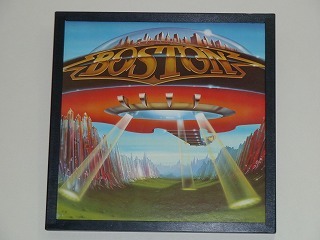

という訳で今月はアメリカはボストン出身の知的ロックバンド、カーズを特集します

1979年発表のセカンドアルバム、「CandyーO」です。

このアルベルトバルガスの艶めかしいイラストが最高なんですが、やはり医院の入り口に飾るのは倫理的に宜しくない、との判断にて取りやめにしました。代わりにはサードアルバムのこれを飾ります。

1980年発表の問題作?サードアルバムの「Panorama」です。

御多分に漏れず私もこのアルバムはあまり聴かないですね~。ヒットシングル「たっちゃんゴー」はまあまあ好きですが・・・。

私的には彼らの最高傑作は4枚目の「Shake it up」だと思っています。

リアルタイムで貸しレコード屋さんでアメリカ盤を借りて良い音で聴いたからかもしれませんが、A面はホントよく聴きましたね~。

ジャケットは今回は飾りませんが、シェイカーを振っているオネーちゃんは、ドラマーのDavid Robinsonの彼女らしいです。

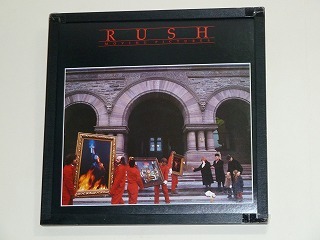

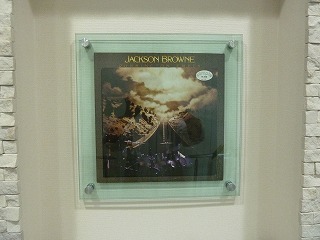

次は待合室の上段の2枚です。

センセーショナルなファーストアルバムと円熟味を増した一番のヒットアルバム「heartbeat city」です。

やはり女性をあしらったジャケットは彼ら(Rick Ocasek?いや、Benjamin Orr?)の好みなんかな?

1978年発表のファーストアルバムです。

いつも言ってますが、ファーストアルバムは締め切りが無いので、どんだけでも作曲や構想に時間はかけられるはず(お金はかけられないので、スタジオはあまり抑えられないが・・・)ですので、彼らの場合もかなり完成度が高いですね。

プロデューサーもクイーンで一世を風靡したあのRoy Thomas Bakerだしね・・・。

やはりカーズ!といったら殆どの方が脳内再生するのはデビューヒット「Just what I needed」だと思います。

タイトなリズムにグレッグホークスのヘナヘナしたキーボードが絡んでくる感じが最高です!

彼らのいいとこは解散まで不動のメンバーだった事で、5人それぞれのキャラが立ってましたね~。

個人的にはぎっちょのギタリスト、Elliot Eastonの変態的痙攣ギターが好きでしたね!!

1984年発表の最も商業的に成功した5枚目、「heartbeat city」です。

これは私、高校1年の春に今は亡き岡崎のレコード屋、「サウンドイン大衆堂」で発売日に買いまして狂ったように聴いてました!

番組名は失念しましたが、今野雄二氏総合司会のMTV的な洋楽TV番組で、大々的にプッシュされていたのを思い出します。

私がこのタイトルを全部小文字で書いたのは意味があって、なんかの雑誌で「今アメリカでは頭文字に小文字を使うのがナウい」と書かれていたからで、実際このアルバムのインナースリーヴの歌詞は全部小文字なんですね~。

曲はもうMTVの申し子的なポップなものが多いのですが、私の一押しは、B面4曲目の「I refuse」です!

ヒットした「you might think」や「magic」、「hello again」は今聴くと時代を感じさせますが、「I refuse」はいつ聴いてもカッコよくて、他の曲とはちと違うんですよね~。

あと、見事全米一位になったベンジャミンオールの名唱、「drive」も涙なしには聴けません・・・。

2000年に膵臓がんで亡くなったときは残念でした。

カーズ、いいバンドでしたね。

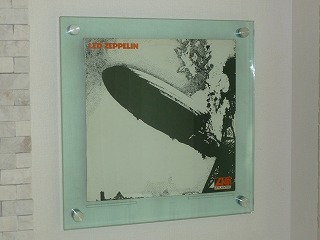

今月の壁レコード~映画観ました? レッドゼッペリン特集その2

10月に入っても日中は暑い陽射しが続く日がありますが、朝夕はさすがに涼しくなって参りました・・・。

やはり秋は格別ですね!

巷ではレッドゼッペリンの映画、「ビカミング」が話題沸騰中ですが、私は上映時間が都合つかず、結局見逃してしまいました・・・。

だって岡崎での上映時間は朝9時からの一回だけなんですよ、後半は6時半になりましたが、やはり仕事終わって駆けつけても間に合わないんですよね・・・。

こういう映画こそレイトショーでかけるべきだと思いますがね・・・。

さて、という訳で先月のパープルに続きBritish Hard Rockの雄、Led Zeppelinの二回目の特集です。

先ずは映画の公開記念で急遽リリースされたこのアナログです。

6作目のアルバム、「フィジカルグラフィティ」の挿入曲のライヴヴァージョンを4曲、アナログ化したものですが、A面は1975年のアールズコート、B面は1979年のネブワースという定番音源であり、ちと肩透かしでした。(でもマニアはお布施として買わなくてはいけない・・・)

ジャケットもそのまんまで工夫がないが、まあこんなものでしょうかね?

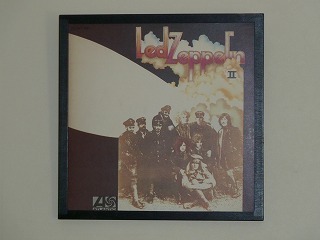

お次は泣く子も黙るこの2枚です!

多くの人がフェイバリットに挙げる4枚目、通称「フォーシンボルズ」です。

ジミーペイジと恐らくピーターグラントのゴリ押しで、表ジャケットに一切の文字(タイトル、バンド名は勿論、レコード番号さえも!)を載せなかったというレコード会社泣かせのアルバムです。

当時何の情報もなく、イギリスのレコード屋にこのまんま並んだ光景はどんなんだったでしょうかね?

アメリカでは時期により宣伝用のハイプステッカーが貼られたようですし、日本ではしっかりと帯が巻かれ、邦題に勝手に「レッドツェッペリンⅣ」と付けられてしまいましたが、所詮東洋の島国、お咎めは無かったようです。

丁度この後、1971年9月に伝説の初来日を果たし、3時間から4時間超えの凄まじいライヴを繰り広げ、語り草となっています。

幸い、音の良い海賊盤がいくつかあり、圧巻の演奏を追体験できますが、この頃はロバートプラントも高音がちゃんと出ており、ほんと、いい時に来てくれましたよね~。

しかし、この頃の彼等、まだ20代だったと思いますが、ものすごい貫禄でして、とても信じられません。

特にプラントが「天国の階段」でケルト文学に根差した深~い内容の歌詞をこの年でものにしたなんて、その早熟ぶりは凄いです。

曲については、A面の「Black Dog」「Rock'n Roll」はまだこなれてない、というかライヴの方が数段良いですが、「限りなき戦い」「天国の階段」はスタジオテイクが最高峰なんじゃないでしょうか?

後者は彼らの十八番ですので、毎回ライヴの終盤で演奏されますが、なんかセルフコピーという感じで、スタジオ版のイギリスの霧のかかった森に連れていかれそうな抒情性には到底かないません・・・。

大昔、軽音時代に無謀にもカバーしましたが、上手な先輩たちに助けて頂き何とか完奏できましたが、この時は手前味噌ですがかなり良いドラム叩けまして、ひょっとしてボンゾが眠い目をこすりながら草葉の陰から「おらよ、下手糞!」と少しだけ手を貸してくれたのかな、と勝手に思い込んでます。

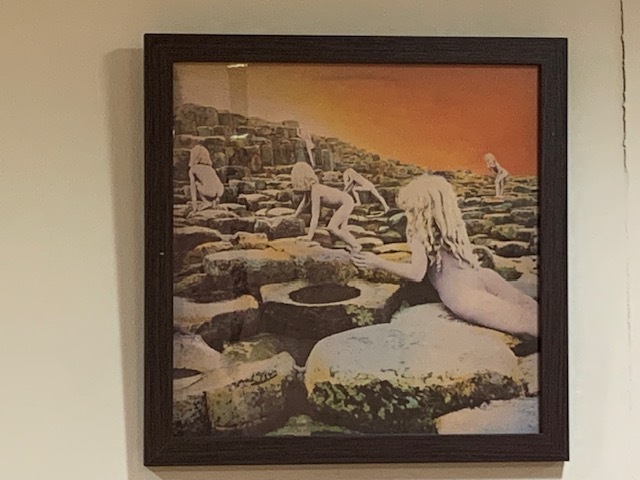

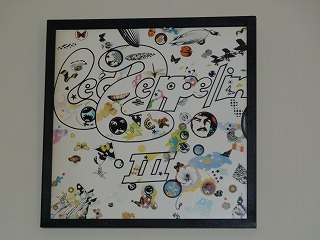

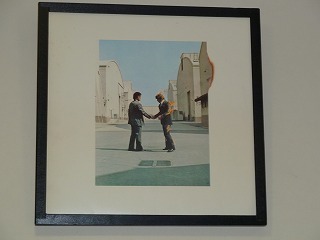

五枚目のアルバム、「Houses of the holy」~「聖なる館」です。

このジャケットのアートワークはあのヒプノシスが手掛けており、先日の映画でもいろいろ種明かしがされてまして非常に興味深かったです。

アイルランドの奇景、ジャイアントコーズウェイでゲイツ姉弟をモデルに撮影したらしいですが、悪天候に悩まされ、結局うまく撮れなかったらしいです。

このジャケットも前回同様文字情報一切なし、で製作されましたが流石に女児のお尻は特にその辺に煩いアメリカではさすがにまずかったようで、日本みたいに帯を巻く、という策を取らざるを得なかったようです。

内容は円熟味溢れる素晴らしいもので、とくに後のライブの定番となる冒頭の「The song remains the same」から「Rain song」の組曲は圧巻でして、後者のメロトロンを駆使した抒情性はいつ聴いても沁みますね・・・。

ジェームスブラウンのパロディー?「クランジ」もボンゾのつんのめりドラムが最高です!

という感じでキリがないのでこの辺でやめておきます。

やはりZeppは最高ですね!

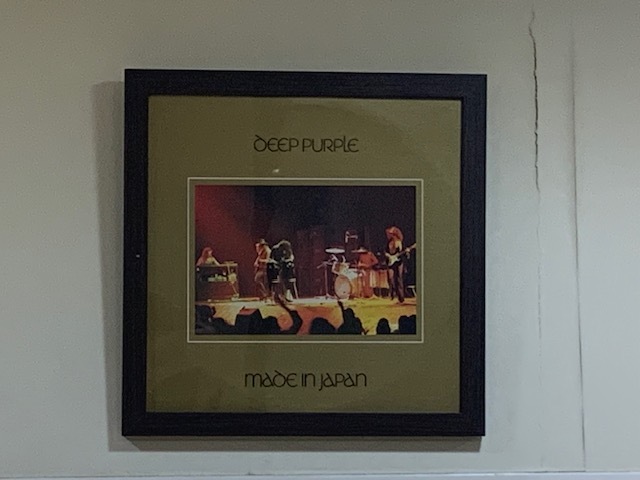

今月の壁レコード ~ Deep Purple 特集

九月に入りましたが、日中はまだまだ暑い日が続きます。

先月宣言した通り、私もついに日傘を購入しまして、陽射しが強い日は恩恵に預かっている次第です。やっぱ日陰はいいですね。

さて、今月の壁レコードは、最近「ライヴインジャパン~デラックスエディション」が話題沸騰中のDeep Purpleを特集してみます。

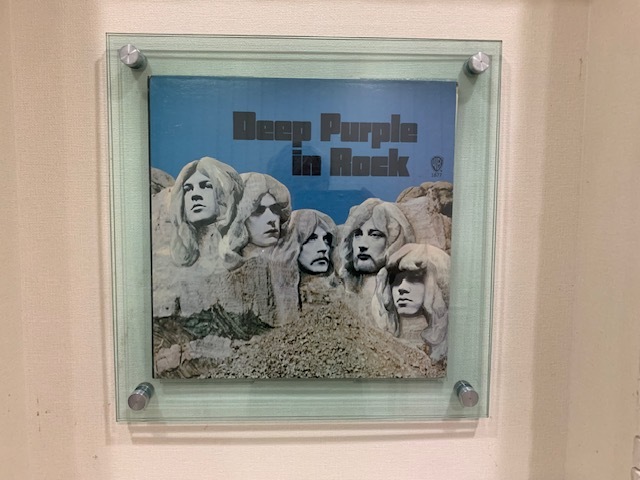

先ずは玄関先のこれです!

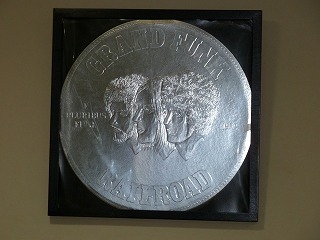

アメリカの有名なラシュモア山をパロったもので、大統領の代わりにメンバーの顔が彫刻されてます。

岩(ロック)の中に刻まれている(イン)、ロックミュージック、というダサカッコいいコンセプトは誰の発案だったんでしょうか?

それまでのジョンロード主導のクラシック~アートロック路線からリッチーブラックモア主導のハードロック路線に舵を切り直した快作で、オープニングの「Speed King」のカッコよさったら無いですね!

「王様」の直訳ロックもこの曲が一番効果的だったんじゃないでしょうか・・・。ほんとに面白かったです。

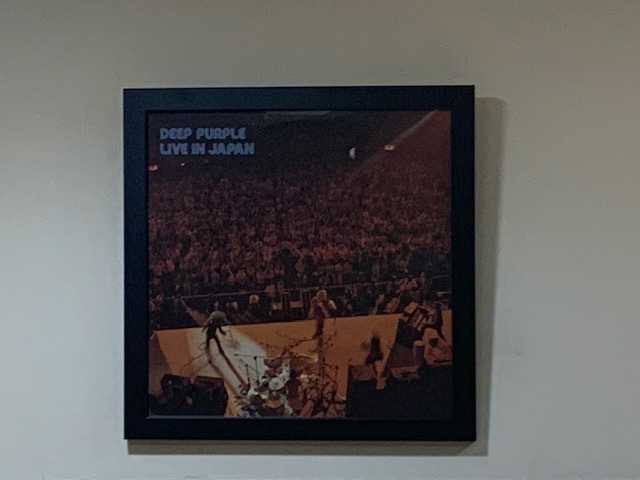

では待合壁のこの2枚です!

泣く子も黙る「ライヴインジャパン」です!!

今回のボックスもすんごい売れ行きで、国内盤ボックスは即売り切れとなったみたいですね。

私、今回の再発プロジェクトのニュースは割と早くに入手しまして、CD版の装丁がロングボックス形態、というのに憤慨して海外のオフィシャルサイトで10枚組LPレコードボックスも注文してしまいました。

やはり、ボックス物はLPサイズでなくちゃね!!

このアルバムはやはり彼等の真骨頂であるライブ音源、しかも一番美味しい所がギュッと凝縮されている、あまたあるロックのライヴ盤の中でも白眉だと思います。

故にいろんな形態で所持しておりますが、日本盤と海外盤ではタイトル、ジャケットがちと違うんですね・・・。

1972年8月15日、16日の大阪公演と17日の東京日本武道館で計3回行われた来日コンサートを編集した日本限定のライヴ盤です。

当時はまだ緩かったのか、日本公演の限定ライヴ盤って結構出てましたよね。

「シカゴライヴインジャパン」とかシルヴァーヘッドのやつなんか、かなりお気に入りです。

これの初回盤のおまけにはステージ写真のネガフィルムがついており、私も持ってます。(さすがに現像はしてないですが・・・。)

やはりオープニングの「Highway Star」が流れてくると興奮しますね!!

続く「Child in Time」も静と動を巧みにコントロールするイアンペイスの細かなスネアロールには唸ります・・・。

日頃はツェッペリンに比べてその世界観がスケール小さいよなあ・・・なんてパープルを揶揄している自分ですが、このあたりの演奏には鳥肌が立ちます。ごめんなさい!!

このライヴ盤は日本限定だった為、かなり輸出されたようですが、買えなかった海外のファンから購入希望が殺到した為、タイトルを「Made in Japan」とし、ジャケットを変え1972年12月にイギリスで、1973年4月にアメリカで発売されたようです。

私は英盤、米盤両方持ってますが、これ面白いのは内ジャケットが旭日旗で、もろ東洋趣味なんですよね~。

どうしても欧米から見た日本、というのは旭日旗が使われてしまい、クリエーションがクリームのフェリックスパパラルディと共演したレコードもその手のデザインになってしまってました・・・。

話は変わりますが、彼等いや、ハードロックの代名詞的な役割となっている「Smoke on the water」なんですが、私どうもこの曲が苦手でして・・・。

いや、ザッパの肩を持つ訳ではないですが、そんな不幸な(ある意味しょうもない題材)事をロックバンドが唄ってもな~って気がしますし、弾きやすいリフだから、といってオッサン達が集まると、取り敢えずセッションしようか~という流れでゆるゆるで始まる演奏がどうにも容認できないんですよね~・・・・・。(大抵尻切れトンボで回りは吉本新喜劇よろしくずっこける(笑))

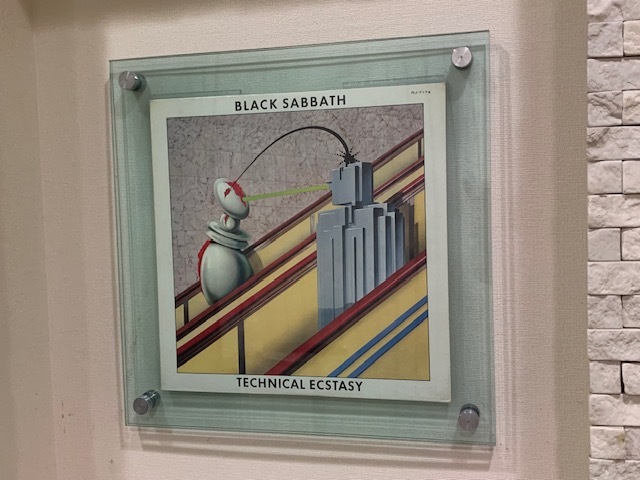

今月の壁レコード~オジーオズボーン追悼特集

先月も同じことを言っていますが、ホントに暑い日が続きますね・・・。

41度を超えた地域もあるなんて、ここは日本なのでしょうか?と言いたくなります。

私は男子たるもの、日傘など邪道と思っているのですが、ここ最近の陽射しにはさすがに参りまして、購入を考えている今日この頃です・・・。

さて、今月は7月22日に惜しくも亡くなったOzzy Osbourneさんを特集してみました。

先ずはBlack Sabbathのこちらからです。

1976年発表の、「Technical Ecstacy」ですが、実はホントはここには「Paranoid」をぶちこみたかったんですが、やはり超名盤ですので、次回?ブラックサバス単独での特集で採用しようと思います。

テクニカルエクスタシーはヒプノシスが手掛けたジャケット、という事で所持していますが、実はまともに聴いた事がないんです・・・。これから聴いてみますね。

調べてみると、オジーはあまりこのレコード制作に乗り気でなかったみたいで、脱退を考え始めたのもこの頃からみたいです・・・。

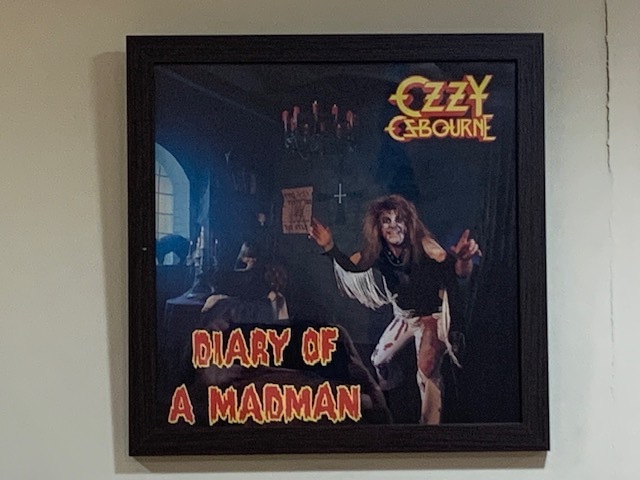

という訳で、これからはオジーの名作2枚を紹介します。

サバス脱退後の1980年に満を持して発表された名作ファーストソロアルバム、「Blizzard of Ozz」です。

タイトルは「オズの魔法使い~Wizard of Oz」をパロったもので、洒落が効いてますね。

このアルバムはRandy Rhoadsという若き才能を得たオジーのやる気みなぎる傑作だと思います。

彼のヴォーカルは、一般的なメタル系の金切り悶絶シャウトとは一線を画した、個性的な声と歌い方で、ノブさん風に言うと、「クセが強いんじゃあ!」という感じなんですが、そこがまたいいんです。

Crazy Trainなんて最高ですね。

続いて、絶頂期の1981年に発表された「Diary of a madman」です。

このハリウッドホラー映画のポスターのような"お化け文字”を使ったおどろおどろしいデザイン、素晴らしいですね。

この、”お化け文字”を使った同時期のアルバムジャケットとしては、ビリージョエルの「Songs in the attic」なんかが思い浮かびますね。

客から投げられた蝙蝠の死骸を、おもちゃだと勘違いしてステージ上でかじりついて大騒ぎになった事件はこの頃でしたっけ? 彼らしいエピソードとして音楽雑誌で面白おかしく取り上げられていましたが、マジでワクチンとか大変だったみたいです。

ギターヒーローとして人気絶頂を極めたRandy Rhoadsでしたが、このアルバムツアー中に不幸な事故で1982年3月19日に亡くなっています。まだ25歳だったのに残念な死でした。オジーの喪失感は半端なかったみたいですね。

ただその後、日本の血を引くギタリスト、Jake E Leeを擁し、これまた名作「Bark at the moon」を発表していき、日本での人気はすさまじいものとなっていくのです。

大学時代の先輩、Thin Lizzy(このバンドも特集してみたい!)のBlack Roseを教えてくれた水野さんもJeke E Leeは大好きでしたね~。

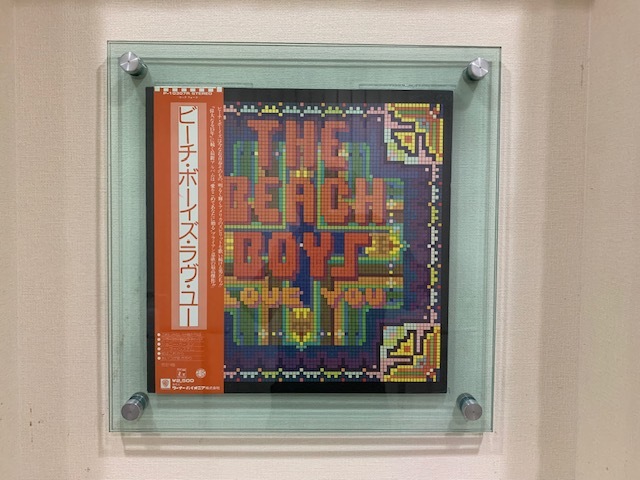

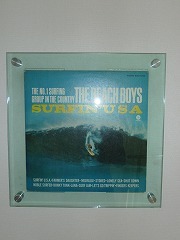

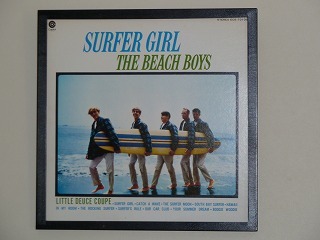

今月の壁レコード~Brian Wilson追悼特集

毎日容赦ない陽射しが降りそそぐ今日この頃ですが、ほんとキツイですね・・・。

こんな時は涼しいサーフミュージックを!という訳でBeach Boysでいってみたいのですが、そんな能天気な事は言っていられない事態が発生してしまいました・・・。

2025年6月12日、リーダーのBrian Wilsonさんが82歳で亡くなったニュースは世界中の音楽ファンを悲しませました。

という訳で基本的にブライアンのソロっぽいレコードを集めて追悼させていただきたいと思います。

1977年にリリースされた「Love You」です。

これは久々にブライアンが全曲を書き下ろしており、停滞気味だった70年代半ばにしては、彼がかなり?やる気をみせてくれた佳作でして、ほぼほぼブライアンのソロアルバムといっていいと思います・・・。

皆が言及しているように、B面の充実ぶりは素晴らく、2曲目から4曲目の流れは最高ですね。

特に奥方との掛け合いが何とも言えない味を醸し出している4曲目はいつ聴いてもほっこりしてしまいますね・・・。

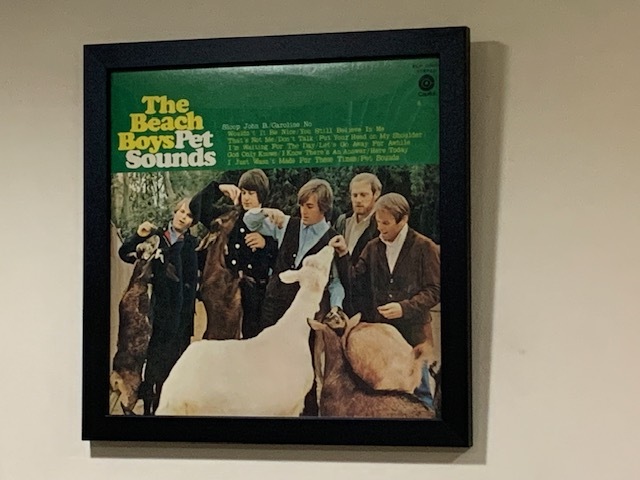

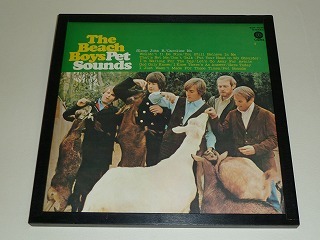

お次はこの素晴らしい2枚です!

1966年に発表された、ブライアン渾身の世紀の大傑作、「Pet Sounds」です。

ビートルズの「Rubber Soul」に触発されて作成を決意した、だのどうだの言われてますが、実際のところどうなんですかね?

歌詞の内容もジョンとポールの作風の違いもあり全方位にアンテナを広げているラヴァーソウルに対して、ペットサウンズはほぼブライアン独りの視点で歌詞が書かれていることもあり、非常に内に籠った(そこがいいんですが)内省的な作風であるのが、ちとひっかるんですね・・・。

ブライアンがB面4曲目のタイトルに挙げている様に、このレコードはwasn't made for these timesだっだと思います。

今でこそ大傑作の烙印が押されていますが、私がロックを聴き始めた80年代初頭はペットサウンズなんて誰も評価してなかったような気がします。

そもそもビーチボーイズ自体が過去の懐メロバンド扱いされており、レコードはベスト盤以外は皆廃盤で、探すのに苦労した覚えがあります・・・。

再評価されたのは1988年に世界で初めて日本でCD化され、萩原健太さんあたりがミュージックマガジンで絶賛した頃じゃなかったかな・・・。

私も恥ずかしながらその初CD化で初めてまともに聴きましたが、当時鬱屈した学生生活を送っていた私にとって、ホントに染み渡る音楽でしたね。・・・。毎日聴いてましたね~。

個人的には「That's not me」の後半、転調するところが大好きです・・・。

1967年9月発売となった、自身のレーベル、Brother Recordからの第一弾「Smiley Smile」です。

皆さんご存知の通り、頓挫した大作、「Smile」の縮小代替盤ですが、確かにA面B面一曲目の2大ヒット曲に比べると小品揃いですが、取り敢えずリリースしてくれただけでもうけもん!だったかもしれませんね。

B面一曲目に収められている、彼らの最高傑作(と私は思う)「Good Vibrations」は、前作ペットサウンズ後にブライアンが作り上げたグループとしても最高のチャートアクションを記録した大ヒット曲です。

テルミンの不気味な音色がこの曲の独特さに色を添えています。ジミーペイジもここから影響されたのかな?

A面一曲目の「英雄と悪漢」は様々な曲を寄せ集めた?目まぐるしい、落ち着きのない曲ですが、なかなか面白い曲で私は好きです。

後年、ブライアン抜きのライヴアルバム「In Concert」で苦労して再現しているのが何かいじらしい感じがしました・・・。

リッキーファタールのタイトなドラム、最高です!

看板書き替えました!~ S●● Pistols 特集

先月半ばに国道一号線豊橋方面から見える立て看板を新しく代えて頂きました。

流石に16年も前のものですから、かなり文字に切れ目が走り、何かパンクロックのジャケットみたいなフォントになってしまってました・・。

個人的にはなかなか味があって気に入っていたのですが、不評の声も多く、思い切って直してみました・・・。

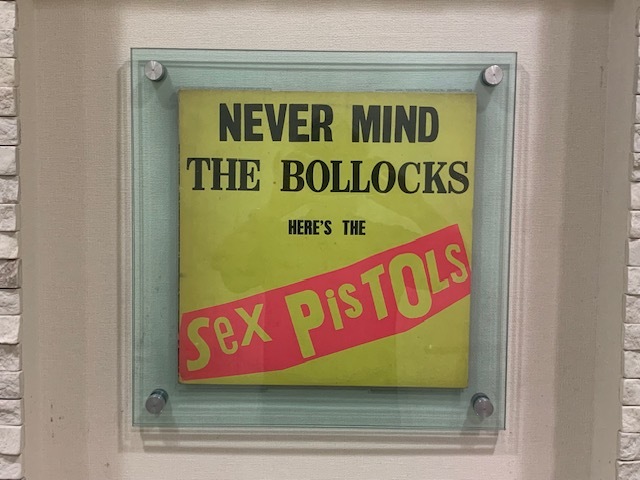

1977年発売後、一大センセーショナルを巻き起こした鮮烈なデビューアルバム、「Never mind the bollocks」です。

流石に医院のブログに「SEX PISTOLS」を連呼する訳にはいきませんので、バンド名にはこれより触れません!

邦題は「勝手にしやがれ」で、多分ジャンポールベルモントの映画より、沢田研二さんの曲に感化されたんかな?

この脅迫文書みたいなおどろおどろしいジャケットをデザインしたのはジェイミーリード氏で、2023年に76歳で亡くなっているようです。

イギリスオリジナル盤のこの鮮やかな蛍光黄色のジャケットは星の数ほどあるロックアルバムのジャケットの中でも白眉だと思います。いや~、素晴らしいデザインですね!

待合室壁の2枚です。

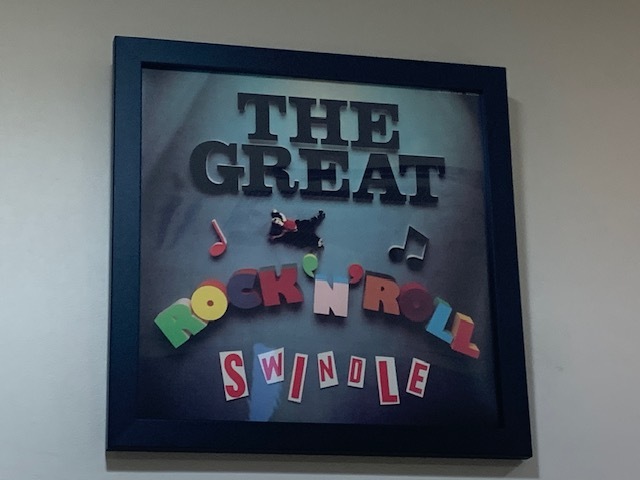

彼らは自然発生的なバンドではなく、マルコムマクラーレンによるプロジェクト的な成り立ちであった訳でして、クリストーマスの周到なプロダクションによる「完璧な」サウンドにより後世に名を遺すパンクバンドとなっていったのですが、その辺の面白さをマルコムの視点で描いた映画、「Great Rock'n Roll Swindle」関連の2枚です。

こちらは映画のサントラですが、同じように脅迫文的切り貼り文字で構成されていますが、何となく可愛いくなっております・・・。怖くもなんともありません、逆に狙ってたのかな?

こちらも映画関連のレコードですが、こちらのイラストの方が映画の内容をめちゃ面白く表現しており、破天荒な彼等らしい最高のジャケットですね!

パパラッチ?に吐瀉物を浴びせているポールクック、本人はなんと思ったんでしょうかね?

あと確かにパンクのアイコンとしてのシドヴィシャスはカッコいいとは思いますが、音楽的には何の貢献もしてないので、破滅的な最期という事もありますが、ちと崇められすぎなんじゃないかな?と個人的には思います。

やはりピストルズが凡百のパンクバンドと一線を画してるのは、前任のグレンマトロックの卓越したソングライティングの賜物だと私は思います・・・。

もう少し脚光を浴びてもいいと思いますがね・・・。

という訳で、真面目なフォントの看板に落ち着きました!

パンクバンドからフォークミュージックのグループに変身!みたいな感じですね・・・。

もちろんフォークミュージックを揶揄した訳ではありませんので悪しからず・・・。

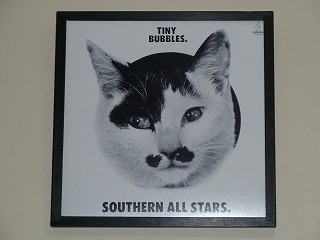

今月の壁レコード~サザンオールスターズ特集

四月も半ば近くになり、栄華を誇った桜もさすがに散って、葉桜になりつつあります。

これからまた一年間、唯の樹木に落ちぶれてしまうのえすが、数週間はスターでいられるのですから、桜ってすごい木ですね。

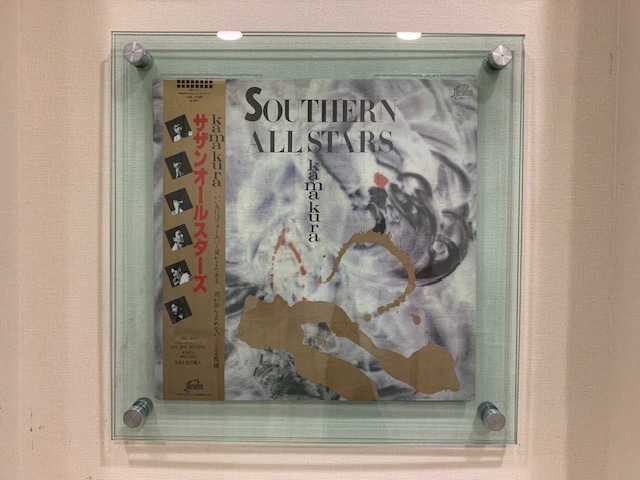

さて、今月は最近新作をリリースして再び脚光を浴びているサザンオールスターズの初期作を特集してみました。

先ず玄関先はこれです。

こないだのNHKでの特番で桑田さんが仰っていましたが、心に残っているアルバムは?という質問で、「kamakura」という答えが返ってきた時は意外でしたね~。

私にとっては80年代に出した2枚組、というだけの薄い印象だったので・・・。

これからしっかりと聴いてみなくては・・・。

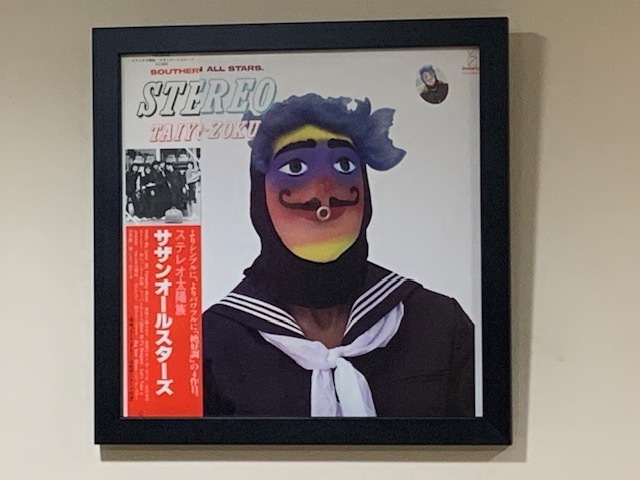

お次は待合壁の2枚です。

先ずは1981年の「ステレオ太陽族」です。

この頃はまだやんちゃな感じでしたが、なかなか渋い曲もやっておられますね。

私は実はサザンの良いリスナーではなく、ヒット曲以外はあんまり知らないんです・・・大変申し訳ありません。

大学の軽音の先輩方がサザンのフリークでして、「旅姿六人衆」を西日本医学生音楽祭で熱演されたのは大変感動的でした・・・。

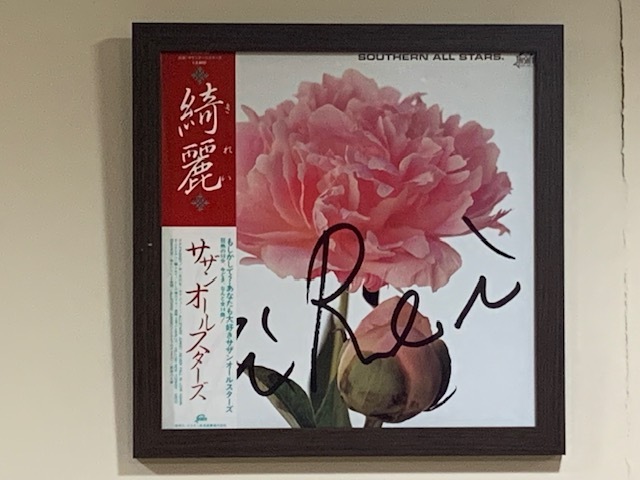

最後は1983年の自主レーベル立ち上げ後初のアルバム、「綺麗」です。

自主レーベル立ち上げ、は成功したアーティストの特権だと思います。

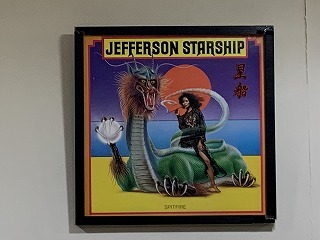

ビートルズのアップル然り、レッドゼッペリンのスワンソング然り、Jefferson Airplaneのグラント然り・・・。

やはり彼らは日本を代表する「Taishita」バンドですね。

先に書いたように、私はサザンオールスターズについては語る資格はありません・・・。

私はむしろ桑田さんのソロプロジェクトの方が気に入っております。

古くは渋谷エッグマンでの熱狂ライブ、「嘉門雄三&The Victor Wheels」~これは大学時代聴きまくりまして、Otis Clayをここで知りました!(ただ、桑田さんは少し前に発売されたボブシーガーのライブアルバムのヴァージョンで演っておられますが・・・。)

そして80年代半ばのサザン一時休止期に思いっきり好きなことをやりまくった、「Kuwata Band」~これも軽音時代、長野県での合宿に向かう時、先輩の車の中でカセットテープが擦り切れるほど聴かされまくり、大好きなアルバムになりましたね。

あとはAct Against Aids projectで数年に渡って披露された、洋楽の鬼気迫るカヴァー大会!

ジョンレノンの会や、エリッククラプトン(本人曰くエリッククラプトソ!)の会も凄かったですが、なかでも50年代から現代までのロックの歴史を総括した会はドアーズの「Touch Me」を素晴らしいアレンジで唄って頂き、感動しましたね~。

ロックだけではなく、夷撫悶汰(イブモンタ)と名乗り、スタンダードジャズを唄った時も素晴らしかったです。本当に粋で上手で素晴らしいシンガーだと思います。

サザンのファンに袋叩きにされそうですが、これからはジャズやシャンソン、往年のロックスタンダードをライブハウスでガンガン唄っていって頂きたいですね~。

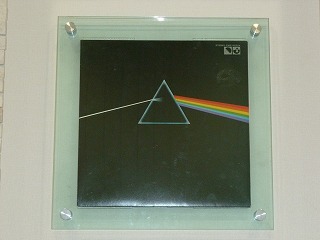

今月の壁レコード~ヒプノシス特集

寒かった冬もようやく落ち着いてはきましたが、日によっては寒い日もあり、まさに三寒四温といったところですね。

先日、音楽好きには話題の映画、「ヒプノシス」を観てきました。

やはり私のようなレコード命の人種にとっては物凄く素晴らしい内容でした!

オープニングからエンドロールまでほぼ瞬き無しで集中した映画を観たのは初めてと言っていいかもしれません・・・。

私はヒプノシスは、ストームソージャーソンがリーダーで、オーブリーパウエルはカメラマン、ジョージハーディーがグラフィックデザイナーだと思っていたのですが、まあ、そんな立ち位置ではありますが、オーブリーパウエル(以降ポー)がこれほどまでに貢献していたなんて映画をみるまでは知りませんでした・・・。

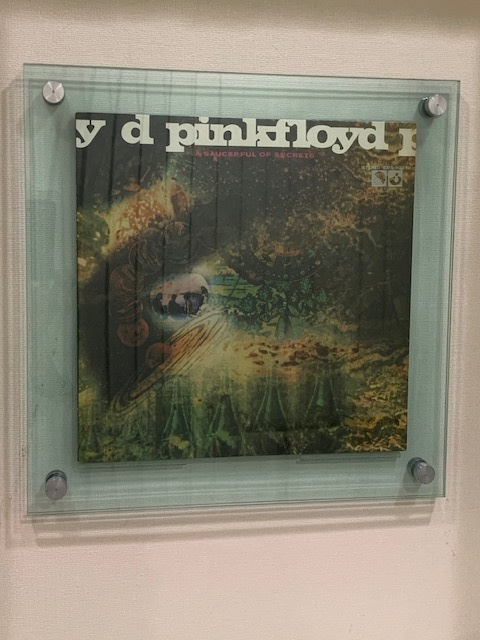

先ず玄関先ですが、これはポーやストームと親交の深かった、ピンクフロイドのセカンドアルバムのジャケットで、これが本格的なメジャーアーティストのジャケットの初仕事だったみたいです。

混沌とした、まさに麻薬で飛んでいるときの脳内映像みたいですね・・・。

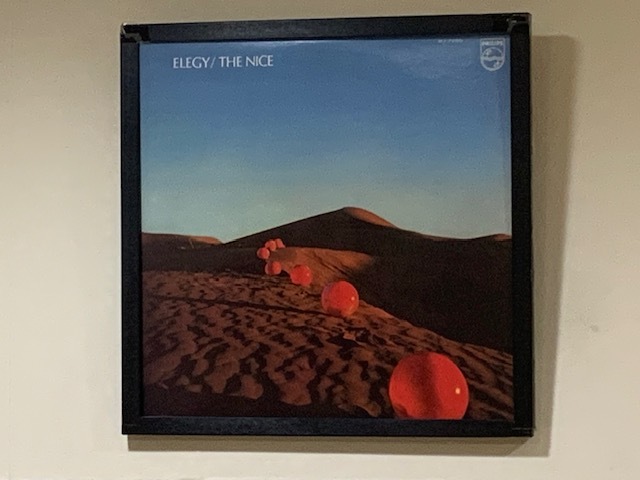

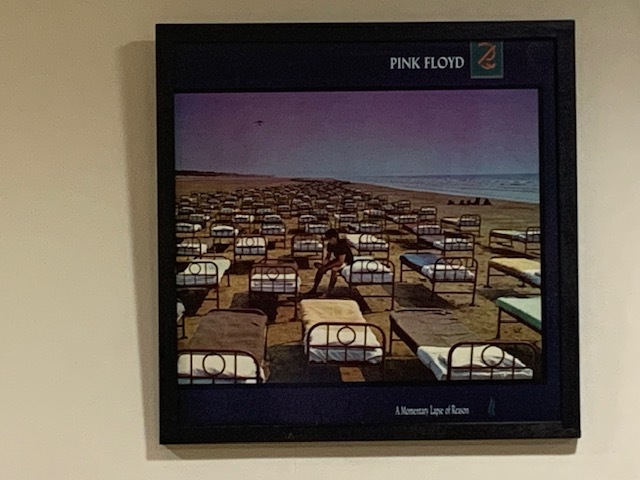

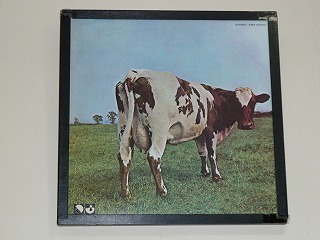

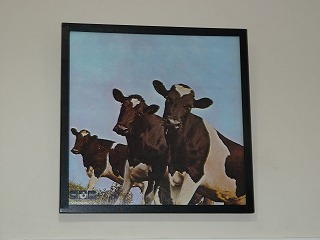

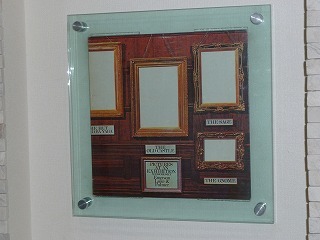

待合室の2枚です。この2枚は初期と後期の人海戦術コンセプトの新旧傑作と思います。

キースエマーソン率いるナイスのラストアルバム、「エレジー」ですが、これ凄いのは本当の砂漠に行って実際にボールを延々と人の手で並べているんですよね・・・。

1970年当時、CGなんて存在してない訳ですから・・・。

気の遠くなる作業を繰り返し繰り返し撮影した彼らの根気には頭が下がります。

再結成ピンクフロイド~Roger Watersの居ないフロイドを、フロイドと言っていいのか、未だに思いますが、ジャケットにヒプノシスを起用する以上、やはりフロイドなんでしょうね・・・。

これもCGではなく、海岸に実際にベッドを延々と並べて撮影したらしいです・・・。

右端に写っている犬もちゃんと大人しく伏せのポーズを取らせているのは奇跡に近いと思います・・・。

今月の壁レコードも蛇~スネークでいきます

2月となり毎日寒い日々が続きますね~。

今月もスネイク関連レコードでいってみたいと思います。

先ず玄関先ですが、ちょい反則技ですが、スネークマンショーの迷盤?「戦争反対」です!

当時中学生の私にとって激烈刺激的なレコードでした! 未聴の方は是非ともヘッドフォンで(これ大事です)聴いてみてください!

小林克也さん、伊武雅刀さん、桑原茂一さんの三人を中心に数々の才人が集結し、80年代初頭のTokyoでしか成し得なかったエキセントリックなレコードです!

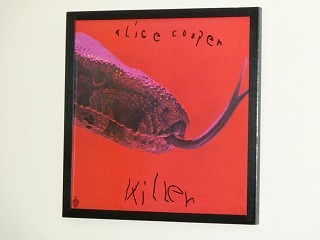

お次はちょいマニアックな蛇レコードです!

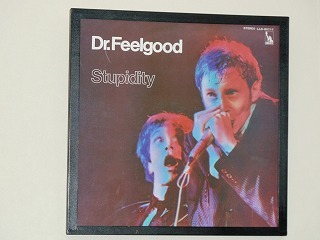

アリスクーパーの出世作、「Killer」です。

アリスクーパーはステージでも本物の蛇を使ってましたね・・・。

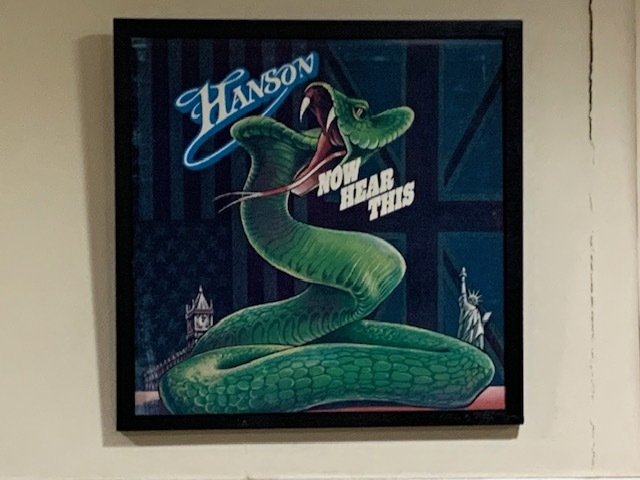

最後はELPが設立したレーヴェル、Manticore から渋いレコードを発売していたHansonの「Now hear this 」です。

このレコードは凄くファンキーでカッコいいサウンド満載で愛聴盤であります。

謹賀新年 巳年にて蛇ジャケット特集 (2025/01/10)

明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

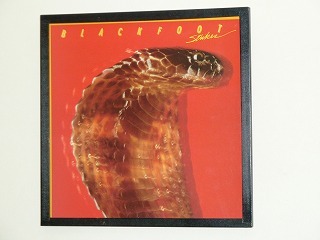

恒例の干支ジャケットですが、巳年にて蛇さんでいってみます!

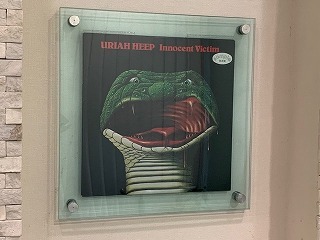

先ずはユーライアヒープのこれです!

Vocalがジョンロートンに変わった後で、個人的にはあまり聴き込んでないのですが、この何とも言えないイラストが妙に引っ掛かりますね・・・。

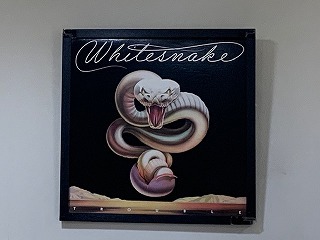

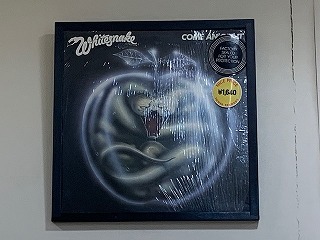

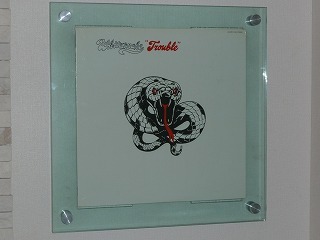

お次はWhitesnakeです。

特にこの2枚はカッコイイです!

これはセカンドアルバム(実質的にはバンドとしてはファーストアルバムなんですが・・・)「トラブル」のアメリカ仕様盤で割と見かけないやつです。

こちらは名曲「Don't break my heart again」を擁する円熟期の名盤「Come and get it」でして、こちらのアメリカ盤は蛇の口の中が修正されていますが、イギリスオリジナル盤はちょっとマズイ仕様になっていますので、医院には飾りませんでした・・・。

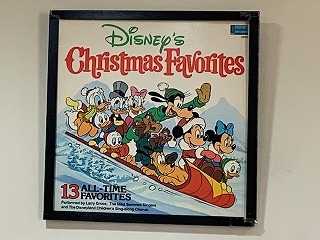

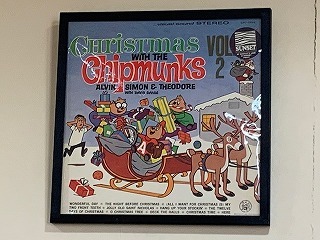

クリスマス仕様! (2024/12/24)

メリークリスマス!という訳でちょこっと入れ替えました。

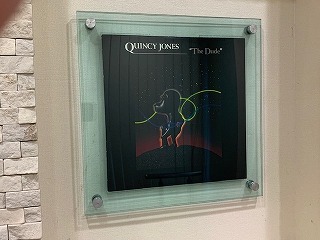

今月の壁レコード~追悼クインシー・ジョーンズ特集 (2024/11/18)

あれだけ暑かった夏が恋しく感じられる程めっきり冬めいて来た今日この頃です...。

今回は先日亡くなったQuincy Jones氏の関連レコードを特集してみました。

先ずは1980年発表の代表作「The Dude」です。

この頃の御大はお気に入りシンガーのJames Ingram とPatti Austin、ドラムのJohn RobinsonとベースのLouis Johnsonの鉄壁のリズムセクション、鍵盤のGregg Phillinganesを基本として、ギターにSteve Lukatherなど数々の有名セッションミュージシャンを起用して分厚いサウンドを繰り広げています。

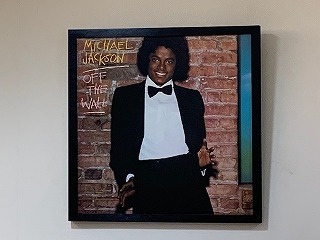

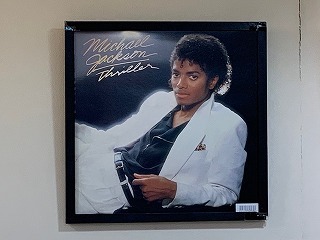

お次は御大のproduse作品の中で群を抜いて成功したマイケル・ジャクソンの2枚です。

1979年の「オフザウォール」ですが、やはり2曲目のRock with youでの鉄壁のリズムセクションには惚れ惚れしてしまいます・・・。(特にジョンロビンソンのハイハットワークは鳥肌が立ちます。)

1982年の「スリラー」は社会現象になりましたね。

今聴くと2曲目の「Baby you're mine」が当時のブラコン路線で実は一番カッコいいんですよね~。

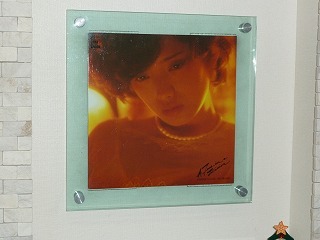

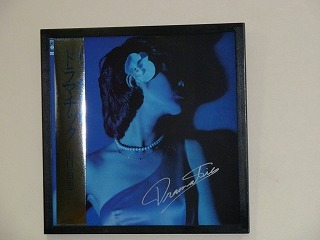

最後は全然関係ないですが、懇意にしている画商さんがパリへ買い付けに行かれて買ってきたJane Birkinさんの若かりし頃の美麗ポートレイトが入荷してきたので、飾ってみました!

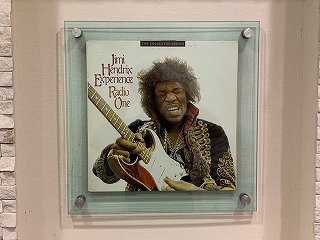

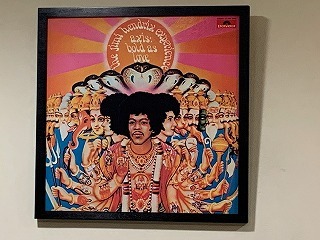

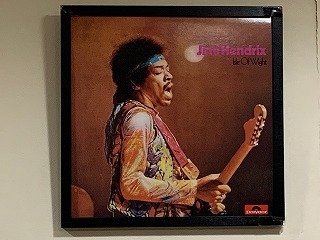

今月の壁レコード~ジミヘンドリックス特集 (2024/09/30)

10月真直になり、ようやっと朝晩は過ごし易くなってまいりました今日この頃です。

今月の壁レコードは、9月18日の命日をお迎えになったジミヘンを特集してみます。

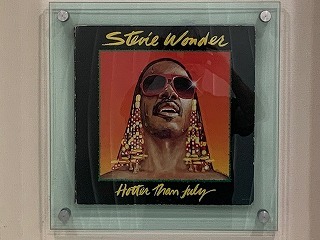

今月の壁レコード~hotter than July という訳でStevie Wonder特集 (2024/07/10)

酷暑の毎日です。七月にしてこんな暑いなんて、八月はどうなちゃうんでしょうか??

という訳で、例年の七月より暑い! Hotter than Julyという感じで、スティーヴィ―ワンダーさんを特集してみます!

彼のレコードの特徴として、曲間が殆ど無く、間髪入れずに次の曲が始まる、というのがありますが、A面の冒頭の1,2曲は素晴らしい流れですよね。

B面のバラッド、「Lately」は美しい曲ですが、後半になるとこれでもか、といった転調の嵐が流石Stevieですね!

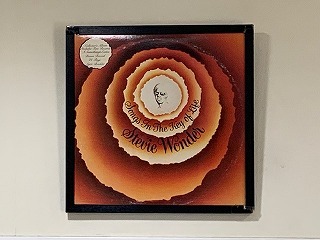

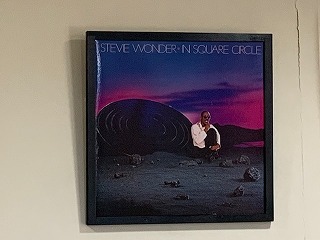

お次は70年代と80年代の代表作2枚です。

1976年に発表された大傑作、「Songs in the key of life」です。

1986年の大ヒット曲、「part time lover」を擁する「In square circle」です。

最近結構聴き直してまして、A面の流れはなかなかいいですね。

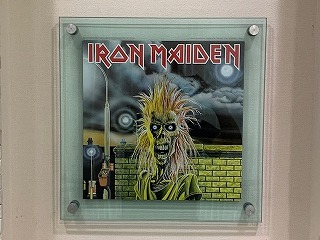

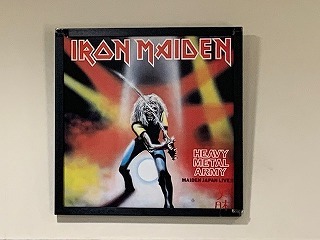

今月の壁レコード~魔力の刻印‼アイアンメイデン特集 (2024/06/06)

本日は令和6年6月6日です。

という訳で、魔力の刻印、アイアンメイデンを特集してみます。

先ずは震撼のファーストアルバムです。

一枚目にしてこの完成度!世界観も既に確立されていて、やはり最高傑作だと思います。

次作、「キラーズ」も名曲「ラスチャイルド」など、さすがのPaul Deano節が聴かれ、凄いアルバムですね!

こちらも飾りたかったんですが、さすがに医院の壁にはそぐわないので、泣く泣く断念しました・・・。

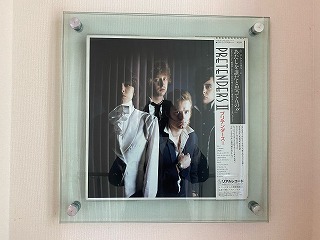

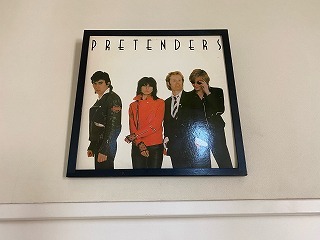

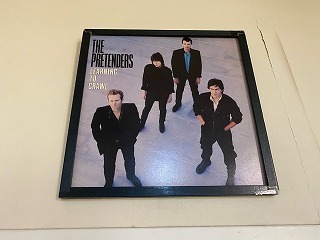

今月の壁レコード Pretenders特集 (2024/05/09)

久々の更新となってしまいましたが、今回はPretendersでいってみます。

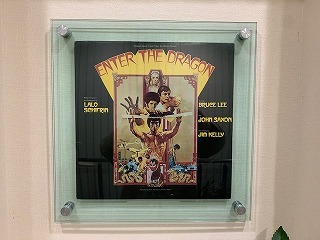

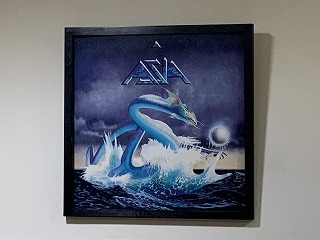

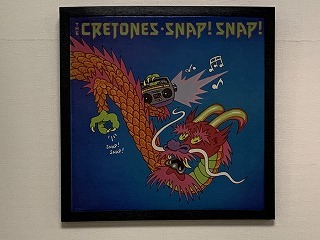

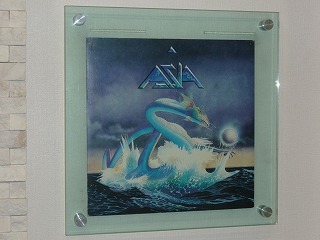

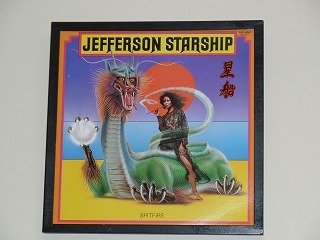

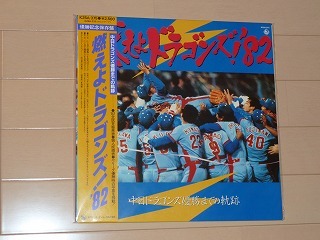

2024年は辰年です!ドラゴンジャケット特集!! (2024/01/19)

新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願い致します。

今年は辰年、という事でドラゴンの描かれたジャケットを飾ってみました。

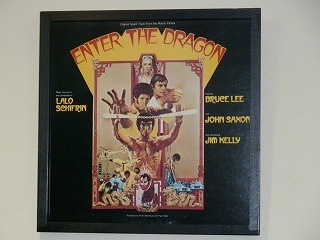

先ずはブルースリーの映画「燃えよドラゴン」のサントラです。

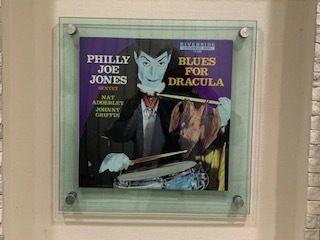

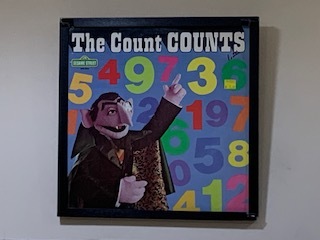

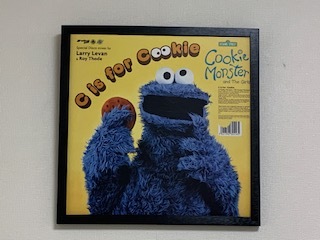

今月の壁レコード モンスター特集 (2023/10/02)

暑かった今年の夏も10月に入り、流石に朝晩はかなり過ごしやすくなってきました。

流石にサーフィンジャケットは無理がありますので、今月はハロウィンっぽくモンスタージャケットでいってみます。

ジャズ界の名ドラマー、Philly Joe Jonesの珍しいリーダー作です。

続きまして中待ち合いの2枚です

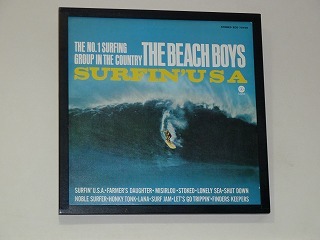

今回の壁レコードはサーフィンジャケットで! (2023/08/31)

なかなか更新できないので、「今回の壁レコード」にしてみます。

今回は夏らしくサーフィンジャケットでいってみます。

今月の壁レコード~EW&F、というか長岡秀星さん特集 (2023/06/26)

久々の更新です・・・なかなかこの作業が出来ない私です。

今回は前からやってみたかった、Earth Wind And Fireの長岡秀星さんのイラスト盤でいってみます。

すなわち、「太陽神」、「黙示録」、「グレイテスト・ヒッツ第一集」、「天空の女神」の黄金期4作です。

ただ、個人的には彼らの最高傑作は「暗黒への挑戦」と続くライブ盤「灼熱の饗宴」だと思ってます...

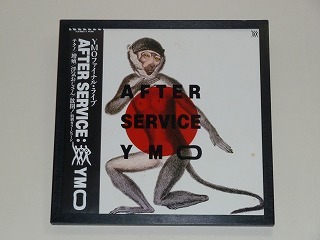

追悼 YMO特集 (2023/04/04)

うっかりしてて3月のブログを作成するのを忘れてました・・・。

壁レコード自体は更新していたんですが・・・。

実は1月11日に鬼籍に入られた高橋幸宏さんの追悼で、YMOのレコードを飾ってはいたんです。

4月に入ってからは懸念していたゲイリーロッシントンさん追悼でレーナードスキナードでも飾ろうかな・・・と思っていたら、4月2日夜に坂本教授の訃報が飛び込んできました。

という訳でもうしばらくはこのままYMOで行かせてください・・・。

今月後半からは坂本教授のソロで行こうと計画中です。

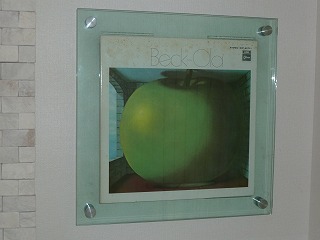

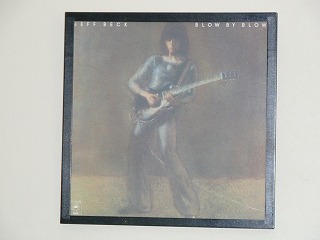

今月の壁レコードは訃報続きで難しいです・・・。(2023/02/02)

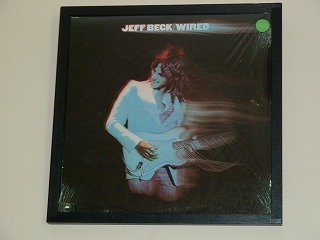

今年に入ってから大物アーティストの訃報が多いと思います。

先ず最初に驚愕したのはJeff Beck氏でして、これは意表をつかれた、という感じでしばらくショックでした・・・。

次の週は高橋幸宏氏、そしてDavid Crosby氏、Tom Verlaine氏、

そして今週は鮎川誠氏まで・・・。

2023年は兎年です、ラビットジャケット特集!(2023/01/30)

2023年も宜しくお願いします。

ここ最近はなかなか更新できませんでして、申し訳ございません。

今年こそは毎月の更新を目指して頑張りたいです。

一月は恒例の干支特集なんですが、兎さんジャケットってなかなか無いんですよね・・・。

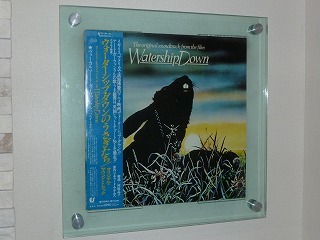

先ずは玄関先です。

1981年のイギリスのアニメーション映画、「ウォーターシップダウンのうさぎたち」です。

未見にてNHK衛星で放映されないかな?といつも思っております。

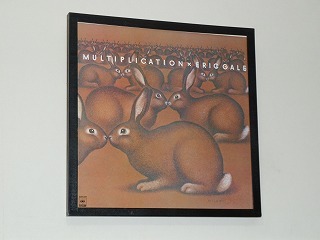

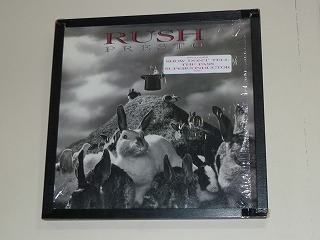

お次はこの2枚です。

定番のエリックゲイルとラッシュのプレストです。

2枚とも、兎の大量発生現象が見られます。

ラッシュのものは当時CDで購入しましたが、年代的にアナログでの入手は結構大変でした・・・。

ラッシュはニールパート氏の逝去により、解散してしまいましたが、本当に素晴らしいバンドでしたね。

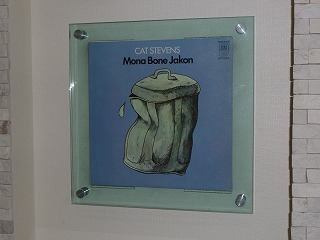

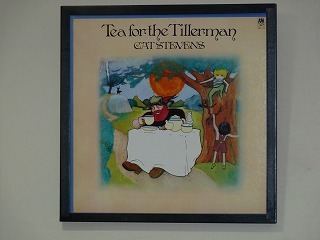

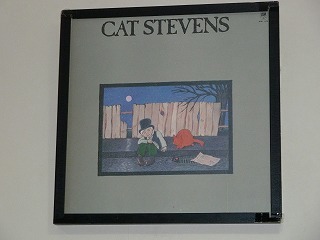

今月のレコード Cat Stevens 特集(2022/08/16)

2022年の夏は兎に角暑いですね・・・ここ数年でも最悪の暑さですね。

こう暑いと様々な弊害が出てきますが、私もここ最近全くホームページを更新しておらず、とうとう夏季休暇の掲示も出さずにお盆が明けてしまったのに、本日16日に気づきました!

こんな事では皆様にご迷惑がかかりますので、今後は一生懸命になるべく更新するように心掛けます。

今回のジャケットは前回の猫繋がりで、Cat Stevensを特集してみました。

宜しくお願い致します。

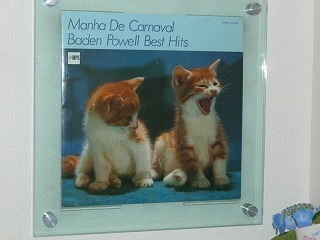

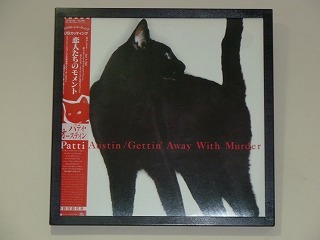

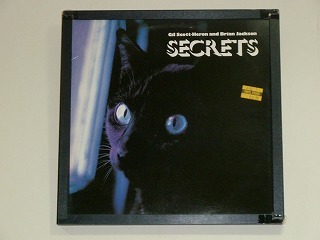

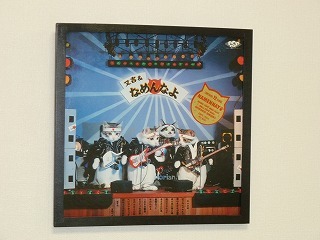

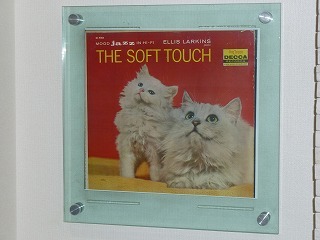

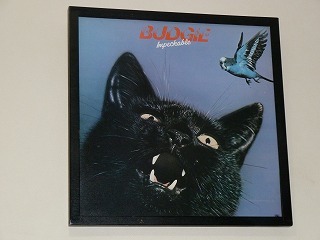

猫ジャケット!(2022/02/28)

だんだん春の気配がして参りました。

先日、2月22日は2022年、という事もあり、「スーパー猫の日」でして、猫好きの私としては大変愉しい一日でございました…。

という訳で、先月の虎から猫へソフトチェンジしてみました。

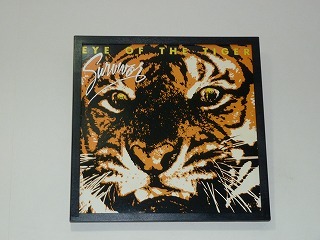

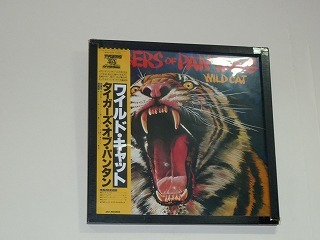

2022年は寅年です。タイガージャケット特集(2022/01/24)

皆様、2022年も宜しくお願い致します。

最近、ほんとにブログを更新できずにおります。

根っからのアナログ人間にはなかなか腰が重い作業なんです・・・。

という訳で、一月も終わりに近づいてやっとのことで更新致します。

毎年一発目は干支の動物ジャケットを飾っておりますが、トラジャケは意外と多いんですねえ…。

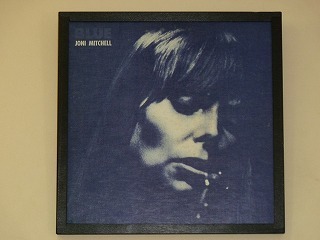

秋らしく…ジョニミッチェル特集(2021/11/01)

暑かった夏も去り、急に秋めいてきました。

実は10月から壁レコはカナダの生んだ才媛、ジョニミッチェル女史を特集していたんですが、例によってなかなかブログに揚げられませんでした。

よって、月を跨いでしまいました事をお詫びします。

九月ですが、サーフィンジャケットで!(2021/09/12)

九月ですが、まだまだ暑くじめじめした日が多いですね。

こんな憂鬱な時は、カラッとサーフィンジャケットでいってみましょう。

先ずはこれなんかどうでしょうか?

ミッキーマウスがビッグウエーブを果敢に攻めているエグイ構図がカッコいいですね!

そしてやはりサーフィンジャケットといえばこれです。

僕の学生時代の1980年代後半位から、やたらペットサウンズが持て囃されるようになり、ビーチボーイズといえばブライアンウィルソンの持つナイーヴなイメージが先行するようになった感がありますが、やはり初期の破天荒ないかにもアメリカ!という感じは素晴らしいものがありますね・・・。

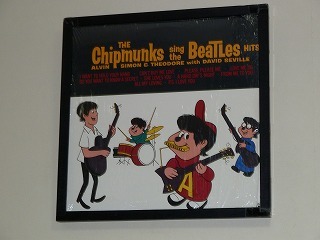

久々の更新です、パロディジャケットは如何?(2021/08/24)

本当に久々の更新となってしまいました.

レコード自体はちょこちょこ変えてはいたのですが、なかなかブログにまで手が回りませんでした。

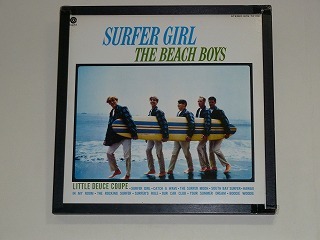

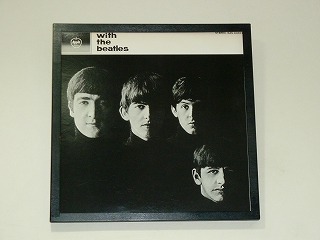

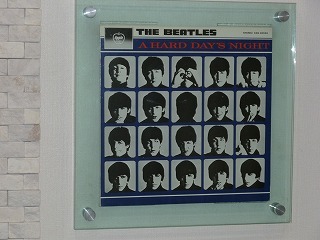

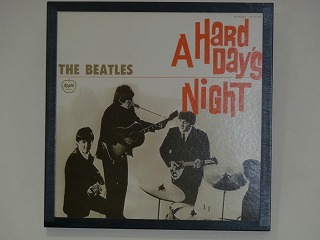

今回はちょっと趣向を変えて、With the Beatlesのパロディージャケットでいってみます。

先ずはこの2枚で・・・

本家本元の、ビートルズのものです。内容については敢えて言及しませんが、私が一番最初に入手したビートルズのUKオリジナル盤、という事もあり、ものすごく好きなアルバムです。特にA面に針を乗せて数秒間で炸裂する「It's won't be long」のジョンの鯔背なvocalにはいつも失禁させられます。オムツしてから臨んだ方がベターです。

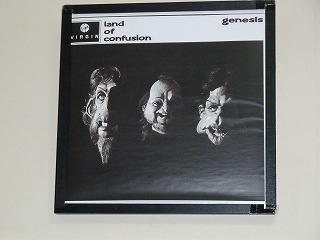

これはジェネシスの12インチ盤ですが、ロゴやフォントなど全てに於いて徹底的にパロってますね~。さすがのセンスです!

敢えて醜悪にデフォルメされたパペットは確か当時のイギリスの人気番組だったような気が・・・。エリザベス女王やチャールズ皇太子もお構いなしにデフォルメされてましたな・・・。(でもダイアナ妃はやらなかったような気が・・・)

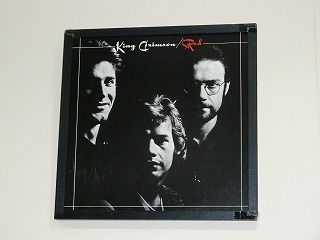

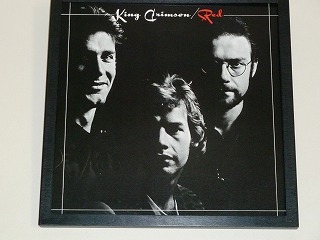

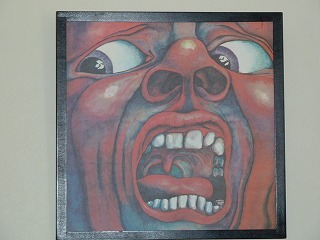

キングクリムゾンのレッドはあまり言及されてませんが、私はこれ、パロってると思うんですがね~。

キッスの一作目も、やっぱりパロってますよね・・・。

2021年もよろしくお願いします~丑年という事で、うしジャケット特集(2021/01/11)

2021年も宜しくお願い致します。

なかなか更新できないでおりますが、ジャケット自体は毎月ほぼ変えておりますです。

毎年1月は干支を特集しておりますので、今年は丑年なので牛ジャケットを飾りました。

NHKさん有難う、山口百恵特集(2020/10/29)

久々の更新となってしまいました。大変ずぼらで申し訳ございません。

今回は先日NHKで放映された引退コンサートが大評判だった、菩薩、山口百恵さんを特集してみます。

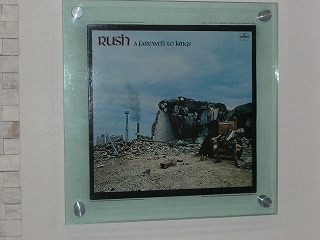

追悼ニールパート氏 ~ RUSH特集(2020/03/31)

ここのところ、本当に更新ペースが落ちており、申し訳ありません。

今回は、惜しくも1月7日にお亡くなりになった、世界一のドラマー(と私は思う)、ニールパート氏を偲んでラッシュを特集します。

今月の壁レコード ~ 子年という訳でネズミ特集(2020/01/30)

皆様、本年もよろしくお願いいたします。

新年一発目はやはり干支ジャケットで始めさせていただきます。

ネズミさんジャケットです!

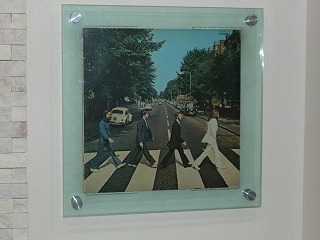

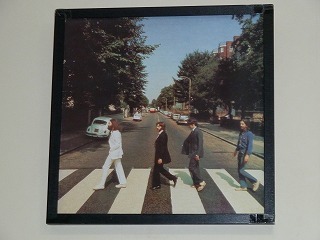

祝デラックスエディション ~ アビーロード特集(2019/11/25)

またまた久々の更新となってしまいました。

今回は充実のデラックスエディションが好評の、ビートルズ大団円、「アビーロード」を特集しました。

やはり、さすがビートルズです。今回は患者さんの食い付きが違いますね~。

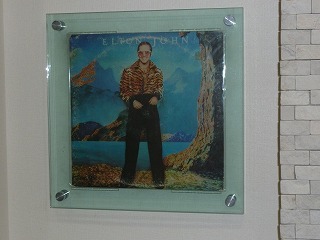

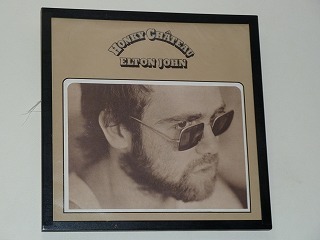

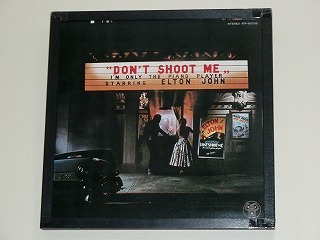

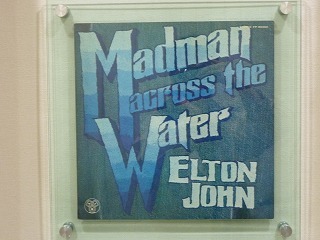

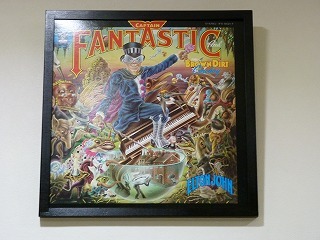

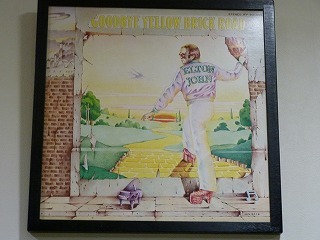

今が旬?久々のエルトンジョン特集(2019/09/03)

大変ご無沙汰です。

とはいっても院内の壁にはちゃんとレコードは飾ってましたよ!

なんか、アナログ人間の私には、ネット関連は苦手なんですよ・・・。

毎日、いや一日に何度もSNS更新される輩みたいに自分大好きっ子ではないですので、しかたありません・・・。

今回は映画も公開された、エルトンジョンを久々に特集してみたいと思います。

今月の壁レコード ~ プリテンダーズ!(2019/06/30)

久々の更新となってしまいました。

クラプトンがなかなか好評だったこともありますが、なんか最近あまりこれは!と思う企画を思いつかないんですよね・・・。

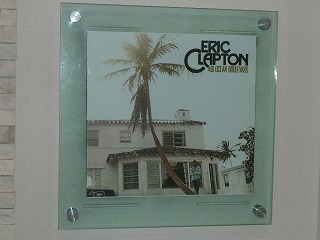

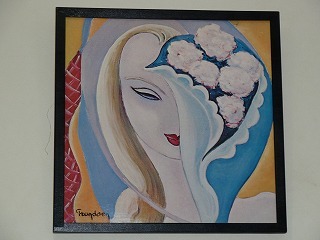

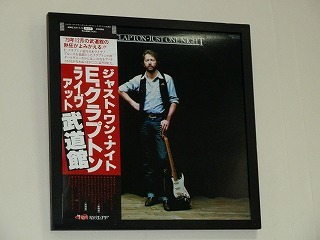

祝来日!エリッククラプトン特集 ~ 令和にレイラ?(2019/05/05)

今これを書いているのは、既に令和に改元されてからなのですが、当初は違和感バリバリでしたが、慣れてくるとあまり気になりませんね。

やはり、よく考えられた良い元号なのですね。

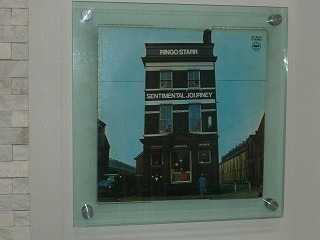

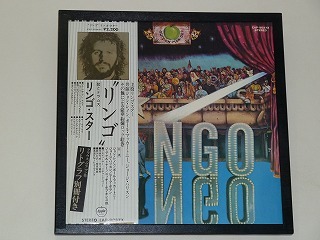

祝来日!リンゴスター特集(2019/03/30)

まだまだ三寒四温といった塩梅ですが、徐々に桜も開花してまいりました。

もうすぐ春ですね~、なんてキャンディーズみたいなフリになってしまいました!

四月は大物の来日が多いみたいですが、今回はこの方を取り上げてみました。

Richard Starkeyリンゴスターさんです!!

祝来日!イエス特集(2019/03/01)

だんだん春めいてきましたが、花粉の飛散には思いやられます・・・。

さて、今回のジャケットは二月に来日した「イエス」を特集したいと思います。

しかし、ジョンアンダーソンの居ないイエスはやはりイエスではないような気もします・・・。

今月の壁レコード ~ イノシシ?豚さん特集(2019/01/29)

皆様あけましておめでとうございます、と言ってもこれを書いているのは、一月も終わろうか、という時なんですが・・・。

とにかく、今年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

今年の干支、イノシシは、あまり西洋では馴染み薄いようで、レコードジャケット探しに苦労しました。

申し訳ありませんが、豚も許容範囲に入れさせてくださいませ。

今年もありがとうございました。(2018/12/31)

ご覧になって頂いている皆様、最近殆ど放置状態となっており、申し訳ありません。

院内のジャケットは定期的に交換してはいるんですけどね・・・。

また時間を作って、どーんとアップしたいな、と思っておりますので、どうかたまに覗いてやっては下さいませんでしょうか?

来年はどんな元号になるんでしょうかね?

それでは、良いお年を!!

今が旬?クイーン再特集!(2018/11/30)

だんだん寒くなってまいりました。

さて、何故か大好評のクイーン映画、「ボヘミアンラプソディ」、私も公開2週目の土曜レイトショーを独りでいそいそと観に行きました。

感想はまた後程・・・。

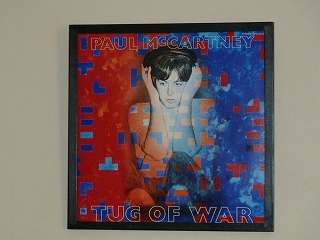

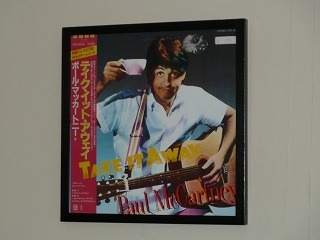

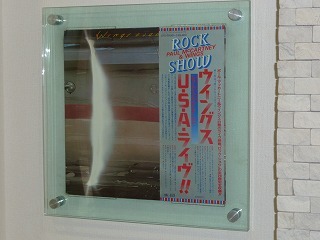

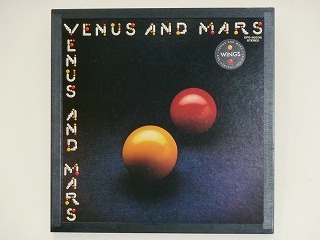

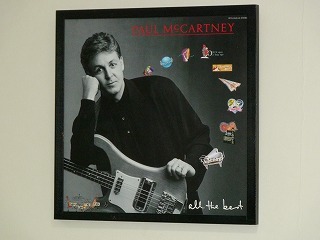

祝来日!ポールマッカートニー特集(2018/10/31)

あんなに暑かったのに、やはり秋は来るんですね、日本は四季のある良い国ですねえ~。

さて、今月の壁レコードは、またまた来日されるポール様に合わせてみました。

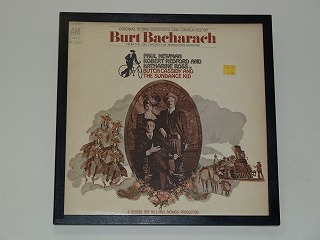

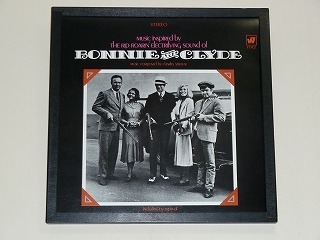

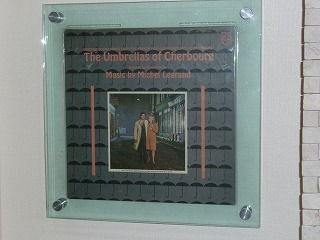

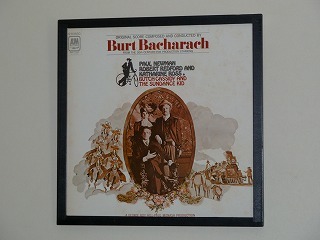

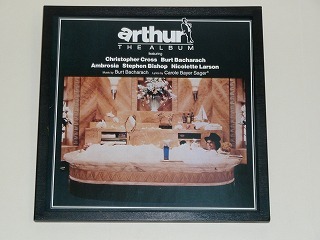

アメリカンニューシネマ特集(2018/09/29)

雨ばかりの九月でした。ここは倫敦か?と独りツッコミしてしまう程でしたわ・・・。

さて、前回飾ったミュージカル映画のサウンドトラックジャケットはかなり好評でして、やはり映画は娯楽の王様ですね。

私も学生時代はいっぱしの映画小僧でして、「スクリーン」や「ロードショウ」は勿論、「キネマ旬報」などもカッコつけて読んでいたクチです。

今回は、昔夢中になった映画のなかから、所謂アメリカンニューシネマの傑作をご紹介したいと思います。

ミュージカル映画特集(2018/08/31)

久しぶりの更新になってしまいました。

八月はお盆休みもあって、何だかあっという間に過ぎてしまった感があります。

今月の壁レコード ~ 半分青い?侍ジャパン?ブルー特集(2018/06/29)

梅雨のせいで、湿気に悩まされる今日この頃です。

さて、NHK朝ドラ、「半分青い」、最近は減ってきましたが、岐阜弁が出てくるとドキッとしてしまいます。三河弁とちっと似とるんだわね。

あの松雪泰子さんが、「あんた、何言っとるう!」なんて言った日には胸がキュン!としてしまいます。

今月の壁レコード ~ オードリーヘップバーン特集(2018/05/30)

梅雨は湿気が嫌いな私にとって地獄の日々です。

何でこうジメジメしてんですかね~。

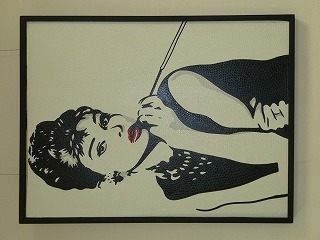

さて、こないだ出入りの画商さんが、院内掲示の絵の交換に来てくださいました。(レンタルなんです)

割と私の好みを覚えててくださって、なかなか良いものを持ってきて頂けるんです・・・。

今回は、一番大きい絵として、オードリーヘップバーンさんの恐らく「ティファニーで朝食を」でのシーンを描いた、洒落た絵を持ってきて頂きました。

確か中国系の作家さんの作品だそうです。確かにやや東洋調のヘップバーンさんです・・・。

という訳で、今回はヘップバーンさんが主演した名作のサウンドトラックレコードを、ビジュアル的に選んでみました。

私は彼女の魅力は大作とか、超人気俳優とのお相手、という有名な作品よりも、「いつも二人で」みたいな、小品の方がパーソナリティに合っているように思います・・・。

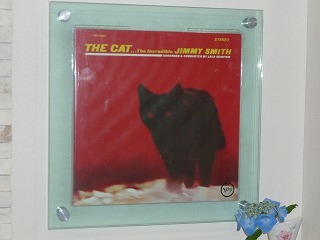

今月の壁レコード ~ 猫ジャケット特集!(2018/04/28)

久々の更新となってしまいました。

最近、時の過ぎるのがやけに早くて、気付いたらこんなに間隔が空いてしまいました・・・。

Time Flies・・・

さて、犬ジャケットが続いたものですから、世間の皆さんは私が犬派だと思ってらっしゃるんじゃないでしょうか?

勿論、犬も好きですが、どちらかと言えば、私は猫派なんですね・・・。

実際、家では2匹飼っております。名前は「ちびた」と「クロちゃん」です。

では、今回は猫ジャケットでいってみます。

猫はジャケット映えがするのか、犬よりも登場する回数が多いような気がします。

なんせ、猫の登場するジャケットだけ集めた本が、第二集も出版されてる位ですので・・・。

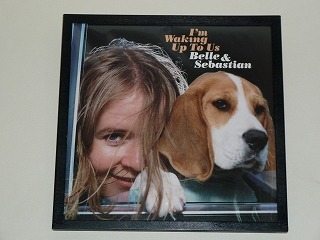

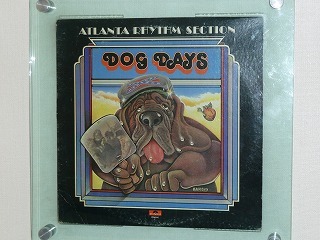

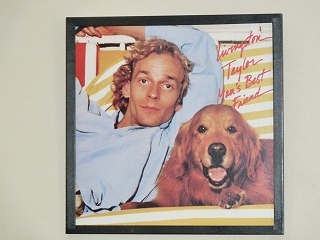

今月の壁レコード ~ 犬特集 その2(2018/02/28)

なかなか更新できなくて申し訳ありません・・・。

つい、オリンピックに夢中になっていたので・・・・・。

しかし、羽生選手は異次元の人ですよね、あの状況で2連覇ですか・・・。

皆さん言われてますが、ひょっとしたらどこか違う星(惑星ヴェガかなんか)から来た方なんでは・・・。

また、カーリング女子も脚光を浴びましたね、「モグモグタイム」や「そだねー」など、流行語を生みました。

やはり、ルックスがいいとマスコミは食いつきますね~。でも、実力も伴っていたからこそ、なんでしょうが・・・。

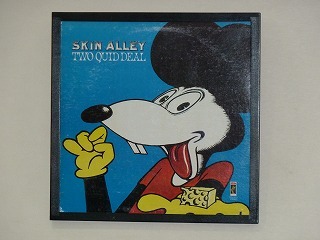

さて、今回も干支に因んで、犬ジャケット、その2をお送りします。

今月の壁レコード ~ 戌年にちなんで犬特集(2018/01/30)

すっかりご無沙汰してしまいました。

皆様、今年も宜しくお願い申し上げます。

ここのところ、なんだかんだで忙しく、ブログの更新が滞っております。

やはり歳なんでしょうか?私も今年で50歳になります。

さて、一月は恒例の干支シリーズなので、今年は戌年なので、犬ジャケットで特集してみました。

犬はやはり身近な存在ですので、沢山ありまして、選ぶのに一苦労しました・・・。

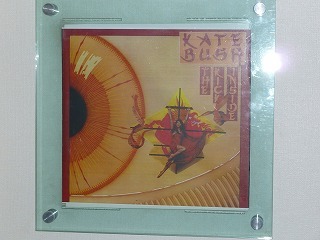

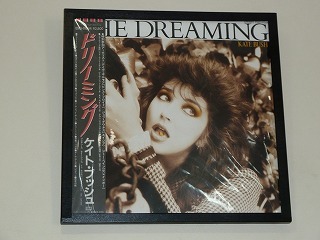

今月の壁レコード ~ ケイトブッシュ特集(2017/11/30)

とうとう年度末も近づいてまいりました。

なんだか、年を取るたびに時間の経過が早く感じられます。

ついこないだまで暑い暑い、と言ってたような気がするんですが、もう明日で師走なんですねえ・・・。

さて、今回の壁レコードは、大英帝国の歌姫、ケイトブッシュを特集してみます。

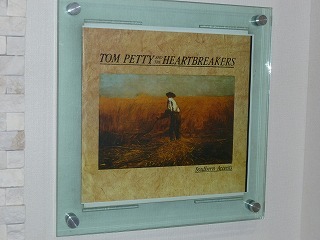

今月の壁レコード ~ 追悼トムペティ特集(2017/10/29)

もう秋なんですが、今年はホント、雨が多くて嫌になってしまいますね・・・。

今月のトップニュースは、何と言っても、トムペティ氏の突然の死去でしたね・・・。

10月3日、その日の白内障手術執刀を終えて、遅めの昼食を摂りながら何気なしにテレビを見てたら、「アメリカの歌手、トムペティさんが亡くなりました。」

と、唐突に女子アナが言ったんです。

私は驚いて口にしていた御飯をまき散らしてしまいました・・・。

多分、80年代ならともかく、現代の日本でトムペティの訃報を聞いて驚愕する方はそう多くはないでしょう・・・。

1986年にボブディランと組んで来日したなんて言っても、ピンと来ない方が多いんじゃないでしょうか?

(しかし、あのライブは女房を質に入れてでも?行っておけば良かったなあ・・・。当時高校生でしたが・・・・)

彼はLA周辺のクラブサーキットで注目され始めたようですが、もともとの出身はフロリダ州ゲインズビル市でして、私が留学していたフロリダ大学のある町なんです。

という訳で、非常にシンパシーを(勝手に)寄せていたミュージシャンだったのです・・・。

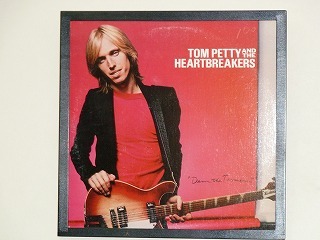

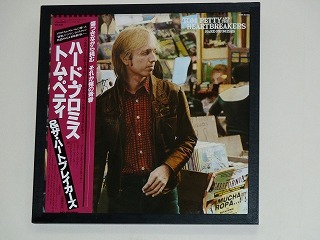

先ずは玄関先です。

そして待合壁です。

残念無念!ドナルドフェイゲン来日中止&ウォルターベッカー死去(2017/09/29)

朝晩はかなり涼しくなってきた今日この頃です。

一年で最も過ごしやすい季節ですよね~。

さて、先月のブログで、「祝来日!」なんて調子に乗ってましたが、盟友、Walter Beckerが亡くなった事のショックなのか・・・

Donald Fagenの来日が中止となってしまいました・・・・。残念ですが、仕方ありませんね・・・。

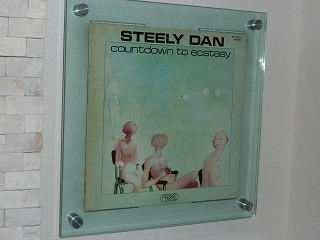

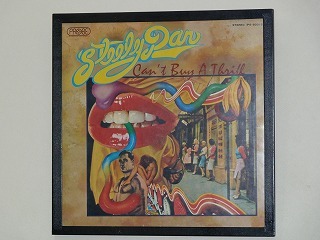

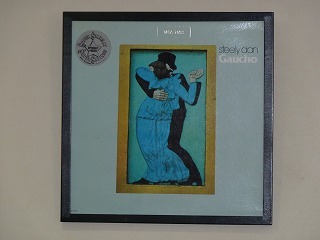

今月も、ベッカーさん追悼の意味で、Steely Danを特集します。

先月ではフェイゲンとベッカーの職人ユニットになってからのダン、即ち「エイジャ」以降の、洗練されたアルバムをご紹介しました。

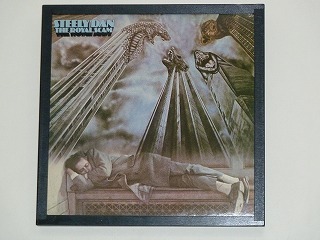

今回は、まだまだロックバンド然としていた頃のダンを特集します。

先ずは玄関先です。

続いて待合壁です。

今月の壁レコード ~ 祝来日!ドナルドフェイゲン特集(2017/08/28)

残暑厳しい中、皆様如何お過ごしでしょうか?

さて、先月のサージェントペパーズは思いのほか好評でして、なかなか交換するタイミングが図れませんでして、こんな遅い更新となってしまいました。

大変申し訳ございません。

今回は、9月に久々に来日する、ドナルドフェイゲン~スティーリーダンの諸作を特集してみます。

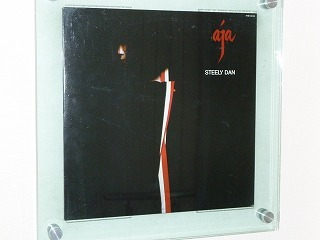

先ずは玄関先なんですが、やはりSteely Dan の最高傑作、「Aja」でいきましょう。

お次は、待合壁です。

1980年発表の、個人的には一番良く聴く、これです・・・。

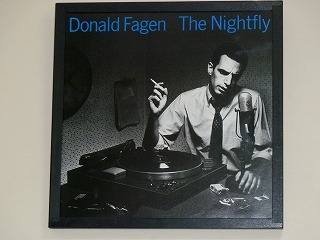

そしてそして・・・・フェイゲン自身の最高傑作、「ナイトフライ」です。

今月の壁レコード ~ ひよっこ効果?サージェントペパーズ特集!(2017/07/11)

蒸し暑い日が続いております。一年で最もキツイ季節です・・・。

加えて当院の前後2か所で、大規模な解体、改修工事が毎日延々行われており、騒音で不快感この上ない毎日です・・・。

早く終わって欲しい・・・切に願います。

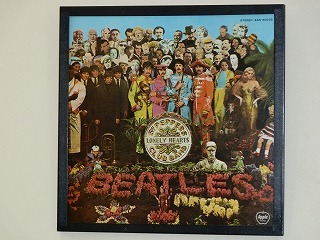

さて、今回はNHK連続ドラマ「ひよっこ」で、大騒ぎになっているビートルズ来日騒動に触発された事もあり、最近リマスター化された、評価の高いこのアルバムを特集します!

「Sergent Peppers lonely hearts club band」です!

しかし、天下のNHKで、「ムネオさん」みたいなハチャメチャなキャラが暴れまわるのは、見てて痛快ですね。

ムネオさん、武道館の中にいかせてあげたかった・・・・。

先ずは玄関先です、と行きたいのですが、事情で今回は一番最後に・・・・・・。

最初は待合壁からまいりましょう・・・・。

ビートルズ中期の代表作、「サージェントペパーズロンリーハーツクラブバンド」でございます。

内容はちと過大評価されてるんじゃ?と思いますが、ジャケットは一大芸術作品!彼らのジャケットアートワークの中ではダントツに素晴らしいと思います。

それまで、こんなにジャケット制作に金と時間と(権利関係をクリアにする)手間暇をかけたレコードは無かったと思いますし、ひょっとしたら今に至るまで、唯一無二なんではないでしょうか??

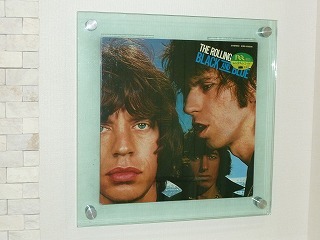

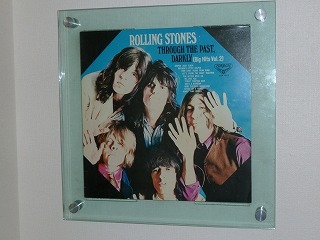

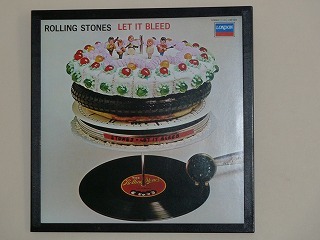

という訳で、古今東西様々なパロディジャケットが発表されました・・・。

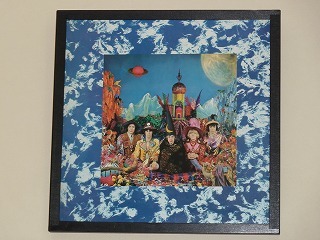

中でも、最も有名なのが、ライバル?バンド、ローリングストーンズのこれまた最近デラックス版が発売された、これです・・・。

確かに、ジャケットは真似てはいますが、スケールが小さすぎますね・・・。まあ、オリジナル盤は3D写真を使って、角度により表情が違って見える、というのはアイディアですが・・・・・。

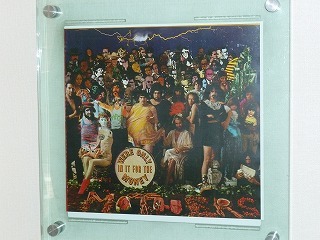

そして、一番の問題作が、フランクザッパ&マザーズのこれでしょうな・・・・。

玄関先に飾ったこれです・・・。

これは、カラーコピーなんです。勿論、アメリカヴァ―ヴのオリジナル盤は持ってるんですが、これ、あまりの写真のハチャメチャさに恐れをなしたヴァ―ヴ側(多分クリードテイラー?)が表と裏の見開きをチェンジしてしまったんです。

そういう訳で、通常の表ジャケットが、ビートルズ版では内側にデザインされてる、「鮮やかな黄色をバックにしたLSD?でイッチャッてる4人のお顔」のパロディである、うす汚いマザーズの面々なんですよ・・・・。

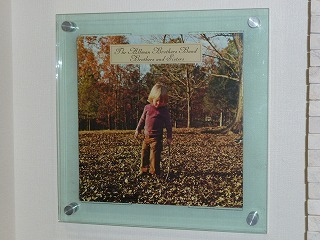

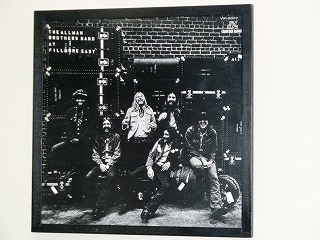

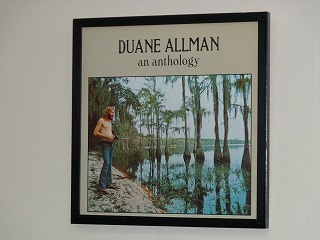

今月の壁レコード ~ 追悼グレッグオールマン特集(2017/06/26)

梅雨入り、という年間で最も憂鬱な時期になってまいりました。

雨はお出掛けする時は最悪ですが、夜寝ている時にしとどに屋根を叩きつけている雨音はいとをかし・・・ですね。

さて、今月は惜しくも5月28日に亡くなった、グレッグオールマンを特集してみました。

ここで皆様にお詫びです。

本来なら、グレッグオールマン特集として、玄関先には「イートアピーチ」、待合には「レイドバック」と、「嵐」を飾るつもりでした・・・。

しかし、どこかにいってしまったのか、レコードが見当たらないんです・・・。確かにどこかにあるはずなんですが・・・。

そういう訳で、グレッグさんの追悼は、もう少し先にさせて頂きます。

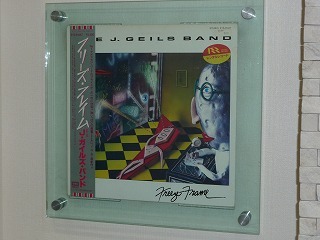

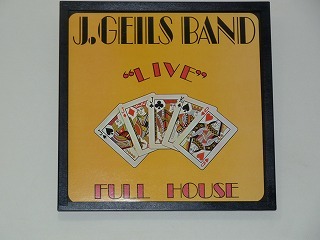

今月の壁レコード ~ 追悼Jガイルズバンド特集(2017/05/29)

五月なのに、かなり暑い日が続いております・・・。こんな時期にこんなに暑くては夏になったらどうなっちゃうのか・・・・。

さて、今月は先日亡くなった、いぶし銀のギタリスト、J Geils氏を偲んで渋いアメリカンバンド、J Geils Bandを特集してみます。

J.ガイルズ、と言っても果たしてどの位の方がご存知なのか、見当もつきませんが、訃報が中日新聞に出たのにはちょっとビックリしました。

恐らく、アメリカのメディアがかなり大きく取り上げていたことに関連してるんでしょうね・・・・。

それ位、アメリカでは人気あったバンドでした。

日本では、あの「堕ちた天使~Centerfold」の大ヒットで知られた訳して、大抵の洋楽好きの脳裏に刻まれているあのフレーズですが、その他の曲まで知っている方にはあまりお目にかかりません・・・・。

アルバムを遡って聴いていくと、あの曲はキーボードのセスジャストマンの嗜好性でして、バンドとしては不本意なヒットだった、という事が良くわかります・・・・。

何しろ彼らはそんじょそこらの黒人バンドが裸足で逃げ出す程「真っ黒い」ブルース/R&Bバンドだったのですから・・・・。

先ずは玄関先です。

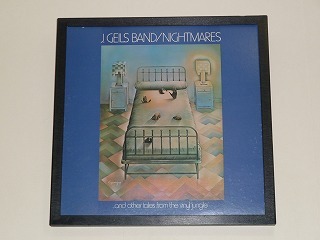

今月の壁レコード ~ 祝来日!Doobie Brothers特集(2017/04/24)

寒かった今年の冬もやっと終わり、春らしくなってまいりました。

皆様、如何お過ごしでしょうか?

今回は、久々の来日目前の、アメリカンロックの雄、ドゥービーブラザーズを特集してみます。

よく、トムジョンストン色の強い、豪快ないかにもアメリカン!といったスカッとしたイメージの前期、

途中加入のマイケルマクドナルド色の強い、洗練されたAORっぽい後期、と括られてますね・・・。

ただ、現在はトムジョンストンが復帰してからの再結成期の方が、数え年数的には一番長くなっちゃいまして、

何となく「懐メロ」バンド臭くなってしまっているのは残念です。

先ずは玄関先です。

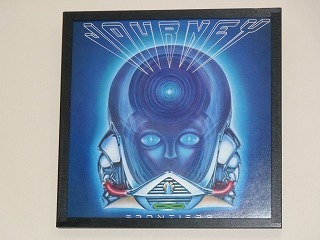

今月の壁レコード ~ 来日大盛況!!ジャーニー特集 その2(2017/03/23)

すっかり春めいてまいりました今日この頃です。

私も多くの皆様と同じように、花粉症で苦しい毎日です。

ある程度はお薬が効きますが、やはり完全に症状を止める事は難しいですね。

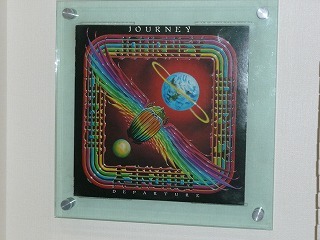

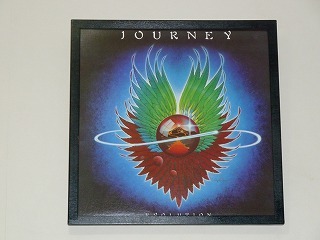

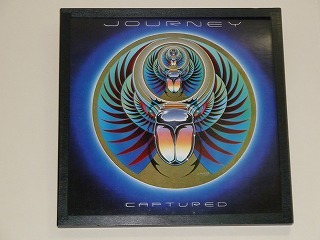

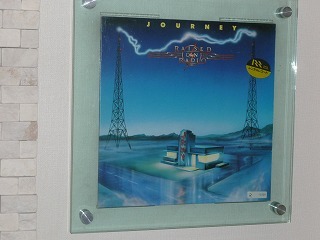

さて、今月の壁レコードですが、先月好評だった、Kelly/Mouse画伯のスペーシーなイラストで迫ってみました。

この二人のイラストレイターは、サンフランシスコやバークリーといった、所謂ベイエリアを中心に活動していたアーティストでして、ジャーニーの一連の作品の他にも、これまたシスコの大御所バンド、グレイトフルデッドのジャケットなんかも描いております。

今回は、前回より遡って、まだグレッグローリーが幅をきかせている時代の3枚をご紹介します。

今月の壁レコード ~ 祝来日!ジャーニー特集(2017/02/20)

皆様如何お過ごしでしょうか?

遅々として進まないこのブログですが、医院の壁ジャケットはしっかり更新していますので、ご安心を・・・。

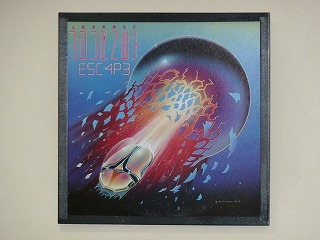

さて、今月は大好評のうちにジャパンツアーを終えた、アメリカンハードロックの雄、ジャーニーを特集してみました!

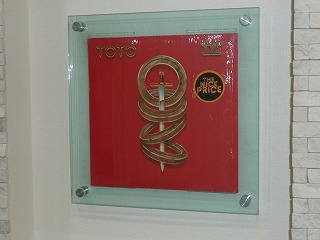

私がロックを本腰入れて聴き始めた1981年頃は、アメリカンハードロックの全盛期でして、TOTO、フォリナー、スティクス、カンサス、REOスピードワゴン・・・などなどカッコいいバンドが沢山がんばっていました。

中でも、最も成功したのはジャーニーではないでしょうか?

特に、若干サンタナの影を引きずっていたグレッグローリーが脱退し、ポップな側面を持ったジョナサンケインが加入した後は、最高傑作、「エスケイプ」で名実ともにナンバー1アメリカンロックバンドの地位を固めました。

エスケイプは当時、他のクラスの音楽通の八木君にレコードを貸してもらって、奮発してTDKのOD46にダビングして、テープがワカメになるまで聴きまくりましたね・・・・。

まずは玄関先です。

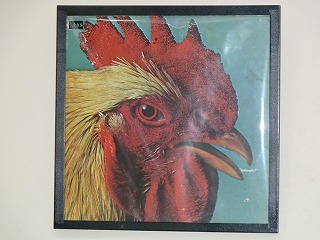

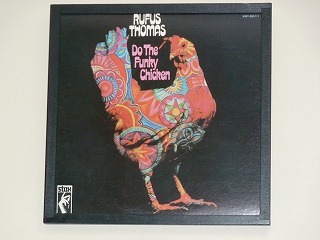

今年も宜しくお願い申し上げます ~ にわとりジャケット特集!(2017/01/23)

平成29年 今年も宜しくお願い申し上げます!!

今年は酉年、という事で恒例の干支ジャケット特集は、勿論にわとりで行ってみたいと思います。

今年もありがとうございました(2016/12/30)

寒い日々が続いておりますが、皆様、如何お過ごしでしょうか?

ここ最近、多忙にてブログ更新もままならず、(少数の)楽しみにして頂いていらっしゃる皆様に申し訳なく思っています。

今年も一年間、有難うございました。

来年も宜しくお願い申し上げます。

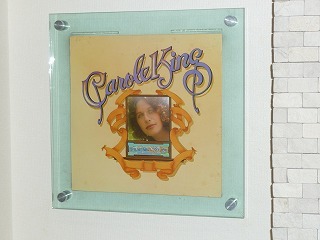

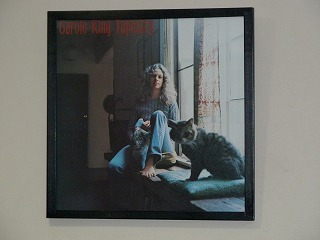

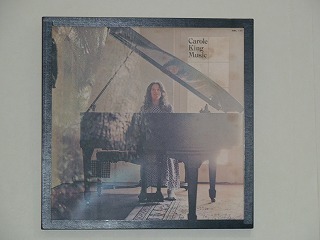

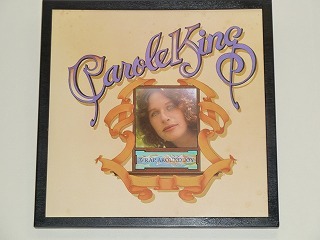

今月の壁レコード ~ 癒しのグッドミュージック!キャロルキング特集(2016/11/22)

秋本番、11月は個人的にも大好きな月で、過ごしやすい毎日を送らせて頂いています。

毎年言ってますが、この季節だからこそ、より良く心に染みてくる音楽ってありますよね!

要は、ハートウォーミングな、暖かい、ホロリと来る、グッドミュージックの事なんです・・・。

今月はその第一人者?素晴らしいソングライターであり、ワン&オンリーな暖かい歌声の持ち主、キャロルキングさんを特集しました。

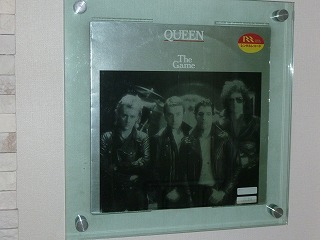

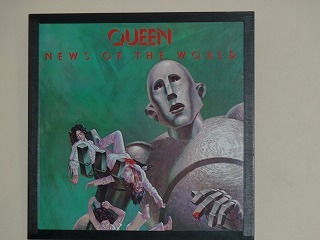

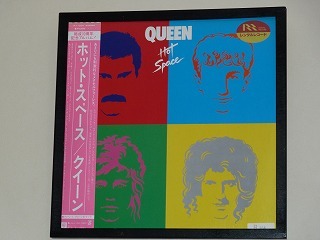

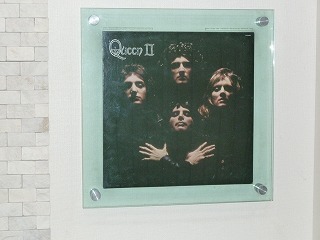

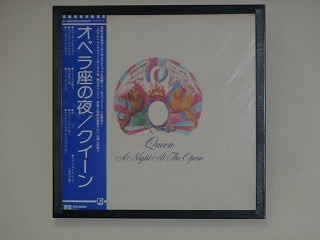

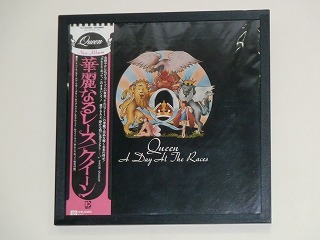

今月の壁レコード ~ 祝来日!!Queen特集 その1(2016/10/20)

いよいよ秋らしくなってきた今日この頃、皆様如何お過ごしでしょうか?

今回は予想外?の好評だった、クイーン+アダムランバートの来日を祝して、クイーンを特集してみました。

前回の来日は、何とポールロジャースをヴォーカルに据えた驚きの形態でしたが、名古屋ドームにも来てくれたので、いそいそと観に行き、大変感動させて頂きました。

意外とロジャースのクイーンナンバーも味があり、楽しめました。

今回は、残念ながら名古屋はすっ飛ばされました(いわゆる名古屋とばし!)ので、行けませんでした。

悔しいので、「ふん、何じゃ、アダムなんちゃらなんて・・・どうせ海賊みたいな衣装着て調子こいてるんやろ・・・(アダム違いですう・・・・)」と、まさにイソップの「すっぱい葡萄」理念で、自分を慰めていました・・・。

恐る恐るネットで情報入手すると、結構好評だったようで、臍をかむ思いをしました・・・。やはり、無理してでも行けばよかったなあ・・・・・。

という訳で、今回はクイーンの特集をしてみます。キャリアのあるバンドですので、第1回として初期~中期の3枚を選んでみました。

今月の壁レコード ~ 五輪良かったですね・・・金銀銅ジャケット特集(2016/09/27)

やっと、秋らしくなってきたか?と思いきや、例年になく台風野郎が大挙押し寄せ、雨ばかりの9月ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか?

ちと時期を逸した感がありますが、リオオリンピック、良かったですよね~!

普段野球とテニス以外のスポーツはあまり見ないのですが、やはりどんな競技でも、一流の方々は凡人の目を引き付けてしまうだけのパワーをお持ちですね。

という訳で、今回のジャケットは、金、銀、銅、をイメージして選んでみました。

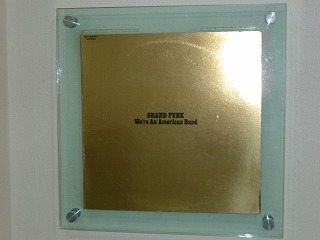

まずは黄金ジャケットといえば、これです。

Grand Funkの1973年リリースの「we're an American Band」です。

驚異の暴走機関車、であったグループ名、Grand Funk Railroadから、もう俺たちゃ線路なんか要らないんだぜ!ってな感じで、レイルロードを外し、当時プロデューサーとしても名を挙げていた、トッドラングレンと創り上げた最高傑作です。

キャピトルさん、かなり金をかけていたんですね・・・。初回ジャケットは何とキンキラキンのピッカピカ!おまけにレコード盤も流石に金ではないが、濃いイエローワックスで、カスタムレーヴェル、といった大判振る舞いでした。

それにならい、国内盤もビートルズで大儲けした?東芝さんだった事も幸いしてか、同じような仕様に加え、日本独自の重厚なブックレット、ジャンボポスター、ステッカー・・・とこれまた豪華なものでした。

もちろん、ファーストプレスのみですが、当時良く売れたようで、中古市場にはよく出てきます。しかも、バーゲンコーナーに・・・・・・。

私は中2の時に、当時栄にしか無かった、バナナレコードさんで再発の安いやつを買ったんですが、すんごく気に入り、良く聴いたものです。

ブックレットの小林克也さんのライナーが妙に好きで、流石スネークマン、文章も洒脱だわい・・・と感心しながらむさぼり読んでいたものです。メルサッチャーのベースの事を、「ゴンゲン様!」と呼ぶ件は最高です!!

表題曲は、マークファーナーではなく、ドラムのドンブリューワーのペンに依るもので、彼のドスの効いたダミ声がいい味を出しており、堂々全米ナンバーワンになりましたね。

私はこの曲をどうしても演りたくて、大学の軽音楽部の仲間にお願いして、西日本医学音楽祭のステージで採り上げさせて頂きました・・・。イントロのカウベルのフレーズは今でも叩けます・・・・。

お次は銀と銅です!

図らずもまたGFRになってしまいましたが、銀メダルといったらこれしかありません!!

これもかなり予算が必要なジャケットですが、当時全米で最も客を呼べるバンド、だった彼等のアルバムだから、キャピトルさんとしても、「お好きなように.....」ってな感じだったんでしょうね・・・・。

そして、銅ですが、これは悩みに悩みました・・・・。

どうせなら同じGFRで揃えたかったんですが、やはり無理があり、思いつきませんでした・・・・。

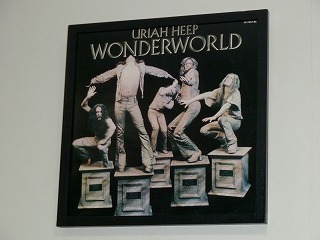

そもそも「銅」をモチーフとしたジャケットがないんです・・・。という訳で「銅像」ならいいんじゃ?と思って選んだのがこれです・・・・。

ユーライアヒープの1974年発表の「Wonderworld」です。邦題は「夢幻劇」で、こちらの方が秀逸ですかね・・・。

今月の壁レコード ~ ロバートパーマー特集(2016/08/28)

残暑お見舞い申し上げます・・・・・。

台風の影響で、蒸し暑さも加わり、尋常でない暑さと不快感です・・・。

今年の暑さには、東南アジアの方も驚くそうですね・・・・。

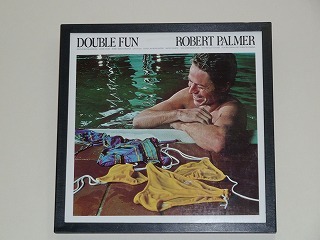

さて、今月のレコードですが、2か月続いたリトルフィート繋がりですが、今回もフィートと関連が深い、ソウルフルな渋いシンガー、ロバートパーマーでいってみます。

先ずは玄関先です。

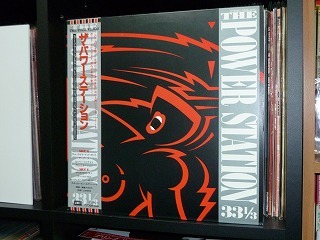

ちょっと禁じ手ですが、私が彼を知るきっかけになったアルバム、1985年に発売された、「Power Station」です。

これは、当時飛ぶ鳥を落とす勢いだった、Duran DuranのベースのJohn Taylor とギターのAndy Taylorが、もっとワイルドでファンキーな演奏をしたくなり、シックの面々の力を借りて結成したプロジェクトでして、ヴォーカルの白羽の矢が立ったのが、Robert Palmerでした。

当時高校生だった私は、まだまだ未熟でして、パーマー氏の事は全く知りませんでしたが、張りのある渋い声にノックダウンされましたねえ。

演奏も、シックのトニートンプソンのドカドカドラム、巧いとは思ってたが、ここまでとは・・・・と皆が驚いた、ジョンとアンディのデュラン組の繰り出すパワフルでファンキーなサウンドも最高でした。

今でもアイフォンに入れていて、良く聴きますが、B面の頭から3曲の流れは最高ですね。

T.Rexの「Get it on」、ジョンテイラーのチョッパーベースがスリリングな、「Go to Zero」、パーマーとアンディが代わる代わるリードヴォーカルを執る、Isley Brothersの名曲、「Harvest for the world」は、あまりのカッコよさに失禁しそうになります・・・。

この後、パーマーは自身の活動が忙しくなったので、ツアーには、何と元シルヴァーヘッド(これまた渋いバンドですが)のマイケルデバレスが参加してましたね。あのライヴエイドにもこの布陣で出演してました!

確かにデバレスもカッコいいんですが、やはりパーマーと較べると分が悪い・・・・。

それからは、ジョンとアンディ達が本家の活動の為、バンドも自然消滅・・・だったのですが、何と1996年頃に2作目を発表しました。

私は当時アメリカに留学中でして、ひょんな事から、彼らのライヴを確かフロリダのオーランドで観ています。

布陣は確かジョンテイラー以外のオリジナルメンバーでして、パーマーさんも結構ま近で観た覚えがあります。

やはりアンディテイラーのギターは良かったなあ・・・・・。

さて、ロバートパーマーのソロアルバムに入ります。

待合壁の2枚ですが、先ずはフィートやアラントウーサン組が大挙参加した名盤です。

1974年発表のファーストソロ、「Sneakin' Sally through the alley」です。

このジャケットの意図がよくわからないんですが、パーマーさんが連れている女性がサリーさんなんでしょうか?

内容はとにかく粋で、A面の3連発は最高です!A面ド頭であのフィートの「sailin' shoes」を演ってるんですが、ローウェルジョージが進言したんでしょうね。

この後、パーマーさんはほぼ毎年一枚新作を発表していくんですが、ジャケットのコンセプトはちょい悪オヤジと女たち・・・てな感じでしょうか?ちと下世話なんですよねえ・・・・。

1978年発表のこれも、そんなジャケットで楽しませてくれます。

4枚目のソロアルバム、「Double Fun」です。

このアルバムからは、冒頭の「Every kinda people」が全米16位のヒットとなりました。夏に聴くと気持ちいい曲調ですが、これ、作曲はあのフリーのアンディフレーザーなんですね!

ポールロジャース、サイモンカーク達はバッドカンパニーで大成功しましたし、ポールコゾフは悲劇のギタリスト、として称えられているのに比べ、アンディフレーザーはその貢献度に反し、あまりにも過小評価されていると思います。

あの独特のベースが無ければ、フリーがあんなに評価される事は無かったのではないでしょうか・・・・・。

いつかフリーについても書いてみたいです・・・・・・

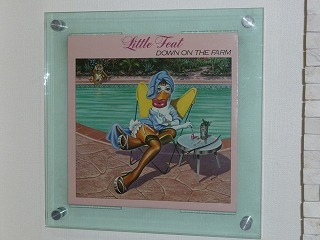

今月の壁レコード ~ ネオンパーク特集(2016/07/26)

いやあ、暑いですねえ・・・。

寒いのも嫌ですが、暑苦しいのはもっと堪えますよね・・・。

寒ければ、服を重ね着すれば何とかなりますが、暑いのは裸になるしかありませんから・・・。

さて、先月のリトルフィート特集はかなりのインパクトがあったようでして、多くの方から問い合わせ?がありました。

中でも凄かったのは、「せんせー、ネオンパークの絵がお好きなんですか?」と声をかけてくださった女性の方でした。

いやあ、リトルフィートをご存知だけでも稀有なのに、ネオンパークの事までご存知とは・・・。

「今度はあのザッパのやつもお願いします!」なんて言われてしまいました・・・。

という訳で、今回もネオンパーク画伯の素晴らしい傑作イラストを飾ってみました。

先ずは玄関先です。

1979年に発表された、ローウェルの居た、オリジナルフィートとしてのラストスタジオアルバム、「Down on the farm」です。

ネオンパークお気に入りの、妖艶なアヒル(ガチョウ?)がプールサイドで寛いでいます。実にいかしたイラストですよね。

私は再結成フィートは一応聴きましたが、やはりローウェルの居ないフィートは認めたくない、というか、別物のバンドとしか思えないんですよね・・・。

確かに、演奏面では、ポールバレールとビルペインがいれば、何となくフィートの香りはしますが、やはりローウェルのヴォーカルがなくちゃねえ・・・・・。

このアルバムがアメリカで出た時は、既にローウェルは脱退した後で、遅れて発売された日本盤の帯には、「ローウェルジョージ追悼」の文字が見られますから、本当に「急死」だったんでしょうね・・・・。

もともと最後のアルバムにするつもりは無かったのでしょうから、内容も割と散漫でして、評論家サン達の評価も芳しくありません・・・・・。

けれど、個人的にはローウェルのヴォーカルがたっぷり堪能できることから、昔からの愛聴盤であります!

A面トップの表題曲は、ポールパレールのペンになるものでして、当然彼がヴォーカルを執っています。彼はこのフレーズ「Down on the farm」が好きみたいで、前作、「Time loves a hero」のB面一曲目の「Old folks boogie」でも、そのフレーズが聞かれます。

最初の、カギを開けて農場に入っていく描写でカエルに怒っているのは、ポールなんでしょうか??

さて、A面2曲目の「6 feet of snow」からB面2曲目の「Second hand news」までは、フィートらしい粘り気のある演奏は聴けませんが、ローウェルの素晴らしい歌唱が目白押しです!

特にA面最後の「Be one now」は、ローウェルのその後の運命を知っているだけに、涙なしには聴けません・・・・・。

このアルバムがもうちょっと評価される事を切に願います・・・・。

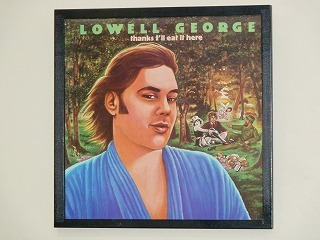

続いて待合の2枚です。

先ずは、フィート脱退後にすかざす発表された、ローウェルジョージのソロアルバム、「Thanks, I'll eat it here」邦題は、「特別料理」!!

東洋風に描かれた、一見お相撲さん!?風の貫録たっぷりのローウェルの後ろには、マネの「草上の昼食」のパロディが見られます。描かれているのは、キューバのカストロ、ボブディラン、映画「嘆きの天使」でのマレーネディードリッヒ!!という何の脈絡もない3人ですが、ネオン画伯はどんな意図があったんでしょうか?

このアルバムも、やはり世間的な評価は低いのですが、冒頭の昨年惜しくも亡くなったアラントウーサン作の「あの娘に何をさせたいの」を始めとした、ローウェルのヴォーカルを前面に出した内容が結構好きで、良く聴いたものです・・・・。

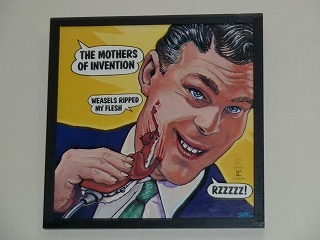

そして、ちょっとクレイジーな、このジャケットです。

ローウェルが昔お世話になった、フランクザッパ御大が1970年に発表した「Weasels ripped my flesh」です。邦題は大ヒット!「いたち野郎」です!

ネオンパークは恐らく、ザッパから詳しく指示されてこんなイカレタ絵を描いたんでしょう・・・・・。あまりにも変態じみています。ザッパなら納得ですが、(これ位可愛いもんです・・・)粋なネオンパーク画伯が自分からこんなの描くとは思えません・・・・。

しかし、邦題の「いたち野郎」も、秀逸です。ザフーの「ボリスのくも野郎」といい勝負ですよね・・・。

内容は・・・・・実はあまり聴きこんでないいんです・・・・すみません。後に息子のドゥイージルが「My guitar wants to kill your mama」をカッコよくカバーしてましたね・・・・・。

ザッパは大学時代かなり入れ込んでたんですが、ロック色を増した1973年の「Overnight Sensation」から後ばかりで、それ以前は「Hot Rats」以外は苦手なんです・・・・・。軟弱で申し訳ありません・・・・・。

今月の壁レコード ~ Little Feet特集(2016/06/27)

6月は梅雨!という訳で、毎日湿気との戦いであります。

暑いなら暑いでもいいですが、ジメジメした日本の梅雨時はうんざりですね。

という訳で、今回はカラッとしたアメリカンロックを、と思ったのですが、何となく粘り気のあるリトルフィートにしてみました。

たまたま、ネットで今回取り上げている、「ウエイティングフォーコロンブス」のジャケットの考察がされているサイトを読みまして、ピンときたんです。

あと、前々から、ネオンパークのイラストは飾ってみたかったんですよね。

先ずは玄関先です。

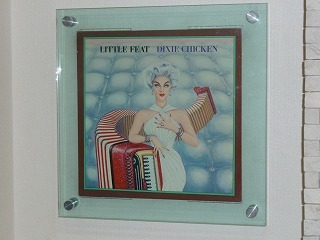

1973年発表の一大転機?となった傑作、「Dixie Chicken」です。まあ、一般的に「リトルフィート」といったら、大抵の方はこのジャケットを連想するんじゃないでしょうか?それくらい評判となったアルバムです。

ジャケットは、マリリンモンローとマレーネディードリッヒを合わせたような、ちと凄味のある?妖艶な女性が蛇みたいなアコーディオンに取り囲まれている構図でして、意図している所はよく分かりませんが、頽廃したハリウッドを皮肉っているのでしょうか?

1、2作目までは、ザッパ関連を匂わすような、何ともいえない、フリーキーで奇想天外なロックを生み出していた彼等が、ベースのメンバーチェンジ(この事は重要だと思うので、後に考察します。)を経て、全く?ノリの違うバンドに生まれ変わりました。

その粘りのある、ファンキーでいて、重たいという唯一無比なサウンドを生み出す原動力となったのは、やはりベースのケニーグラッドニーと、ギターのポールバレアー(と発音するのかな?)の二人でしょうな・・・・。

表題作のビルペインの転がるようなニューオーリンズピアノ、惚れ惚れするローウェルジョージの唄とスライドは絶品ですが、これに先の二人の納豆のような?粘りが加わると、怖いものなしになりますね・・・・。

リッチ―ヘイワードのドラムなんですが、この人は本質的にはタイトなんだと思います。何せ、80年代中頃にはロバートプラントのソロでも叩いていた位ですから・・・・。確か、90年代には、クラプトンのツアーバンドもやってなかったっけ?

そんな彼も、ケニーグラッドニーのベースと、サムクレイトンのパーカッションが加わり、やや腰の入ったドラムを叩くようになりましたよね。でも、決して後ノリにはならないところが、やはり白人ですよねえ~、というか、そこがフィートたる所以ですかね?

そして壁の2枚です。

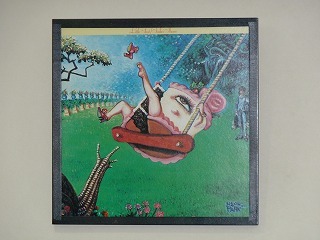

1972年に発表された、2作目の「Sailin' Shoes」です。

ケーキ少女?がブランコに興じており、弾みで靴が脱げてかっとんでいます。まさに、「セイリン シューズ」ですね。実は歌詞をよく理解してないんですが、これって、結構猥雑な内容なんでしょうかね?ケーキって、スラングであまり良い意味で使われないような・・・。

内容は、先に申したように、なんかザッパに通じるような、混沌としたアングラな感じで、決して一般的なカリフォルニアの明るいイメージではないです。

私も、最初に聴いた時は、ウン????といった感じでしたね。

ローウェルの最高作の一つ、「Willin'」も、サラッとあっさり唄われていますが、やはり、オリジナルだけあって、貫録がありますなあ・・・。リンダロンシュタットのヴァージョンも良いですが、やはり毒が抜けてますね・・・。

そして、これです。

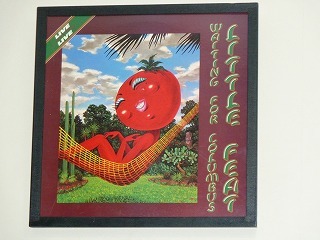

1977年に発表された、2枚組ライヴアルバム、「Waiting for Columbus」です。

昔、何故トマトがコロンブスを待っているのかピンと来なかったんですが、あるサイトを見ていて、氷解しました。

元来、トマトはアメリカ大陸にあったのです。スペインのコロンブスが、1492年に新大陸を発見して以来、多くのスペインを始めとした欧州人たちが去来し、トマトをヨーロッパへ持ち帰り、そこから爆発的に広がっていったとの事です。

トマトは、イタリア料理でよく使われるので、イタリア産のイメージがあったんですがねえ・・・。

という訳で、ネオンパーク画伯は、こういうイラストを描いたようです。

内容ですが、ライヴバンドとして名高い彼等ですから、悪い訳がありません・・・という事で、彼らのリリースしたアルバムの中では最高の売上を記録したようです。

個人的には、映像で楽しみたいので、同じ1977年にドイツの「ロックパラスト」に出演した時のヴィデオテープは、擦り切れるまで?よく見たものです。

今月の壁レコード ~ プリンス特集(2016/05/29)

皆様、如何お過ごしでしょうか?

5月とは思えない程、暑い日々が続きます。なんでも、インドでは50度近く記録した地域もあるそうです。

想像を絶する気象ですね。地球はどんどん壊れていってるのでしょうか・・・・。

さて、また巨星が一つ堕ちてしまいました・・・・・。

まさか、あのプリンスがこんなに早く逝ってしまうとは・・・・・・。

私は訃報を、出入りの業者さんから聞きまして、あまりのショックに椅子から転げ落ちました・・・。

では、駆け足で医院に掲示したジャケットをアップします。

玄関先の1枚です。

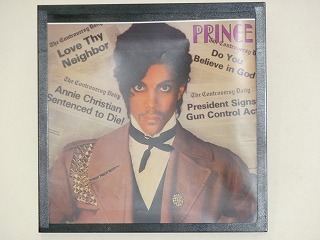

個人的には、一番カッコいいと思う、1982年の傑作「1999」の12インチシングルです。また、12インチだと音がいいんですよね。

ライヴ仕立てのヴィデオクリップも、当時ワクワクしながら観ていました。

次は、あの「パープルレイン」でしょうが、内容はいいんですが、ちょっと、何となく下世話なジャケットなんで、今回はパスしました。

壁の2枚です。

先ずは、1981年のまだファンク臭がプンプン漂ってる、痛快な「Controversy」です。邦題は、「戦慄の貴公子」でして、なかなか言い得て妙ですな。

80年代を象徴する、エレクトリックファンクが全編で弾けてますが、A面最後の変態チックなバラッド、「Do me baby」は、メリーサモーガンのカヴァーもいいですが、やはり本家の猥雑さには敵いません・・・。

そしてもう一枚です。

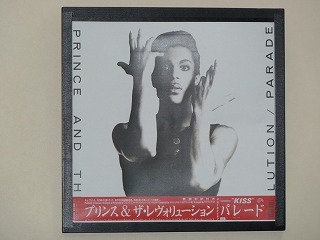

絶頂期という事で、ちょっとお洒落な映画でも作ってみるか・・・てなコンセプトで1986年に作られた?駄作とこき下ろされた映画「Under the cherry moon」のサントラ的意味合いを持つ、異色アルバム、「Parade」です。

でも、私このアルバム、発表当時は結構聴きこんでて、特にA面は、今でも頭の中で完全再生可能です!?

2曲目の「New Position」なんか、最高ですがな・・・。

もちろん、B面の全米№1となったシングル、「Kiss」のファルセットもゾクゾクしますね・・・。

今月の壁レコード ~ キースエマーソン氏追悼・・・EL&P特集(2016/04/19)

あれほど栄華を誇った桜もあっさりと散ってしまいました・・・。

諸行無常であります・・・。

熊本を始めとする九州各地での震災の被災者の方々に心からお見舞い申し上げます。

個人的には、20年前アメリカ留学中に大変親しくさせて頂いた熊本大学病院の医師ご夫妻が被災されたので、気が気ではありません・・・。

後に何とかメールでの安否確認ができましたので、ほっとしました。

今月の特集は先頃、不本意な形で生涯を閉じられた、シンセサイザ―の第一人者?キースエマーソン氏です!

今でこそ、再評価?されて「プログレ四天王」なんて、言われてますが、ちょっと前までは、かの「レコードコレクター」誌をして「(プログレッシブロックの特集は)ELPだけはやる気ないです!」などと言わしめるほど、バカにされていたもんです。

確かに、クリムゾンやイエス、フロイドらの世界観と較べると、ELPのそれはやや稚拙な感じも致しますが、その「わかりやすさ」がウケて、70年代前半の彼らの人気は凄まじかったようです。

ミュージックライフ誌のバックナンバーを読むと、人気投票ではレッドゼッペリンを抑えて一位になってた時期もあるんですから・・・・・。

その証拠に、中古盤屋さんの投げ売りレコードコーナーではタルカスや展覧会はかなりの頻度で遭遇しますので、当時相当売れたんではないでしょうか?

今回はそんな彼らの名盤を3枚、取り上げてみました。

先ずは玄関先です。

ムソルグスキー作曲、ラヴェル編曲の、クラシックの組曲を大胆にロック的要素を盛り付けアレンジしたもので、当時、アイランドレーヴェルからは廉価盤でリリースされてますので、純粋にはオリジナルアルバムとはカウントしないんでしょうが、

同じような経緯のキングクリムゾンの「アースバウンド」と違って、こちらは世界中で大ヒットしましたね。まあ、音源も演奏内容も雲泥の差ではありますが・・・・・。

グレッグレイクの付けた歌詞はなかなかのもので、流石、痩せてる時の彼は素晴らしいですねえ・・・・・。

お次はこの2枚です。

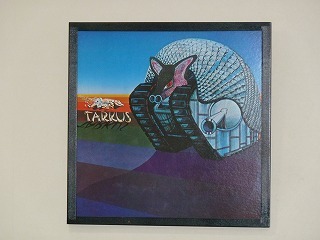

個人的には最高傑作と思う、セカンドアルバム、「Tarkus」です。

この、チープなヘタウマ?イラストが頭から離れませんが、内ジャケットの絵本?がこれまたいい味なんですよねえ・・・・・。

火山の噴火から突然変異して誕生した、何故か戦車とアルマジロが合体した、キース曰く(ロクデナシの)怪獣、タルカスですが、無慈悲で冷酷なその眼と両手の大砲で、数々の敵を撃ち殺していきます・・・・。

怖いもの無しの彼が最後に出会ったのが、後にELPが設立したレーヴェル名にもなった、存在感抜群の顔は人間、体はライオン?、尻尾は蠍、といった、日本の妖怪、鵺みたいな怪獣、マンティコアです。

タルカスとマンティコアは互角の戦いを繰り広げるんですが、最後に、何とマンティコアの繰り出した蠍尻尾攻撃で、タルカスは目を切り裂かれてしまうのです!!(またこのアップの絵がこ・わ・い・・・・。)

眼科医の私からみても、「そりゃないぜよ!」的な反則技ですから、一般の皆様からすると、恐怖で目を覆いたくなる事でしょう・・・・。

眼を切り裂かれたタルカスは、可哀そうに、川に流れていきます・・・・。その後の顛末はどうなったんでしょうか??まあ、あえてとどめを刺さなかったマンティコアを称えて?レーヴェルデザインに採用した位だから、続編も構想にはあったのかもしれません・・・。

さあ、素晴らしかったA面に隠れて、あまり評価されてない感のあるB面ですが、実は個人的にはこちらの方がお気に入りで、良く聴くのです・・・・。

B面一曲目の「ジェレミーベンダー」は、何ともいえないキースの弾くヘンテコ?な味のあるキーボードと、飄々としたグレッグレイクの唄が素晴らしく、何か時代を超越した雰囲気の佳曲でして、大好きな曲です。

次の「ビッチェズクリスタル」も、先ず曲名だけでもカッコいいですが、突っ走るカールパーマーのドラムに先導されて暴れるキースのキーボードには痺れますね・・・・。

また、最後のハチャメチャな「Are you ready Eddie?」は、エンジニアで後にプロデューサーとしても大成する、Eddie kramerの事を唄ったんでしょうが、こういう所、すきだなあ・・・・・。

そして、もう一枚はこれです。

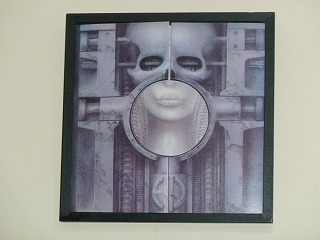

SF映画、「エイリアン」のデザインで御馴染みの、ギーガー画伯のデザインがおどろおどろしい、1974年発表の「Brain salad surgery」です。邦題は何と、「恐怖の頭脳改革」!!

私はいつもこの邦題を聞くにつけ、漫画「東大一直線」の一コマを思い出します・・・。

確か、主人公、東大通(とうだいとおる)が、親友の多分田吾作(たわけたごさく)の脳をネズミの脳と入れ替える!?というとんでもない手術をするシーンでして、東大の発するセリフは「ただちに外科手術が行われた、にぎにぎしく・・・」ですので、ちと違いますが、まさしく「恐怖の頭脳改革!!」

内容は、もう彼等でしか成し得ない世界観で満ち溢れてまして、聴く方もかなりのパワーが要ります。特に両面に渡って繰り広げられる中期の最高傑作と言われる、「悪の経典」は何かこう、凄すぎて一気に聴き続けると眩暈を起こしそうです・・・。

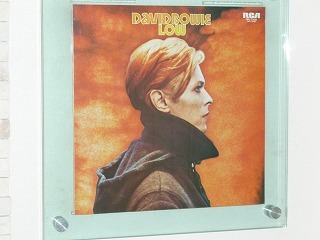

今月の壁レコード ~ 追悼デヴィッドボウイ氏 その3(2016/03/24)

だんだん春めいて参りました今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか?

今年に入って、往年のロック、ソウルスターの訃報が止まりません・・・。

実は今月は、グレンフライ氏の追悼を予定していたんですが、生憎傑作ソロ、「No fun aloud」がどこかに行って見つからず・・・。

取りあえず、前回飾りきれなかったボウイ氏の他のレコードで間に合わせていたんです。

そうこうしているうちに、モーリスホワイト氏、ジョージマーティン氏、キースエマーソン氏・・・と連鎖反応?的に訃報があいつぎ、驚いています。

先の4人のスター達も、これから取り上げさせて頂きたいと思っております・・・。

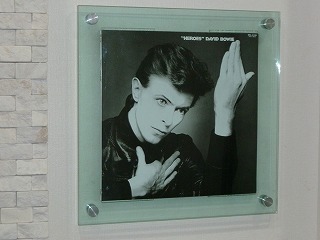

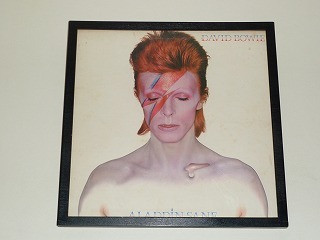

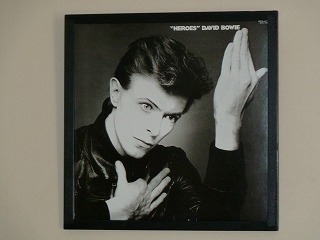

玄関先は、以前も掲示しましたが、やはり彼を象徴する一枚と思いまして、再度登場のこれです。

鋤田正義氏の素晴らしい写真に打ちのめされます。

数ある追悼本でも、やはりこの時の別ショットを採用した、ミュージックマガジン社のものが、一番ヴィジュアル的には優れてましたよね・・・。

そして待合壁の2枚です。

前回、飾れなかった2枚をどうぞ。

やはり、この2枚は音楽的には全く別物ですよね。しかし、その差はたったの4年です。

恐るべし変容・・・まさにカメレオンマンですね・・・。

ビートルズもたった8年であの深み(Love me doからLet it be・・・・)に到達したのは、何か神がかっていますよね。

優れたミュージシャンには、我々凡人とは違った時空が流れているんでしょうねえ・・・・・。

今月の壁レコード ~ 追悼、デヴィッドボウイ特集 その2(2016/02/15)

寒暖差激しい今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか?

先日のデヴィッドボウイ氏の突然の訃報には本当に驚かされましたよね。

その前の週に、久々に気合入った新作が発表されたばかりでしたので、NHKのニュースで知った時は、腰を抜かしました・・・。

私は、ボウイ氏もかなりのファンでして、レコードはいろいろ集めておりました。

という訳で、今月の壁レコードは、「院長のひとこと」で予告した通り、二回目のデヴィッドボウイ特集でいってみますね。

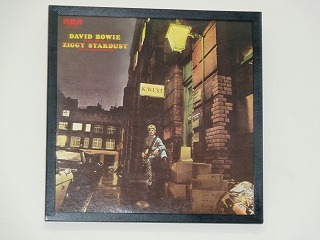

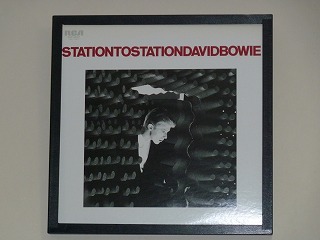

前回の特集は一番好きな「ベルリン三部作」でしたので、今回は、割とベタな選択でいってみたいと思います。

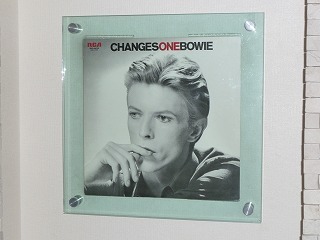

先ずは、最も美しい?時期のポートレイトが素敵な、ベストアルバム、「Changes one」です。

まあ、当然ベスト盤なので、全曲素晴らしいです。言う事なし・・・。やはり初期の二大傑作、「スペースオディティ」、「チェンジス」はホントに良い曲ですね。

世間では、ボウイ氏のイメージは、ジギーの頃のグラムスタイルか、レッツダンスの頃の金髪スーツの2択なのが、今回の訃報でよ~く分かりましたが、私個人的には、ボウイといって想像するのは、オールバックで固めたこの写真の雰囲気なんですねえ。

待合室壁の2枚です。

先ずは、ビジュアル的には白眉のこのアルバムです。

1973年発表の、「アラジンセイン」です。確か、タイトルの意味は、「A lad insane」の駄洒落?だったような気がします・・・。

兎に角、前作「Ziggy Stardust」が大成功を収めた後に出されたアルバムなので、ノリに乗ってる様が垣間見れます。

個人的には、ジギーよりもへヴィ―ローテーションのアルバムです。マイクガーソンのアバンギャルドなピアノが素晴らしいタイトル曲もいいですが、凄いのはローリングストーンズのカヴァー、「夜をぶっとばせ」です。

カッコよさは完全にミックジャガーを凌いでます!(と言ったら、ストーンズファンに怒られそうですが・・・・)

そして間髪入れずに始まるこれまた名曲、「ジーンジニ―」!!あまりの格好よさに「クーッ、たまらん!」フレーズが出てしまいます・・・。(中山さん、ごめんなさい)

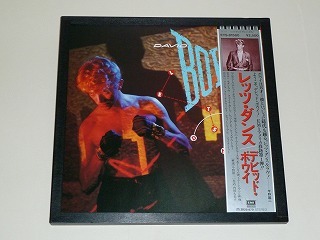

そして、訃報を伝えるニュースのBGMに最も使われた、1983年のビッグヒット、「Let's Dance」です。

このアルバムは、何度も言うようですが、「ナイルロジャース印のアルバム」ですよね。

ドラムに起用したシックのトニートンプソンの叩き方、音像処理があまりに個性的なんで、(私は好きですが)賛否両論分かれるアルバムだと思います。(オマーハキムも叩いてはいますが・・・・)

実際、当時の音楽雑誌には、あまりの変貌ぶりに皆ズッコケてましたもんね。「売れ線狙い」「日和った」「これは売れるよボウイ様」などと、揶揄されていましたね。

私は1981年から洋楽聴き始めたので、リアルタイムで聴いたボウイ氏の曲は、クイーンと共演した「アンダープレッシャー」が最初でした。(これは名曲です。)

なので、「レッツダンス」はそれほど抵抗なく楽しめた記憶がありますね。

しかし、タイトル曲のヴィデオに、スティーヴィーレイヴォーンを何故登場させなかったのでしょうか?映像では自分がギター持ってるんで、私の友人は、「デビッドボウイ、むちゃギター巧いやん!」と思いっきり勘違いしてましたがね。

なんて、偉そうな事言ってますが、当時は私も知らなくて、「ほだらー、何でもできるんよ、ボウイは・・・。」などど、知ったかぶりっこでしたね。

謹賀新年 ~ 申(猿)ジャケット特集(2016/01/16)

皆様、明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い致します。

今年は申年、実は私、年男でございまして、今年は例年以上に気合いが入っております。

皆様方のお役に立てるよう、微力ながら頑張らせて頂きます。

という訳で、今月のジャケットは猿もので統一致しました。

先ずは玄関先です。

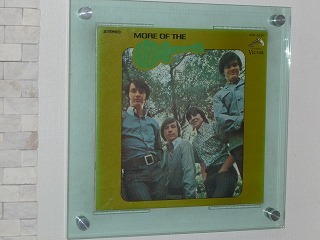

1967年発表の、モンキーズのセカンドアルバム「More of the Monkees」です。

ニールダイヤモンド!がペンを執った「I'm a Believer」は、何と全米シングルチャートを7週間も独占したそうです。確かに、物凄く魅力的なメロディーですよね。

モンキーズといえば、「Daydream Believer」と相場が決まっているような感じですが、個人的にはこっちの方がワクワク感があって大好きです。

モンキーズは今でこそ単なるアイドルグループで括られていますが、そもそもは英国のビートルズに対抗すべく、アメリカショービズ界が叡智を結集(はちと大袈裟ですかね)し、満を持して送り出したグループだったんですよね。

ただ、やはりオーディションで選ばれた4人なので、純粋に音楽だけ取ってみると、ビートルズとは雲泥の差がありますねえ・・・。演技はモンキーズの方に軍配が挙がりますが・・・・。

お次は待合の2枚です。

この2枚はダイレクトに選んでみました。

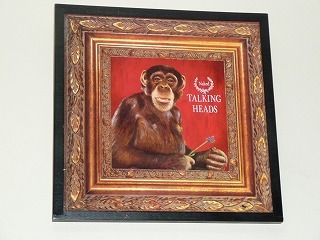

先ずはトーキングヘッズのラストアルバム、「Naked」です。

Talking Headsはかなり好きなバンドでして、初期のNYパンク~ニューウェーヴ時代は勿論、80年代前半のファンク~アフリカンビート時代も大好きで、良く聴いたものです。

デヴィッドバーンの非凡さばかりが持ち上げられますが、リズム隊の夫婦、クリスフランツとティナウェイマウスたちの叩きだす人力ビートは最高です。特にクリスのシンプルなドラミングには影響されました。

今野雄二さん風に言うと、「トーキングヘッヅ」ですが、彼等も機会があれば取り上げて行きたいと思ってます。

そしてもう一枚。

日本の誇るスーパーバンド、YMOの第一次?散開ツアーを収めたレコードです。

YMOは私の中学時代、異常に人気がありまして、イケてる男子たちは皆、KORGやYAMAHAのシンセサイザ―を学校に持ってきて演奏してましたねえ・・・・。

私は当時はまだドラムを始めておりませんでしたので、専らリスニング専門で、「増殖」のスネークマンショーのコントを聴いて大笑いしていたクチです・・・・・。

今年も有難うございました(2015/12/29)

今、これを書いているのは12月29日なんです。

今年もお世話になりました。また来年もよろしくお願い申し上げます。

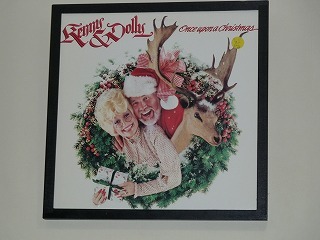

という訳で、帳尻合わせ?にジャケット画像をアップさせて頂きます。

もう過ぎ去ってしまいましたが、クリスマスの3枚を選ばせて頂きました。

あっ!勿論壁には飾りましたよ!

以上、アットホームなクリスマスをイメージしてみました!

来年も宜しくお願いします。

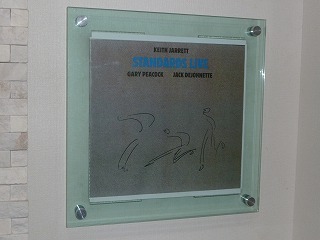

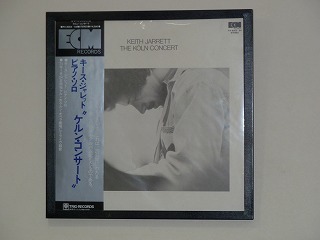

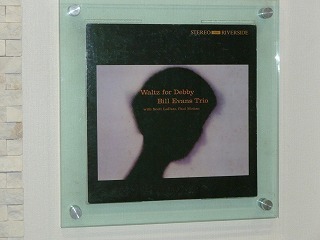

今月の壁レコード ~ キースジャレット特集(2015/11/30)

いよいよ寒くなってまいりました。

皆様、風邪やインフルエンザにご注意ください!

今月は、久々にジャズで行こうかと思います。

この寒い季節にぴったりなECMから出されている、キースジャレットのリリカルなピアノをご紹介しましょう!

先ずは、1985年発表のゲイリーピーコック、ジャックディジョネット達との鉄壁ライヴアルバム、「Standard Live~ 星影のステラ」です。

彼らの奏でるスタンダードは、他のトリオが「甘さ」で勝負しているのに対し、「辛さ」?というか、ピリリとエスプリを効かせているような、硬派な演奏が醍醐味です。

続いて、この2枚です!

先ずは彼の最高傑作ではないが、人気度は№1の、「ケルンコンサート」です。

大学の軽音楽部の佐藤先輩が、何気にかけてくれて、ズビッと心に刺さってきましたねえ・・・。今思うと、ドイツオリジナル盤だったような・・・・さすがオシャレな佐藤先輩でした・・・・。

完全即興のピアノソロ、というと何か冗長なイメージがあり、実際前作の3枚組の「ソロコンサート」では、正直真剣に聴き通すのはちと辛い部分がありました・・・。

しかし、これは違います。何か、起承転結がはっきりしていて、全面通して聴いても(なかなかそんな長時間は取れませんが・・・)、結構スンナリ聴けてしまうんです。

特に、アンコールのD面の小品は、ロマンチックなメロディーがと・ま・ら・な・い!素晴らしい演奏です。

この楽譜を手に入れたのですが、難しすぎて全然弾けませんでした・・・・。

そしてもう一枚です・・・。

北欧の香りのする、まさにこの季節にピッタリな名作、「My Song」です。

この哀愁味溢れる旋律、故中山康樹風にいうなら、「ク~っ、堪らん!」です。しかし、中山氏のいかにも大阪人的な、あちこちに笑いを練りこんだ洒脱な文章、本当に好きでした。ご冥福をお祈りします。

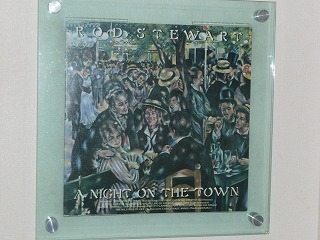

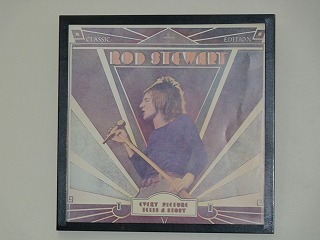

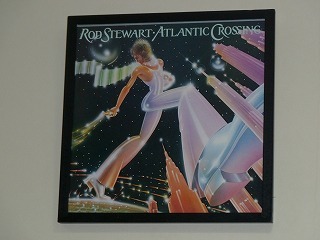

今月の壁レコード ~ ロッドステュワート特集(2015/10/31)

流石に11月近くになりますと肌寒くなってまいります。

ついこないだまで半袖ケーシーで診察していたのですが、今週から白衣も羽織るようになりました・・・。

こないだ、いきつけの中古レコード屋さんでRod StewartのNight On The Townのイギリス盤をゲットしまして、嬉しくて何度も聞いてますが、素晴らしいんですよ!

という訳で、今月の壁レコードは彼の特集でいこうと思います。

先ずはその、「Night on the town」です。

1976年に発表された名盤ですが、ジャケットの絵は、あのルノワールの「ムーラン・ドゥ・ラ・ギャレット」の精巧なパロディでして、学生時代、ヨーロッパ放浪中、パリ滞在時にオルセー美術館で本物を見た時、脳裏に浮かんできたのは「今夜決めよう」のイントロでした。

その「Tonight the night ~ 今夜決めよう」ですが、シングルカットされ、全米№1に輝いています。凄くロマンティックな曲なんですが、当時の恋人、べべヴエルの色っぽい語りを挿入したエンディングはちとやり過ぎな感も致します。

歌詞をそのまま映像化した、下世話なPVも今見るとこれはこれで粋だなあ・・・・・。べべヴエルはそれまではトッドラングレンとお付き合いしてたんじゃなかったっけ?なかなか有名なグルーピーさんだったようです。

このアルバムはA面が本当に素晴らしく、今の季節にピッタリなんです。

2曲目はこれまたもの哀しい内容の曲で、キャットスティーヴンスのカヴァー、「First cut is the deepest ~ さびしき丘」です。

これはかつてフラれた彼女に心身を深く傷付けられた男が、復縁を迫り、「もし君が再び僕を愛する事になれば、その傷は幸運に変わるのだ。しかし君はかつて僕を傷付けた事を後悔し、苦しむ事になるのさ」という意味と解釈してますが、メンドクサイ男ですな。

3曲目もなかなかいい感じの曲ですが、A面ラストの「Killing of Georgie」は軽快なパート1、悲壮感漂わせ熱唱するパート2、共に出色の出来です。

何でもゲイの友人の死を唄ったノンフィクションだそうで、まだ当時はタブーだった「ゲイ」を堂々とテーマにしたという事で、評価されているようです。

あのVillage Peopleが出てきたのはもう少し後なんですかね?しかし、彼らの作る曲は内容は兎も角、物凄くキャッチ―なメロディですよね・・・。西城秀樹もピンクレディーもいいとこ取りしてズルい!!などと当時は全く思いませんでしたよ。

B面は最後の「Trade Wind」以外はパッとしない(失礼!)ので、あまり触れませんが、盟友ロンウッドも同時期に採り上げた「Big Bayou」を唄っているんですが、残念ながらロンの方に軍配が挙がりますね・・・・。

そして待合壁の2枚です。

この2枚はイギリス時代、アメリカ時代それぞれの最高傑作だと思います。

先ずは、イギリス時代の傑作アルバム、「Every picture tells a story」です。

1971年発表の3枚目のソロアルバムでして、「マギーメイ」の大ヒットを生んだアルバムで有名ですが、典型的ブリティッシュハードなタイトル曲や、抒情性のあるトラッドっぽい、いかにもイギリス的な曲も収録されているバランス良いアルバムです。

この頃は並行してフェイセス(このバンドもまた特集してみたいです)でもリードヴォーカリストとして活動しており、八面六臂の大活躍振りでした。

1974年まではそういうスタイルで忙しくしていたロッドが、ギターのロンウッドがローリングストーンズに加入する為に、完全にバンドを解散する事になったので、ロッドはソロだけでやっていく決意を固め、アメリカ移住の為に大西洋を渡るのでした。

そして出たのが、この大傑作アルバムです。

まさに、「All antic Crossing」です。ジャケットの印象的なアールデコ調イラストはあのKOSHのデザインでして、その通り、ロンドンからニューヨークへ大西洋を一跨ぎしている様子がユーモラスに描かれています。

まあ、私はこのアルバムを何度聴いたか分かりません・・・。

A面のファーストサイドは一曲目の余裕いっぱいのミディアムナンバー、「Three time looser」と2曲目のJesse Ed Davisの乾いたギターソロが最高な、「Allright for an hour」が最高です。

B面は唄のうまさを生かしたスローサイドで、全曲が素晴らしい!一曲目の「もう話したくない」はオリジナルのDanny Whittenの、2曲目の「It's not the spotlight」はオリジナルのBarry Goldbergのヴァージョンをそれぞれ完全に凌いでおり、このアルバムのベストトラックです。

Isley Brothresの名曲、「This old heart of mine」も流麗なバックの演奏及び女性コーラスも際立って、本家顔負けの名唱を聴かせてくれます。

そして、一般的にはこのアルバムで一番人気の「セイリング」ですが、私的には、オリジナルのサザーランドブラザーズのテイクの方が、いかにも荒海に出ていく勇ましい感じがして好きです。

アレンジのせいもありますが、ちとロッドの歌い方も女々しい感じがするんですよねえ・・・。(女性蔑視、との声も聞こえてきました・・・。申し訳ありません、あくまで言葉のあやですので、お許しを・・・)

今月の壁レコード ~ 山下達郎さん特集(2015/09/30)

一年で最も過ごしやすい気候になってまいりました今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか?

今回はSugar Babe時代に発表した傑作アルバム「Songs」40周年で一際脚光を浴びている山下達郎さんの特集です。

先ずはその「Songs」です。

ジャケットのこの絵についてですが、大変不勉強にてどういう意図があるのか分かりませんが、何か70年代っぽい香りが漂ってきますね・・・。

私は恥ずかしながら「Downtown」はEPOさんで知ったクチでして、偉そうなことは言えませんので、(達郎ファンはマニアックなので下手な事は書けません)このアルバムの批評などできません・・・。

よって、「感想文」程度と割り切ってお読みください・・・。

これまでの印象は、達郎さん以外は、大貫さんも含めて、大変失礼な言い方ですが、そこはかとなくアマチュアっぽい素朴感がありました・・・。いい意味で70年代初期っぽい、あの感じがしたんです・・・うまく言えないけれど・・・・。

しかし、今回音が良くなったこともありますが、改めて聞いてみますと、やはり皆さん、プロフェッショナルでしたねえ・・・。いやはや、思い込みというのは恐ろしいものです・・・・。

お次は待合壁の2枚です。

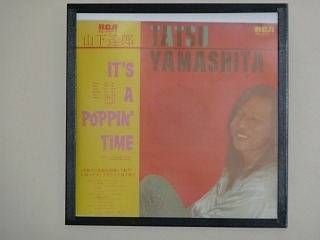

まずは1978年の大傑作ライヴアルバム!「It's a poppin' time」です!

私のこのアルバムとの出会いは、大学1年の時でした。所属していた軽音楽部のギターの先輩が、「このアルバムにいろんなパターンの曲が入ってるから、参考にしなよ・・・。」みたいな事を仰って、このCDを貸してくれたんです。

一曲目の「Space Crush」はスタジオワークでの曲で、前座みたいな感じですが、ポンタさんのドラム一発から始まる2曲目の「Rain Queen ~ 雨の女王」から最後の「Circus Town」の大団円まで、この世のものとも思えない(ちと言い過ぎか)、素晴らしいライヴが楽しめます。

ホントに、録音したカセットテープが文字通り、擦り切れるまで車やウォークマンで聴きまくったものです。

全員が凄腕ミュージシャンにて、非の打ちどころの無い、素晴らしいグル―ヴを放ち続けており、当日この会場(六本木ピットイン)に居合わせた観客は、それこそ(ドラッグ無しでも)極上のトリップ感覚を味わっていたことでしょうね・・・。羨ましい・・・・・。

本当に今考えると、恐ろしく豪華なメンツでして、ポンタさんのドラムは勿論ですが、YMO結成前夜でセッションミュージシャンとして引っ張りだこだった坂本龍一さんの鍵盤さばきには惚れ惚れしてしまいます。ARPオデッセイ、フェンダーローズ、スタインウェイピアノ・・・・と様々なキーボードを駆使して、素晴らしいソロ、バッキングを聴かせてくれます。

特に素晴らしいのが、「Solid Slider」で、中間部で坂本さんのローズだけになり、そこからポンタさんのドラムが被さって二人で凄まじいグルーヴが弾ける所は何度聴きこんでも鳥肌が立ってきます・・・・。

ピットインという場所柄、ジャズに根差した成熟した演奏が聴かれるのは、ベースの岡沢章さん、サックスの土岐英史さん、ギターの松木恒秀さんらのいぶし銀の演奏からなんでしょうね・・・。

コーラスに何と、吉田美奈子さんも名を連ねているのは何気に凄い!

ここでポンタさんのドラミングについて、書かせて頂きます。

私個人的には、日本で一番グルービーなドラマーではないかと思います。とにかく、ノリが半端なく気持ちいいし、小気味良いロール回しや高速タム回しを交えた、粋なフィルインは大変勉強させて頂きました・・・。

また、ちょっとした小節のキメや、シンバルのアクセントなど、とにかく無駄がないんですよね・・・・。リズムキープとして黙々同じフレーズを叩く、という事が皆無なんです・・・・・・。

同じようなメンツで、これまた同じピットインで録音された、渡辺香津美さんがリーダーのユニット、「KYLYN」でのライヴでも、ポンタさんのドラムは素晴らしいですよね・・・。パーカッションのペッカーさんと共に、これまた凄まじいリズム波状攻撃を仕掛けてきます!

このアルバム、「キリンライヴ」についても、いつかこのブログで取り上げたいですねえ・・・・。

そして、もう一枚です。

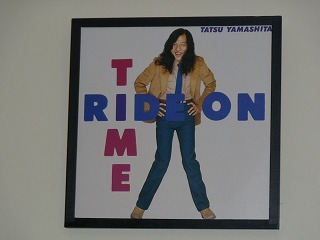

1980年発表の大ヒットアルバム、「Ride on Time」です。

私は当時、小学6年生でしたが、リアルタイムでシングル盤を岡崎の有名レコード店「サウンドイン大衆堂」で購入しました!!子供ながらに中間部の土岐さんのサックソロと伊藤さんのバキバキベースを夢中になって聴いてました・・・・。

このアルバムから、ドラムが青山純さん(早すぎる死が本当に悼まれます)、ベースが伊藤広規さんの鉄壁のリズムセクションが全面参加することになり、彼のサウンドがタイトで隙のないモノに変わっていくんですよね・・・・。勿論格好いいんですが、何かカッチリしすぎて計算されたものになってしまっている感じがします。

ある意味、マンネリ化する前兆だったのかもしれません・・・・・。(あまり適当な事書くと、達郎マニアに殴られそうですのでこの辺で・・・・・。)

でも、何だかんだ言って、伊藤さんのあのベースが無いと、物足りないんでしょうねえ・・・・。最近は行ってませんが、達郎さんのライヴは本人よりも伊藤さんのベースを観てる方が長いんですから・・・・・・。(ご同輩も多いんじゃないでしょうか?)

今月の壁レコード ~ 80年代のビリージョエル特集(2015/08/31)

皆様、お元気でしょうか?

ここの所、激しい雨が続いていまして、割と朝晩は過ごしやすくなってきましたが、まだまだ日中は暑いですね。

今月のレコードジャケットは、久々にBilly Joelでいってみたいと思います。

実は、彼の特集はこれで2回目になりますが、1回目はかなり前でして、このブログがまだ始まっておりませんでしたので、記録がありません。

確か、定番の「Stranger」、「52nd Street」、「Songs in the attic」の3枚だったと思います。

今回は、80年代以降にスポットを当ててみました。

先ずは玄関先です。

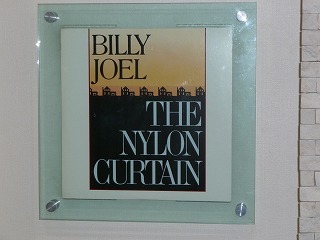

1982年秋発表の「The Nylon Curtain」です。私にとってリアルタイムで聴き始めた最初の彼のアルバムです。

このデザイン性に溢れたジャケット、秀逸ですね。アート作品としても通用しますね。

何となく、暗さを感じさせるデザインですが、内容を如実に物語っています。

次にご紹介しますが、前作「グラスハウス」で、ちょっとはっちゃけすぎ?た反動か、はたまたオートバイ事故で入院を余儀なくされて病院のベッドの上で内省的になったのか?このアルバムは非常にシリアスです。

特にA面はその傾向が強く、明るい曲が全くありません・・・。2曲目の「ローラ」なんて、重厚すぎて、こちらもそれなりの気合いが必要です・・・。(でも良い曲でして、個人的には白眉です。)

当時良く言われてたのは、このアルバムはジョンレノン的だ、という事です。

恐らく、社会性を帯びた歌詞がそう感じさせたんでしょうが、それはあくまでもソロになってからの側面であり、彼の本質はビートルズ時代に炸裂していたシニカルな面にあると私は思っています。

あまりに、「イマジン」のイメージだけで、聖人君子的祭り上げられ方をされているのを見ると、「いやいや、彼はもっと人間臭いひとだったと思うよ・・・」と独り言を呟いてしまいます・・・・。

続いて待合壁の2枚です。

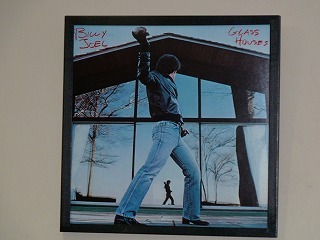

1980年の大ヒットアルバム、「Glass Houses」です。

「Stranger」「Just the way you are」、「Honesty」などでついた「ニューヨークの吟遊詩人」的なイメージをぶち壊せ!的な気概で作り上げた、ロックンロール主体のアルバムです。

ジャケットのコンセプトは、皮ジャンを着た、いかにも「ワル」ぶったビリーがガラスの家の前で今にも石を投げる所なんですが、A面冒頭に針を落とすと、「グワッシャーン!!」とガラスの割れた音が聞こえてきます。

続いて、御機嫌なロックンロール「You mey be right」が始まるとこなんざ、いつ聞いてもゾクゾクしますねえ。

しかし、そんな気概を見せたビリーの思惑に反して、日本のソニーさんは邦題「ガラスのニューヨーク」、「孤独のマンハッタン」など、全然内容と関係ないのに、「紐育」から切り離せなかったんですよねえ・・・。

ビリーさん、この事知ってたんですかねえ・・・・・。(ビリーさんで思い出しましたが、ビートルズのイエローサブマリンの中間、潜水艦内のエフェクトっぽい所で、空耳で「気をつけてビリーさん!」と聞こえる所があるのご存じですか?)

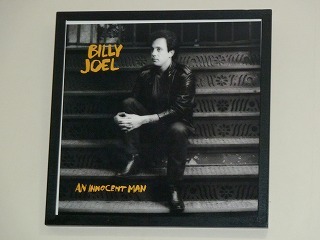

そして、最近個人的にはヘビーローテーションになっている、1983年の大傑作アルバム「Innocent Man」です。

前作、「ナイロンカーテン」が、内容はともかく、セールス的には今一つだったこともあり、恐らくコロンビアレコードからせっつかれたんでしょうね・・・・・。すぐさまこんな小気味よいオールディ―ズ好きが泣いて喜ぶ?大ポップアルバムを出してくれました!

まあ、とにかく前作で吹っ切れたのか、はたまた新しい恋人、クリスティー嬢とのアツアツぶりがそうさせたのか、どこを聴いても(ほぼ)素晴らしい、金太郎飴のような極上の作品に仕上がっております。

「ほぼ」と書いたのは、一曲だけしょうもない(失礼!)曲があるからでして、それが恋人を唄った「君はクリスティー」であるところが、その後の顛末を考えると、何とも皮肉なんですが・・・・・。

このアルバムは全曲レヴューでいかせて頂きます。先ずはレイチャールズを彷彿とさせるイキの良い冒頭の「Easy Money」で軽くジャブをかまされます。荘厳で気高いタイトル曲「An Inoccent man」、一人アカペラでDion&Belmontsみたいな素晴らしいハーモニーを聴かせる「Longest Time」、ベートーベンの「悲愴ソナタ」を引用した美しい「This Night」

そして最初のシングルカットで彼にとって2枚目のナンバー1ヒットとなった、軽快な「Tell her about it」邦題の「あの娘にアタック」は、まあ意味はそうなんですが、なんかイモですよね・・・・・。(イモは死語か!?)

レコードを引っくり返して、B面にしましょう。

冒頭の多分Four Seasonsを意識したと思われる名曲「Uptown Girl」は2枚目のシングルカットで、第3位にまで登りました。この曲、我々日本人には、空耳「オッチャンがーる」で有名ですよね・・・。

次の「Caress Talk」もなかなかの佳曲で、いかにも「グローインアップ」や「アメリカングラフィティ」みたいな、青春映画で流れていそうな感じです。

ちょっと浮いてる?「Christie Lee」はすっ飛ばしても構いません!!??

4曲目の「Leave a tender moment alone」は、名手トゥーツシールマンスの哀愁のハーモニカが冴える、泣ける名曲です。邦題「夜空のモーメント」は秀逸!!

そして、最後の曲「keeping the faith」も、この名盤のしんがりに相応しい、素晴らしくノリの良い曲です。

こんなに素晴らしいアルバムなのに、アルバムチャートでは全米4位が最高だったなんて、当時のアメリカ音楽界はどんだけハイレヴェルだったんでしょうかねえ・・・・。

記憶では同時期にヒットしてたのは、83年の夏だから、ポリスのシンクロニシティーとか、フラッシュダンスのサントラだったような・・・・・。あと、スリラーのロングセラー状態か・・・・・・。

ならしょうがないかもしれませんねえ・・・・・。

若者向きのオサレな曲やラップやサンプリングがチャート上位を占める昨今のビルボードチャートとは対極の「楽曲の良さ」で勝負できていた?昔の音楽業界は良かったですねえ・・・。

今月の壁レコード ~ フリートウッドマックの歌姫たち(2015/07/31)

毎日猛暑!であります。

今日はここ岡崎でも37度を記録したようで、日中外出した時は頭がクラクラしましたね。

体温以上の気温はまさに「熱波」であり、尋常ではありませんでした。

まあ、多治見の方からすれば、「何言ってやがんでえ。」ってなもんでしょうが、免疫の少ない我々には堪えます。

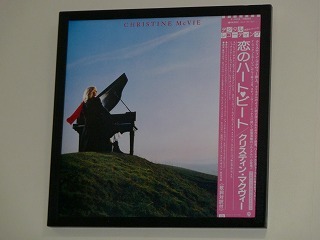

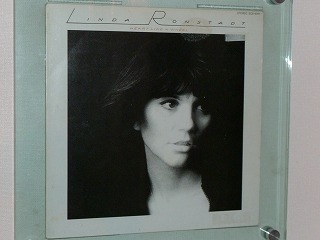

さて、今月は前回の続編として、フリートウッドマックの2人の歌姫、Stevie NicksとChristine McVieのソロアルバムを特集してみます。

まずは前回で特集しきれなかった、グループとしての一枚です。

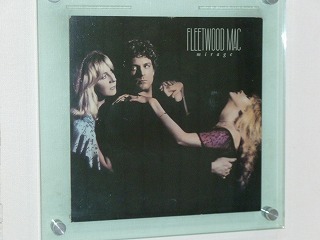

1982年の全米№1に輝いた「Mirage」です。このアルバムは中学2年の秋にリアルタイムで聴きました。ヒット曲「Hold me」と「Gypsy」が目立ちますが、他の曲も彼等らしく粒ぞろいです。

「Hold Me」は印象的なヴィデオクリップが忘れられませんが、リンジーとクリスティーンのユニゾンヴォーカルが力強くていつ聞いてもほれぼれしてしまいます。

「Gypsy」も、Stevieの小悪魔的魅力全開のヴィデオクリップが最高でしたし、曲自体も彼女のお気に入りのようで、ライヴでもかなりリキ入れて歌ってましたね・・・。(後述しますが、アメリカ留学時代の1997年に再結成ライヴをオーランドで観ました!)

しかし、Stevieはこの年は夏に2枚目のソロアルバム、「Wild Heart」もリリースし、「Standback」の大ヒットを生んでいるんですよね・・・・・。かなり旺盛な創作意欲ですねえ。

そして、院内待合壁の2枚です。

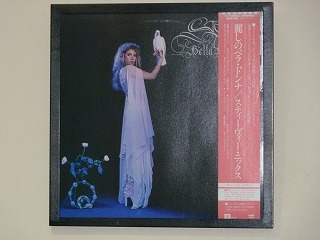

1981年に発表された、ファーストソロアルバム、「Bella Donna」です。

グループとしての活動が停滞している時に満を持して作られただけあり、楽曲、参加メンバーともに文句なしの出来です。

とにかくゲストが凄くて、ツインヴォーカルを決めるTom Petty 、流石のハーモニーを聴かせるDon Henleyは別格ですが、Waddy Wachtelらのタイトなバッキングも素晴らしいです。

このアルバムは彼女の魅力全開で、ライヴの定番曲ばかりで素晴らしい内容です。

この後もコンスタントにソロアルバムを発表し続けますが、個人的には1986年の3作目、「Rock a little」が一番好きですね。高校時代、通学時のウォークマンではヘビーローテーションでしたよ!!

そして、もう一枚は姉御、Christine McVieのマック参加後は初の?ソロアルバムです。

このアルバムをほぼ全編網羅したヴィデオクリップ集があり、昔見た覚えがあるのですが、またStevieとは違った「大人の女」的な魅力があり、画面に釘付けされてしまいましたね・・・・・。

先述のように、私はアメリカ留学時代の1997年に、当時久しぶりにリンジーバッキンガムが復帰して、話題になっていたマックの再結成ライヴを観に行きました。

やはりStevie Nicksの人気は絶大でしたし、一番大物感がありましたが、びっくりしたのはリンジーが女性、(特に中年おばちゃん!)達の絶大なる喝采を浴びてましたねえ・・・・・。

クリスティンもなかなかの存在感でしたし、意外にもリーダー、ミックフリートウッドが芸達者な所を見せてくれ、例のアフリカンドラムソロから金玉クラッカー?まで楽しませてくれました。

ピント来ない方に説明しますと、金玉クラッカーとは、前回特集した「噂」のジャケットに写ってる、ミックの股間にぶら下がっている「アレ」の事ですよ・・・・。

今月の壁レコード ~ フリートウッドマック特集(2015/06/29)

梅雨といえば梅雨で、雨も多いんですが、何となく今年はじとじとさを感じない梅雨ですよね。

まあ、湿気嫌いの紙媒体コレクターの私としては、大いに助かります。

先日、ひょんな所から、Fleetwood macの大ヒットアルバム、「Rumours」のマルチチャンネル盤を聴いたんですが、素晴らしい音空間に圧倒されました。

「こんな音、声が入ってたんだ・・・」とよく聴きこんだアルバムだけに、新しい感動に感激致しました。やはり、マルチチャンネル盤は凄い!

という訳で、最近よく彼らのアルバムを(マルチではありませんが)聞き直しております。

フリートウッドマックのバンド名は、ドラムでリーダーの、Mick FleetwoodとベースのJohn McVieの名前から取っていると思います。

この二人のリズムセクションに、各時代に様々な才能あるミュージシャンが去来して、沢山のアルバムを発表し、離合集散を繰り返している、ロック界でも稀有なバンドです。

最初は、Peter Green、Jeremy Spencerの二大ギタリストを擁する、渋ーいブルーズバンドでした。チッキンシャック、サボイブラウンと並び称され、「三大ブリティッシュブルーズバンド」なんて呼ばれたものです。

この頃も大好きで、特に、本場シカゴに出向いて、アメリカのブルーズマンと嬉々としてセッションした音源は大好物でして、よく聴いてます。

70年代に入ると、ダニーカーワン、クリスティンパーフェクト(後にマクフィー)、ボブウェルチらが頑張ってセールス面は低調でしたが、何とかバンドは存続していったのであります。

しかし、さほど売れもしない(失礼!)のに、ほぼ毎年一作ペースでアルバムを制作させてあげたワーナーさんは本当に太っ腹でしたよね。

後の大ヒットでお釣りが来るくらい充分に儲かったとは思いますが、先見の明があったのでしょうねえ・・・・・、いやはや南友・・・。

1974年の「Heroes are hard to find」を最後に、それまで屋台骨を支えていたBob Welchが脱退してしまい、残された3人はまさにタイトルのような心境だったと思いますが、ここで彗星の如くヒーロー&ヒロインが現れます。

Lindsey BuckinghamとStevie Nicksです。

1973年にデュオアルバムをリリースしたものの、鳴かず飛ばずだった二人が、ミックフリートウッドに見いだされ、とんとん拍子にバンドに加入する事になったのです。当初はギター&ヴォーカルの補強として、リンジーだけを希望したそうです。

しかし、当時は恋人だったスティーヴィーとの「パッケージ契約」でないと首を縦に振らなかったそうです。結果としては大吉になりました。

それからの彼等の活躍は少々後回しにさせて頂いて、先ずは玄関先の画像です。

1980年の2枚組アルバム「Tusk」のインナーに使用された、ノーマンシ―フ撮影のグッとくる素晴らしい写真です。

ノーマンの撮る写真はすぐ彼だと分かる独特のセンスがありますが、いつも思うのは被写体をその気にさせるのが巧みだな、という事です。

この写真なんぞ、バンド内の各人の立ち位置が見事に表れてますよね。華のあるリンジーを二人の名花が取り巻き、リーダーのミックが見守り、マイペースのジョンが遠巻きに見ている・・・・。

タスクは「牙」という邦題ですが、大ヒットした前作「噂」の後に難産の末に出したとは思えない程、肩の力の抜けた作品集となっていて、リアルタイムで聴いた方は肩透かしを食らった事でしょうね・・・。

個人的には好きな作品ですが、これは2枚組にする必然性は全くなかったとは思います。

これはプロデュ―スも兼ねたリンジーのソロアルバムに、スティーヴィーとクリスティ-ンがゲストで参加したようなイメージだからです。

ただ、流石に当時のナンバー1バンドの一つですから、所々に光るものはありまして、聴くたびに新たな発見のある、スルメのような味わい深いアルバムではあります。

それでは待合壁の2枚です。

統一感のある2枚でして、デザイン的にも優れていますね。しかし、昔からミックフリートウッドは出たがりの自意識過剰男?でして、この2枚はスタイリッシュなイメージでキメてますが、初期の全裸や女装ジャケットはおぞましかったですよねえ・・・。

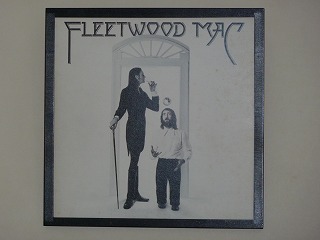

先ずは出世作、1975年の黄金メンバーでの一作目、その名も「Fleetwood Mac」です。

セルフタイトルにしたのは、新しいバンドとしての気負いなんでしょうかね。1975年7月にリリースされた当初はあまり売れなかったようですが、新加入の二人にライヴパフォーマンスがジワジワと人気を集め、あれよあれよとチャートを登り出し、遂には念願の全米チャート1位を獲得するんです。

発売から一年以上かけてナンバー1になるのは、余程の事です。本当に魅力的なステージだったんでしょうね。

このアルバムからは、冒頭のリンジーらしさの光るジャンプナンバー、「Monday Morning」、Stevieの代名詞となった「Rhianon」が光ってますよね。

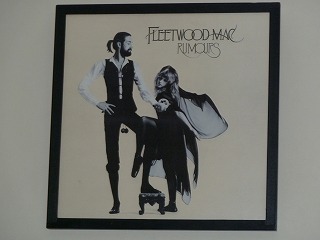

そしてそして、モンスターアルバム、「噂」です。

1977年の全米チャートで、合計31週間も首位に君臨した大ヒットアルバムですが、マイケルジャクソンの「スリラー」が出るまでは最高記録だったんじゃないでしょうか?

しかし、内容的には「ふつうの」ロックアルバムでして、マイケルさんのようなクインシージョーンズ一派総結集!といった、いかにも金のかかったアルバムではないんですよね・・・・・。

ただ、流石に3人のソングライターを擁するだけあり、駄作が無く、聴いていてストレスが全く感じられないのは凄いことです。

いろいろ本を読みますと、この時期は、リンジーとスティーヴィー、ジョンとクリスティーンの二組のカップルは別れの危機に直面していたそうですが、そんな逆境がバネになったのか、各人それぞれキャリアを代表する傑作を生み出しているのは感服致します。

しかし、Stevie Nicksの「Dreams」はいつ聴いても素晴らしい!

今月の壁レコード ~ オリヴィアニュートンジョン特集(2015/05/28)

5月下旬だというのに、30度を超える日々が続いております。

この時期にこんな暑さでは、夏本番が思いやられます・・・・。

さて、少し前に「イルカ追い込み漁」の是非を巡って、世界と日本で議論が白熱してましたね。

門外漢にて、コメントは避けさせて頂きますが、頭に浮かんだのは、オリヴィアさんはどう思ってんのかな・・・という事でした。

実は4月後半からコンサートの為に来日してたんですが、くしくもポールマッカートニーと被ってしまい、殆どマスコミ報道されませんでしたよね・・・。

という訳で、我々昭和世代には永遠のアイドルだった、元祖歌姫、Olivia Newton Johnを特集してみました。

1970年代から1980年代前半にかけて、洋楽マニアのアイドルといえば、やはり彼女が筆頭でした。もちろん、デビーハリーやパティスミス、ランナウェイズ、パットベネター、などなどいきのいいロックねえちゃんは沢山いました。

ただ、老若男女誰もが好感を抱く、何というか純粋培養で育った良家の御嬢さん、という清純さが感じられたのは彼女以外には考えられませんでした。

それでは玄関先です。

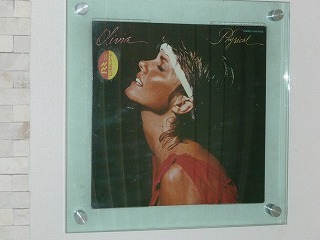

1981年発表のターニングポイント?となったアダルト路線アルバム「Physical」です。

それまでのロングヘアーをバッサリ切って、スポーティーな「健康的な」アダルト路線に華麗にイメージチェンジ!

当時は賛否両論だったような気がしますが、まさに80年代っぽくてやはり正解でしたよね。

アルバムとほぼ同時に発売された、同名タイトルのプロモーションビデオ集も良かったですよね・・・・。

もの凄く魅力的でして、中学生にはドキドキものでした・・・・・。

芝居仕立てのPVより、ライヴハウス?でのギグものに惹かれましたね・・・・。口パクにて実際のミュージシャンではないと思いますが、皆さんいい感じでして、特にシカゴのJames Pankowみたいなキーボードのバンマスのオッサン、いい味だしてます。

大ヒットした表題曲の「Physical」ですが、これ、メロディーは凄くキャッチ―ですが、唄の内容は物凄く下世話なんですよねえ・・・・・。

そういう唄を、数年前から映画などでややシフトチェンジしてはいましたが、あのオリヴィアが歌うんですから、そりゃあ、ヒットする訳です。

そして院内壁です。

ここからは彼女の別の側面、映画にスポットを当てていこうと思います。

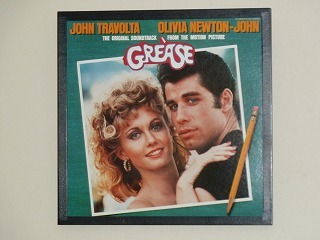

まずは1978年のミュージカル青春映画、「グリース」です。

ジョントラボルタと初共演した、大ヒット映画ですが、こないだ久々に見返しましたが、やはりあの歳で高校生の設定はかなり無理がありましたよね・・・・。

後半、オリヴィアが突然ガラが悪くなるとこ、いい子ちゃんが無理に粋がっているみたいで可愛かったです。

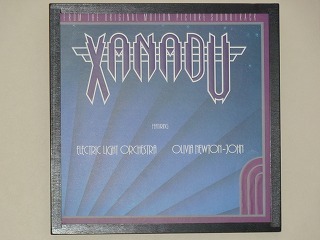

そして、興行的にはともかく、音楽的には最高だった、1980年の「ザナドゥ」です。

往年のミュージカルを意識した、アールデコ調の懐古趣味的なジャケットですが、多分あのKoshのデザインではないかと思いますが、デザインのクレジットが無いんですよね・・・・。

映画も久々に見返しましたが、やはり凡作(失礼!)ですよねえ。

オリヴィアだけでは弱い、と思ったんでしょうね。あのミュージカルの大御所、ジーンケリー御大を担ぎ出していますが、あまり大した効果が感じられませんし、何よりオリヴィアの相手役(マイケルベック)が没個性にて、どうしようもない・・・・・。

救いはチャーミングで、なかなか達者な踊りを披露する主役オリヴィアのカリスマ性でしょうね・・・。

そういう訳で、映画は大コケ、ELOのリーダー、ジェフリンも当時、「音楽は素晴らしかったが、映画は最悪」とインタヴューで答えていた気がします・・・。

やはり彼女は「歌手」なんですよね。その後は暫く映画出なかったですよね。1985年にジョントラボルタと久々に組んで、「Twist of fate」を撮りましたが、評判は芳しくなかったと記憶してます・・・。

ただ、やはりサントラは佳曲揃いで素晴らしいです。

オリヴィアサイドは全米№1を獲った「Magic」や、師匠?クリフリチャードとのデュエット、「Suddenly」が、ELOサイドでは、「I'm alive」、「All over the world」が抜きんでています。

そして、メインテーマとして何度も劇中流れる、素晴らしい傑作、タイトルトラックの「Xanadu」は、ELOの演奏、コーラスにオリヴィアのリードヴォーカル、という夢の?コラボレーションが聴かれます。

この曲、ジェフリンとしても最高傑作の一つなんじゃないでしょうか?

後に本人のヴォーカルで再録してますが、やはりこの曲に関しては、オリヴィアの方に軍配が挙がります。

まあ、ELOは素晴らしい曲が沢山あるし、例の円盤のコンセプトで面白いジャケットが沢山ありますので、いずれ単独で取り上げたいと思っています。

ネットで情報集めてみますと、今回の来日公演、なかなか好評だったようですね。

10年近く前に、名古屋公演を前から2番目で観たのを未だに覚えてますが、衰えない美貌と声にはビックリしましたね・・・・。

画像なんぞ出回らないものでしょうか・・・・。

今月の壁レコード ~ バッドカンパニー特集(2015/04/23)

美しかった桜もあっという間に散ってしまい、初夏の様相を呈してきました。

しかし、桜は本当に潔いですよね。

持て囃されるのは、ほんの数週間・・・。あとは翌年春までは「ただの木」として過ごすのですよねえ・・・。

さて、4月の壁レコードは未発表曲満載のデラックスエディションが好評の、Bad Companyを特集してみました。

Free解散後、ポールロジャースとサイモンカークは、元モットザフープルのミックラルフス、元キングクリムゾンのボズバレルとバンドを結成します。

各人が素晴らしいキャリアの持ち主で、イギリスを代表する名バンドの出身だった事から、世間では「スーパーグループ」扱いされましたが、本人達はそれほど気負いは無かったようです。

バンド名の「Bad Company」は決して「ブラック企業」ではなく、「悪友」と書くとちょっとあれですが、要は「気の置けない仲間」的なイメージなんでしょうね。

それでは玄関先から・・・

1974年に発表された彼らのファーストアルバム、「Bad Company」です。

何でもないようで、計算されたデザインは流石、ヒプノシスですね。

このアルバムは中学の時(1982年)レイコウ堂(レンタルレコード屋さん)で借りました。東芝盤の黄色の帯付でした。今思うと、岡崎の片田舎の貸しレコード屋にしてはなかなか渋めの品揃えでしたね。

とにかく、このアルバムはA面が素晴らしい!サイモンカークのカウントで始まる冒頭の「Can't get enough」でもうノックアウトされますが、続く「Rock Steady」のカッコいい事!!

この2曲は大学の軽音楽部で嫌がるメンバーを拝み倒して?コピーさせて頂きました。幸いにして?音源は残ってませんが、今聞いたら赤面ものでしょうね・・・・・。

そして3曲目に哀愁味のある佳曲、「Ready for love」が控えております。

この曲はミックラルフスが前バンド、モットザフープル時代に既に発表したものですが、やはりあのグループはイアンハンターの作品中心に動いてますので、ミックは扱われ方には多いに不満があったとか・・・。

確かに、イアンハンターよりもポールロジャースの粘り気のあるこぶし回しの方がマッチしてますよね・・・。豪快さばかり取沙汰されるサイモンカークのドラムですが、こういう曲では意外に繊細なんですよね・・・。

そして4曲目はポールロジャースの唄の巧さが光る、ソウルフルなバラッド、「Don't let me down」です。彼はあまたあるブリティッシュロックヴォーカリストの中でも、トップクラスの喉と表現力を備えていると思います。

ロッドスチュワート、ヴァンモリスン、スティーヴマリオット、スティーヴウインウッド、フランキーミラー、ジェスローデン・・・・・・などなど私のお気に入りのヴォーカリスト達と遜色ない歌声を聴かせてくれます。

B面も勿論いい曲ありますよ!冒頭の彼らのアンセムともいうべき、「Bad Company」は、意外と達者なポールロジャースのピアノも堪能できます。サイモンカークとボズバレルのつんのめるようなキメもカッコいいです。

3曲目の「Movin'on」も軽快で彼等らしい曲です。

彼らの醍醐味は、ブリティッシュ然とした佇まいから想像できない程、アメリカンロック的な曲を演奏する所にあると思いますが、まだこのファーストアルバムではイギリス臭さがかろうじて残ってますよね。

お次は待合壁です。

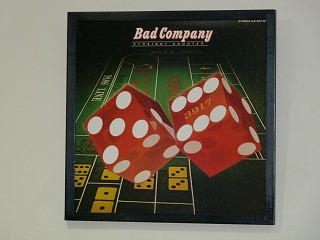

翌1975年に出されたセカンドアルバム、「Straight Shooter」です。

カジノのダイスをデザインしたカッコいいジャケットは勿論ヒプノシスですが、ジャケットよりもインナーの写真の方が面白いですよね。

このバンドがアメリカで人気を博した理由の一つに、メンバーのルックスの良さも挙げられるんじゃないでしょうか?

サイモンカークなんて、なかなか色男ですよね。

全体的に、アメリカンロック的なおおらかな曲調が多いんですが、特に「Shooting Star」は大好きですねえ。

数年前の来日公演でも、ロジャーズと一緒にサビを唄いましたよ~。

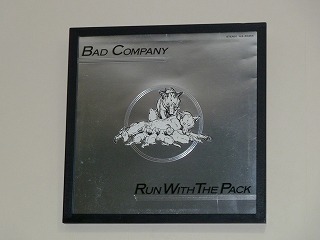

そして、今回はデラックス化されませんでしたが、ブリティッシュロック魂を取り戻した快作、3枚目の「Run with the pack」です。

この絵って、何なんですかね?オオカミに育てられた少年を意味してるのだと思いますが、果たして彼らの真意は・・・・・・?

今月の壁レコード ~ ブルーススプリングスティーン特集(2015/03/23)

3月も後半にて、春めいてきましたが、本日23日は真冬のような寒波がおしよせ、寒かったです。

まさに「三寒四温」ですね。

さて、今月の壁レコードは、前から特集してみたかったBruce Springsteenでいってみます。

昨年、気合いの入ったリマスターボックスが出まして、即アマゾンで購入したものの、暫く未聴のままでした。

ここ最近、無性に聴きたくなり、一枚目からガンガン聴きまくりましたが、いやあ、やはり素晴らしいですね。

また、皆さん指摘されている事ですが、今回のリマスターは音がすこぶる良いです!

特に、初期の2枚と、そろそろボックスが噂されている「The River」は新たな命を吹き込まれたかのように、輝いています。

それでは玄関先です。

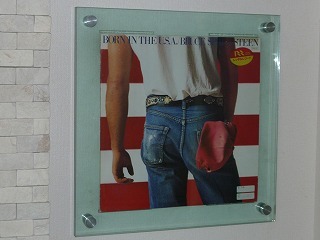

1984年発表の大ヒットアルバム、「Born in the USA」です。

今回、3枚アルバムを選ぶにあたって、2枚(待合室壁の2枚)は直ぐに決まりましたが、あと1枚は非常に悩みました・・・。

順当にいけば、「闇に吠える街」なんでしょうが、確かにダークネスツアーは最高なんですが、あまりに凄いライヴ音源を聴きすぎた為に?何かスタジオ作は物足りないんですよね。

内容的には、ブレイク前の昂揚感の感じられるセカンド作なんですが、やや冴えない髭面の大アップ(リヴァ―の精悍な顔つきとは大違い!)でちと医院にはそぐわない・・・・・。

という訳で、ベタすぎますがこれになりました。

このアルバムは高校当時、耳たこになる位聴きまくりましたので、抵抗感あったんですが、改めて聴いてみたら、やはり凄いアルバムでした。

アルバムは当然全米№1を独走したんですが、凄いのはシングルカットを何と7曲!も切り、しかも全てトップ10入り!という過剰人気ぶりでした。

しかし、最高位は「Dancing in the dark」の2位(4週連続!惜しい・・・)という所がボスらしい・・・・。

確かに、最初のシングル3枚・・・「Dancing in the dark」、「Cover me」、「Born in the USA」はシングルに相応しいナンバーですが、あとの4曲はLP収録曲、というレヴェルでして決して名曲!という訳ではないと思います。

とにかく稼げるうちに稼いだれ!ってなコロンビアレコードの思惑が手に取るように分かりますが、コレクターとしてはアイテムが多いことは嬉しいといえば嬉しいのですが・・・。

この後、1985年に出したライヴアルバムボックスは、シカゴも驚く何と5枚組!!それでも確かチャートの首位に立ったんですから、この時期の人気は凄まじかったですよねえ・・・。

このボックス、日本盤は7500円もしましたが、ボス狂の友人、牧君は発売日に買ってたなあ・・・・

続いては壁の2枚です。

やはり、ボス(Springsteenの愛称)といえば、この2枚でしょう・・・・。

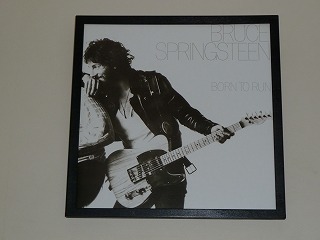

先ずは出世作にして、ロック界を代表する名盤、1975年発表の「Born to run ~ 明日なき暴走」です。

この、ボスがサックスのビッグマン~クラレンスクリモンスの肩にもたれてニヤけてる構図が最高ですね。

このフォトセッションで撮られた有名な写真に、ボスがテレキャスのネックに紐で繋いだスニーカーをひっかけてるものがあるんですが、あれもいつ見ても胸にグッとくるものがあります・・・。分かる方は分かってくださると思います・・・。

まあ、このアルバムはホント、神がかり的な出来栄えですね。ロックの神が降臨したのでしょうか・・・・。全ての曲が素晴らしいです。

冒頭の「Thunder Road」、哀愁あるボスのハーモニカからバンマス、ロイビタンのテンポ良いピアノが聞こえてきたら、もう他事はできません!全身全霊をかけてスピーカー(ヘッドフォン)に耳を傾けるしかありません!!

何てワクワクする曲なんでしょう・・・。歌詞の内容も素晴らしいものがあり、フィナーレまで息もつかせぬ展開に、フェードアウトが恨めしくなります・・・。

でも大丈夫、次の「Tenth avenue freeze out ~ 凍てついた10番街」も、負けず劣らずの名曲なんですから・・・・・・

ブレッカー兄弟やデヴィッドサンボーンらのシャープなホーンセクションの勇ましいリフに、これまた御機嫌なロイビタンの弾むピアノが乗っかって、非常にソウルフルな演奏ですが、これに絡むボスのヴォーカルが、これまたいかしてるんです!

まさに、「ガッツだぜ!」てな感じでして、トータス松本さんがカヴァーしたら、案外ハマるんじゃないかな?(余談ですが、トータス松本さんのサムクックのカヴァーアルバムは、ジャケットも含め最高でしたがな・・・・。)

3番の歌詞で、「big man joined the band・・・」ていうと、クラレンスがサックスをブオ~と鳴らすとこはライヴでも定番ですが、カッコいいですねえ、鳥肌立ってきます。

しかし、この曲に関しては、ライヴよりもこのスタジオヴァージョンの方が数段カッコいいと、個人的には思います。

やはり、サックス一本ではあのリフの厚みが出ないんですよね、仕方ありませんが・・・。

冒頭2曲の素晴らしさの余韻に浸っている暇なく始まる、疾走感溢れる「Night」に続いて、よく自伝のタイトルなんかに使われる、壮大な「Backstreets」でA面が終わります。

これだけでも、精神的には満足感満ち溢れているんですが、レコードをひっくり返してB面に針を落としましょう・・・。

B面一曲目は、タイトルトラックにしてSpringsteenの代名詞と言える超名曲、「Born to run ~ 明日なき暴走」です。

しかし、「走る為に生まれた」を「明日なき暴走」とつけた当時のCBSソニーのディレクターのセンスは最高です!素晴らしい感性の持ち主ですよ。

この曲に関しては、もう私があれこれ下手な講釈垂れるより、まず聴いて頂きたいです。何から何まで完璧な出来です!

よくぞこんな曲が書け、演奏でき、唄えたものです。1975年という時代がそうさせたんでしょうか?1974年でも1976年でもいけないような、そんな気がします。理由はうまくいえませんが・・・・・・。

リズミックな「She's the one」に続いて、ランディブレッカーの哀愁味溢れるトランペットが素晴らしい、「Meeting across the river」が始まります。

ロイビタンのジャジーなピアノは相変わらず素晴らしいですが、ベースはいつものギャリ―タレントではなく、ジャズ界の大物、リチャードデイヴィスが担当しております。

私はこの曲を聴くと、いつも夜のハドソン河のたもとで、ぽつんと膝を抱えて座っている自分の姿が浮かんできます。

行ったことありませんが・・・・・。

ニューヨークの闇、(ボスは故郷ニュージャージーから見たニューヨーク、というイメージで作ったのかしら?)を感じさせる渋い作品です。

さあ、そしてラストに控えしは、映画みたいな壮大なスケールで描かれる「Jungleland」です。

いつもこの曲を聴き終わると、あまりのスケールに来る日も来る日も同じような生活をしている自分が嫌になり、どこかへ逃避行したくなる、恐ろしい?曲です。

アルバム全編通して、やはりロイビタンのピアノが光ります。マックスワインバーグの、細身からは予想できないパワフルなドラムも最高です。もちろん古くからの盟友、ギャリ―タレントのベースや、圧倒的な存在感のビッグマン、クラレンスも凄い!

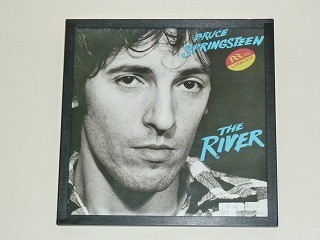

そして、これまた素晴らしい2枚組アルバム、1980年発表の「The River」です。

見てください、この精悍な顔付を・・・・。昔のハリウッドホラー映画なんかでよく使われた「お化け文字」のレタリングに負けない存在感です。

このアルバムは私がロックを聴き始めた1981年では、彼の「最新アルバム」でしたので、ほぼリアルタイムで聴いた事になります。

2枚組という事でかなりのヴォリュームがあります。確かに一枚目の方が質が高いのでシングルアルバムにしても良かったかもしれませんが、Led ZeppelinのPhisical Graffitiと同じで、「一枚にまとめるにはマテリアルが多すぎる、かと言ってボツにするのも惜しい・・・」

という感じだったんでしょうね。ただ、ボスはそういう曲がやたら多く、数多いスタジオアウトテイク集が存在してますね。

A面ド頭の「Ties that bind」はダークネスツアーでも披露されていた曲ですが、ここでのアレンジは最高です!12弦ギター?の音がキラキラしてます。

次のパーティー会場で歌われているような楽しげな「Sherry Darling」に続いて、硬派な「Jackson Cage」、畳み掛けるような「Two Hearts」、この4連続パンチにノックアウトされます!

B面一発目はこのアルバムで最も有名なヒット曲、「Hungry Heart」ですが、この曲は特にフィルスペクターの影を感じますね。

E Street Bandの厚みあるサウンドに、フロー&エディの変態チックなハイトーンコーラスが絡むと、正に「ウォールオブサウンド」ですね!

続く「Out in the street」はスプリングスティーン節というか、いかにも彼らしい曲調でして、ライヴでも人気の高い曲です。

そして、「Crush on you」、「You can look(better not touch)」のロックンロール2連続はかなりぶっ飛びます!

カッコいいの一言です。

特に後者は、アメリカ留学時代の私が常に心がけていたスローガン?でして、要は、金髪美人を見かけても、決して調子にのって手を出さない!という事でして、分かる方は分かって頂けると思うんです。

亜米利加に留学する若者は多いですが、東洋人女性は白人男性にモテますが、その逆は稀です。私も淡い幻想を抱いて乗り込みましたが、玉砕いたしまして身に染みて感じました・・・・・。

時代背景は違いますが、マッサンは凄いですよねえ。

さ、阿呆な話はこれ位にして、次にいきます。

B面最後はアルバムトラックにして、キャリアを代表する名曲、「The River」です。

もの悲しいハーモニカから始まり、ボスの淡々とした唄が次第に熱を帯びてバックの演奏と共に盛り上がっていく所は鳥肌が立ちます。

歌詞もとっても深いものがあります。デヴュー当初は第二のボブディラン、なんてキャッチフレーズだったんですよね。

素晴らしい一枚目に比べて、二枚目はちょっと散漫なイメージがあり、キーとなる曲がないように感じます。

歌詞がダイレクトに入ってくると大分違うんでしょうが、ミドルテンポのじっくり聞かせる曲が多くて、正直キャデラックランチ以外あまり印象に残らないんですよね・・・・・。マニアの方、失礼。

先日、とある所から、このアルバム(The River)の当初リリース予定だったが、諸事情で頓挫した一枚ものの音源を入手しましたが、う~ん、確かにすんなりシングルアルバムで出した方が良かったかも・・・と思わせる内容でした。

「院長のひとこと」を更新しました(2015/03/16)

今年は終戦70年なんですね。

おそらくこれからいろんな特集番組が組まれる事でしょうが、3月10日の東京大空襲については、知る限りでは殆ど素通りだったような気がします。

たった一晩で一国の首都が無差別に爆撃され、10万人以上もの非戦闘員が殺戮されたケースは世界史でも稀だと思います。

そんな悲惨な出来事も、時代の流れなのか、風化しつつあるようです。

しかし、それではいかん!と思います。

戦争に至ったどうしようもない国家事情はあったかもしれませんし、生き物は他を駆逐する本能がありますから、全く戦争が無くなる事はないでしょう。

軍人たちの戦闘は致し方ないものがあるかもしれません。

けれども、悲惨な状況に陥るのは、いつも非戦闘員である女性や子供たちなんですよね。

「院長のひとこと」にも書きましたが、早乙女勝元氏の「猫は生きている」という絵本を全ての子供は読むべきだと思います。

そうすれば、成長し、例え軍人になったとしても、民間人を爆撃するなどといった愚行は犯さない筈だと、強く信じたいです。

今月の壁レコード ~ トラフィック特集(2015/02/12)

毎日寒いですね!私は寒いのが苦手でして、この時期は憂鬱です。

ウインタースポーツもからっきしダメでして、恥ずかしながらスキーもスケートもろくに滑れません。

こういう寒い時には、イギリスのトラッド音楽なんかハマりますよね。

凍てつくスコットランドなんかの大平原が目に浮かんできます。

という訳で、久々にトラフィックの「ジョンバーレイコーンマストダイ」を聴いてみたら、改めてトラフィックの凄さを再認識しました。

やはりイギリスを代表するバンドですよね!

Steve WinwoodとDave Masonという、大物二人を輩出したバンドとして有名ですが、いぶし銀のJim Capaldiもお忘れなく!

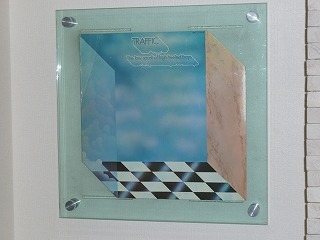

先ずは玄関先です。

1971年発表の第二期トラフィックの個人的には一番好きなアルバム、「The low spark of the high-heeled boys」です。

私がこのアルバムを聴いたのは、ウインウッドが生涯最高?の(チャート上の)成功を収めていた1986年でした。

当時、飛ぶ鳥をも落とす勢いだったナイルロジャースのおかげで?初のヒットチャート№1ソング、「Higher Love」をものにしたSteve Winwoodですが、彼の凄い所は、全てをナイルに任せなかった所です。

全体のプロデュ―スは大物、ラスタイトルマンに任せたのが、流石何十年もショービズの先端で生きてきた彼ならではの慧眼であります。

先のヒット曲「ハイヤーラヴ」は、今聞くと流石にアレンジが時代を感じさせ、ウインウッドである必然性は無いように感じます。要は「ナイルロジャース印」の86年のヒット曲、でしかありません。

しかし、ラスタイトルマンが手掛けたナンバーは今でも鑑賞に堪えるんです。(エラソーにすみません・・・。)

当時高3でしたが、登下校時のウォ-クマンではへヴィーローテーションでして、当然彼の他のアルバムに興味が出てきます。

必然的にトラフィックに行き着く訳ですが、当時殆ど廃盤状態でして、中古レコード屋をハシゴして、やっと見つけたのが奇抜な変形ジャケットの本盤でした。

このアルバムは当時は「ダラダラしていて、レイドバックの悪い見本」みたいな低評価されてたみたいですが、いやいや、ジムゴードンとリックグレッチのリズム隊は熱いですよ~!

グレッチはBlind Faithからの付き合いでしょうが、ゴードンの合流はちょっと意外です。クラプトン繋がりなのか、デイヴメイスン繋がりなのか分かりませんが、相変わらず素晴らしいドラム叩いてます。

タイトル曲は確かに長すぎるというか、冗長な部分もありますが、ジムゴードンのドラムで救われます。後にマッスルショールズの名ドラマー、ロジャーホーキンスもライヴで叩いてますが、何か物足りないんですよね。

やはりジムゴードンは性格はともかく、(実はかなり凶暴で、クラプトンとの大喧嘩は有名な話ですし、後に殺人事件を起こし、確か未だに服役中)ドラムに関しては天下一品です。私のフェイバリットドラマーの一人です。

あと、大好きな曲が2つあります。

先ずは、ジムキャパルデイの才能が開花した、「Light up or leave me alone」です。邦題は「なんとかしてくれ、さもなきゃほっといてくれ」と、直訳ですが、何ともカッコ悪いものです。

これは意外に甲高いジムのヴォーカル、なかなかファンキーなリックグレッチのベース、貫録のゴードンのドラム、鋭角的なウィンウッドのギターソロが最高なナンバーでして、数年前、軽音楽部のOB会でカヴァーしました!

もう一曲は抒情性高い、如何にも彼等らしい佳曲、「Many a mile to freedam」です。

これは、ウインウッドの憂いのあるヴォーカル、クリスウッドの幻想的なフルートが素晴らしい出来でして、まさにトラフィックでしか作りえない音ですね。

やはり、トラフィックの肝はクリスウッドの管楽器であった事は、クリス死後に再結成された「第3期」トラフィックの音が全く個性的でなかった事に集約されています。

お次は待合室壁です。

先ずは第一期トラフィックの名盤、1968年発表の「Traffic」です。Dave Masonが眠そうな目をしてる写真を選んだのはアイランドレコード社長、クリスブラックウェルの意地悪なんですかねえ。

このアルバムではウインウッドとメイスンはほぼ対等な力関係の様ですね。ロック名曲100選にも必ず取り上げられる、「Feelin' Alright」など、メイスンの貢献度はかなりのものがあります。

このアルバムは殆ど捨て曲が無く、ロックファンならグイグイ引き込まれてしまう名盤です。

このアルバムのイギリスオリジナルのモノ盤が欲しいんですが、高くて手が出ない・・・というより、特殊ジャケットの為か、美品がまず市場に出てきませんね・・・・・・。

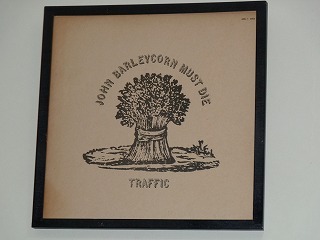

そして、最後にウインウッドのキャリア上、最も重要な作品(と私は思います)である超名盤!「John Barleycorn must die」です。

これはかなり売れたようで、中古盤市場には良く出てきます。

これこそ、ブリティッシュロックを代表する超名盤です。A面冒頭のインスト「Glad」から次の「Freedom Rider」へ繋がる所なんざあ、何度聴いても背筋がゾクゾクしますね。

謹賀新年 今月の壁レコード ~ 羊特集!(2015/01/13)

遅くなりましたが、皆様明けましておめでとうございます。

本年もこれまで通りよろしくお願い申し上げます。

今年は未年、という訳で「ひつじ」ジャケットを、と思っていろいろ思案しましたが、なかなか無いんですよね。

まず、誰もが挙げるのは、ポール&リンダマッカートニーの「ラム」ですが、その他はなかなか浮かびません。

ネットで検索してみますと、10CCのルックヒア!なんてありますが、私このアルバム、昔売り払ってしまったんです。

他に、後にフォリナーで名を馳せるルーグラムのいた「Black Sheep」なんてバンドもありましたが、残念ながら、ジャケットに羊は出てこないんです・・・。

あと、ピンクフロイドの「アニマルズ」に、「sheep」という曲がありますが、ジャケットはあのバターシ―発電所ですしねえ・・・。

ニュージーランド、という点から、Split Endzなんて手もありましたが、ちょっと通すぎる・・・。

という訳で、困った時のポール様・・・・という訳で3枚ともポールマッカートニー関連にしちゃいました。

先ずは玄関先です。

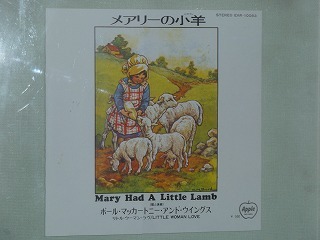

ビートルズ解散後の1972年に発表されたシングルで、「メアリーの子羊」です。

この前のシングルが、「アイルランドに平和を」という、ジョンを意識したのか、珍しく政治的な歌詞で放送禁止になってしまいました。

その反動か、この曲は幼稚園で歌われるような童謡調になっております。

凄いのは、こんな(失礼!)曲でも当時のイギリスのシングルチャートで9位になっているんですね。やはり大物です。

ポールって本当に何でも屋さんでして、「ヘルタースケルター」みたいなへヴィな曲も書けば、「ハニーパイ」みたいなヴォ―ドヴィル調の懐古的な曲も得意だし、今回のようなメルヘンチックな童謡もさらっと書き上げます。

やはり「ス・ゴ・イ・ネ!」(コンサートでよくこういうんですよ・・・・。)

続いて待合室壁です。

1971年発表の妻君リンダさんとの連名アルバム、「ラム」です。リリース当時はあまり良い評価されなかったようですが、流石にチャートでは首位を2週獲ってます。

確かに、ゴッタ煮的要素が強く、良く言われてる事ですが、自らのプロデュースでは詰めが甘いんですよね。

良い曲もあるんだから、George Martinにお願いすれば良かったのに・・・とも思います。

羊の角を掴んでいるジャケット写真は後にジョンレノンが「イマジン」のアルバムのおまけカードで、悪意を持ってパロディにしました。(豚を捕まえてニヤニヤしてる図)

おまけに収録曲「How do you sleep?」では、強烈にポールをこきおろしており、聴くのが辛い・・・・・。

因みに、タイトルの意味は、ポールの目があまりにギョロ目なので、「そんなにデカくちゃ寝る時にしっかり閉じないだろ、そんなんで眠れるのかい?」という、いかにも意地悪ジョンが言いそうなフレーズですね。

あと、リンダさんについて書きたいと思いますが、まだまだこのアルバム辺りでは彼女の音楽的な貢献というのは感じられませんね。まあ、ポールに対する精神的な支柱、という貢献度は計り知れないものがあったと思います。

もともとはプロのカメラウーマン(性差別的表現に当たるならば、カメラマン)だったリンダさん、当初は裏方稼業らしく、どちらかというとサバサバした姉さん女房的なイメージだったんですが、ショービズのライトが当たる側に回ってからはどんどん洗練され、美人になっていきますよね。

昨年のポールの病気ドタキャン騒ぎも、リンダさんが生きてれば手綱をしっかり握ってあそこまで酷くならなかったんじゃあないかしら?なんて考えたくなります。

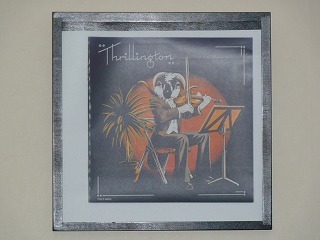

そして最後は、「ラム」のアルバムをオーケストラで再現した名盤「スリリントン」です。

このアルバムはなかなかレアで、オークションでもかなりの値がついておりますので、私は再発CDでしか持っておりません。よって、拡大コピーを飾りました。お許しください・・・。

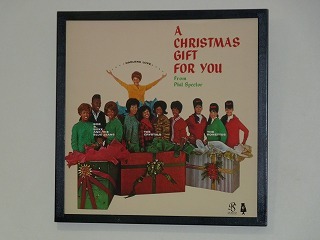

今月の壁レコード ~ クリスマス特集(2014/12/18)

うかうかしているうちに師走も半ばを過ぎてしまいました。

本日は特に寒く、ここ岡崎でも降雪があり、日本中に大寒波が到来してる現状を痛感させられます。

さて、12月はどうしてもこうなってしまいますが、時期的に外せないので例年の如く、クリスマスアルバムを並べてみました。

先ずは玄関先です。

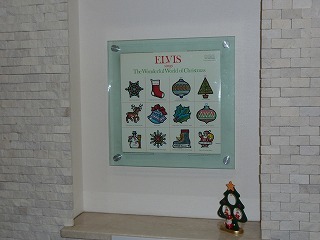

エルビスプレスリーのいくつかあるクリスマスアルバムの一つです。

「Elvis sings the wonderful world of christmas」です。

1971年にリリースされた、ナッシュビルにて録音された作品です。

ジャケットが可愛らしいので、子供さんにうけるかな?と思って飾りましたが、

本当は1957年の絶頂期に発売された「Elvis Christmas Album」の方を愛聴しております。

その「エルヴィスクリスマスアルバム」ですが、初めて聴いたのは、1985年にリリースされた国内盤でした。

この時の再発盤はアメリカで発売されたグリーンカラーレコードを直輸入して解説兼帯を付けたものでしたが、この時の萩原健太さんのライナーは最高でした!

これまでに沢山のライナーを読んできましたが、内容といい、洒脱な文章といい、非の打ちどころの無い素晴らしいライナーでした。

今でも、時折無性に読み返したくなる名ライナーです。

知らない方の為に、あらすじを記します。

曰く、氏が東京は水道橋のとある中古レコード店(トニイレコードか?)にふらっと立ち寄った所、このレコードのアメリカ盤オリジナルを発見したそうな。

これはめっけもん!と色めきたったものの、オリジナルだけに値段は法外、状態はイマイチ・・・。

どうしようかな?と葛藤しながらおもむろにジャケットを裏返すと・・・・。

エルヴィスのにこやかなポートレイトの肩のあたりに、「To Debby with love」と落書き?があったそうな。

大体、この手の落書きはジャケットの価値を著しく下げるので、普通は敬遠するのですが、ロマンチストな健太さんは違います。

「これはアメリカのとある田舎町で、少年がガールフレンドのデビーちゃんへ贈ったプレゼントに違いない。

そんな初々しいパピーラヴの象徴だった筈のレコードなのに、無情にも中古屋へ売り飛ばされてしまい、紆余曲折を経て、

何の因果か東京の中古屋で俺に買われるのを待っていた!」

という訳で氏はそのレコードを抱きかかえながらレジに向かうのであります。

何枚か万札が飛んで行ったそうです。まあ、キズ多く、ジャケ不良なので、いいとこ2~3万かとは思いますが、確かにこのレコードは見ないですねえ。

長々とすみません。

お次は待合壁です。

まずは1987年発売の、キースへリングのアートワークが印象的なオムニバスアルバム

「The very special christmas」です。

このアルバムは当時の人気アーティストが一曲ずつクリスマスソングを披露するもので、素晴らしい内容です。

大物ばかりですが、特にWhitney Houston, Bruce Springsteen, Stevie Nicks Chrissie Hynde(Pretenders)の唄は最高です。

因みに、私はキースへリング大好きでして、現在医院の内部にも彼の作品を飾っていますよ。

この雑然感が最高ですよね。

そしてもう一枚はこれです。

1964年の全盛期に発売された、「Beach Boys Christmas Album」です。

やはり、こういうクリスマスソングって教会で賛美歌として歌われる事が多いので、彼らの素晴らしいハーモニーで聴くと、ハマりますね。

冒頭の「Little Saint nick」はノリの良い佳曲ですが、現在ではクリスマススタンダードになってるんですね、すごいな。

今月の壁レコード ~ 追悼ジャックブルース特集(2014/11/06)

11月になりました。しかし、季節外れの台風の話が天気予報で出てくるなど、まだそれほど肌寒くはないですね。

やはり、秋はこれくらいでいいですね。一年で最も快適な季節だと思います。

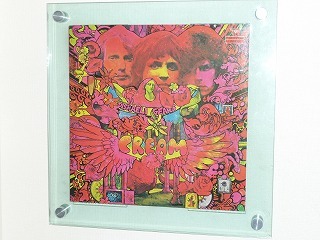

さて、今月の壁レコードは、先日お亡くなりになった、Jack Bruceさんに因んで、クリームの名盤を飾ってみました。

Jack Bruce氏は今年の10月25日、71歳で死去されました。

ここんところ、目立ったニュースはあまり聞かれず、9年前のクリーム再結成ライヴで久々に存在感を示した程度でしたよね。

彼は長いキャリアを持った名ベーシストであり、名ヴォ―カリストでしたが、やはり最も輝いていたのは、Cream時代だったと思います。

クリームはエリッククラプトン、ジャックブルース、ジンジャーベイカーという優れた3人のミュージシャンが集まったスーパーグループの走りでした。

純粋なオリジナルアルバムとしては、たった3枚しか残していませんが、挨拶回りみたいな一枚目はともかく、2枚目、3枚目はロック史に残る名盤です。

先ずは玄関先です。

1967年発表の傑作セカンドアルバム、「Disraeli Gears」です。

原題は、何でも誰かが自転車の変則ギアーの事を言い間違え、その言葉の語感が面白くてつけた、みたいな事が雑誌に書いてありました。

当然、我々日本人には何のこっちゃ?という訳で、邦題は見たまんま、「カラフルクリーム」でした。

このアルバム、壁に飾ってあるのは当然、安い国内盤の中古ですので、なんかゴチャゴチャしてますが、

イギリスオリジナル盤は色も写真も超鮮明で、おまけにラミネートされてますので、全然雰囲気が違って見えます。

このレコードに限った話ではありませんが、やはりオリジナル盤はジャケットの質、レコードの音も全然違います。

まあ、オークションのおかげで昔ほど探すのに苦労しなくなりましたが、やはりそこそこの値段はしますが、ジャズやクラシックに比べればまだロックのレコードは安いほうです・・・・。

内容は、私はこのレコードはジャックブルースの良さが存分に出ていると思います。

まだクラプトンは唄に自信が持ててない時期なので、余計にジャックの朗々たる逞しい歌声に魅了されます。

クラプトンの十八番になってしまった感のある、名曲「Sunshine of your love」は勿論ですが、クラプトンのワウワウギター炸裂の「英雄ユリシーズ」、桑田圭祐さんも嬉々としてカヴァーしていた、軽快な「スウラバー」、サイケ調な名曲「ストレンジブルー」、クラプトンが一生懸命?歌う「苦しみの世界」など、良い曲ばかりです。

また、A面の最後は、ジンジャーベイカー作、唄の何とも気怠い「Blue Condition」、B面の最後は3人のおふざけアカペラ「Mother's Lament」でニンマリさせる所は、やはり辣腕プロデューサー、フェリックス パパラルディのセンスでしょうねえ。

後に、クリームスタイルのハードロックトリオ、「マウンテン」を結成するフェリックスですが、後に日本のロックバンド、「クリエイション」と関係を深めた事で、我が国のロックファンには非常に馴染みの深い方ですよね。

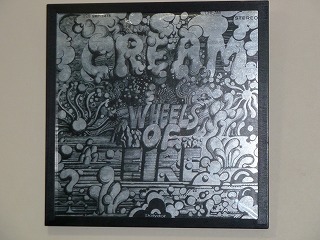

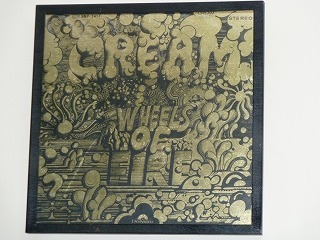

そして中待合の2枚です。

純粋なオリジナルとしては最後となった(Goodbye Creamは微妙な所ですが、やはり解散後のアルバムですよね・・・)3枚目のアルバム、「Wheels of fire」です。

これは一枚目はスタジオ録音の新作、二枚目はフィルモアでのライヴ録音の二枚組でリリースされましたが、当時、二枚組では売れぬと判断した?日本グラモフォン社は、銀と金のジャケットに分けてバラ売りしたんですよ!

今となっては貴重なその二枚を飾ってみました。

まずは正規での銀色にて発売された一枚目の方です。

これはジャックブルースとフェリックスパパラルディの二人の才能がまさにスパークした芸術作品であります。

クラプトンもギタープレイでは素晴らしいところを見せ付けますが、ヴォーカルは殆ど目立ちません。そんなところも解散の引き金になったんでしょうね。

一般的には、ライヴで三人それぞれがエゴの塊となり、殴り合いの喧嘩のような凄まじい演奏に疲れ果てたから・・・と言われてますが・・・。

さて、冒頭の「White Room」は、作詞家ピートブラウンと共に作り上げた、ジャックブルースの最高傑作だと思います。

ワウワウを利かせたクラプトンのギターも最高ですが、やはりこの曲の肝はジャックの朗々たる歌声でしょうね。